Z1製作ドキュメント12です。

- これはメーターのリング。このZ1は程度が良かったためリングは純正をレストアして再使用。現在、このリングは当社でオリジナルを製作し使用しています。理由としては純正のリングで良いものが手に入らなくなってきたためです。このリングを製作するのは意外と難しく、当社でも製作後に0.2mmほど削って厚さを調整して使用します。厚さを適切にしないとかしめるときに上手くいかなくなるからです。

- 今回のものは、もともとこのように程度が良いです。

- レストア後。

- 1台分です。

- メッキ品はあらかじめこのように準備しておきます。

- メッキ屋さんによりそれぞれ仕上がりと金額が大きく異なるので、メッキの種類によって依頼する会社を変えてます。

- メッキ屋さんには基本嫌がられる(量が少ないのに仕上がり品質にうるさいから)仕事なので基本的にお願いして作業してもらう形になります。

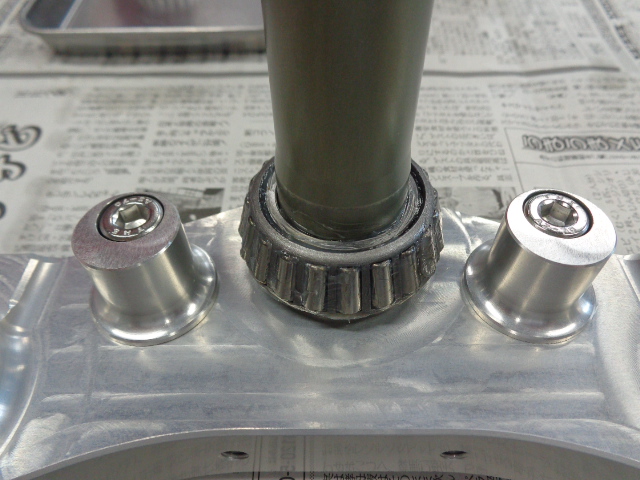

- ステムベアリングのレースは塗装前に入れておきます。上側。

- 下側。

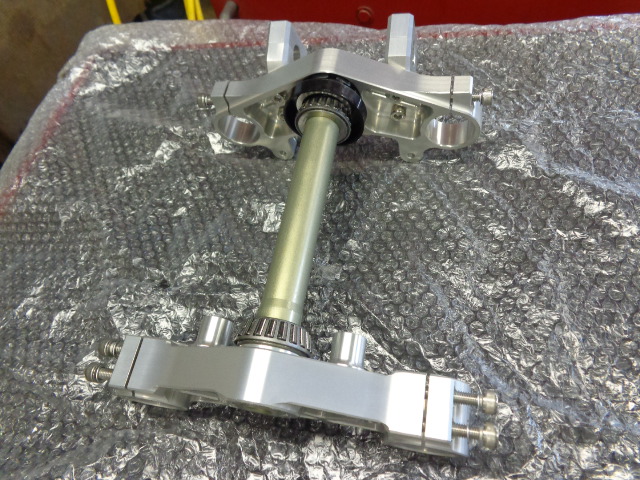

- JB製ステムを使用します。オフセットはお客様によって換えます。ほとんどの方は45mmのものが合うと思います。トレールの数値がこれにより変わりますが、数値ばかりで実際に乗った時にどうかを知らないと安定方向に振れすぎ、一般道で乗るときには面白さが減ります。この辺はどちらがダメということではなく、使用方法に合わせると考えるのが良いと思います。

- 販売時はこのようなボルトが取り付けられた状態で納品されてきます。

- 一度すべてのボルトを外します。ハンドルのクランプ部分(トップブリッジについている箇所)はあらかじめネジロックを塗って締めつけられてきますので、そこの部分は取らずにきちんとしまっているか、ハンドルがきちんと取り付けられるかを確認します。

- 外したボルト。

- グリスを塗ります。少しで大丈夫。

- ボルトを軽くつけたところ。

- 写真の順序が少し違ってしまいましたが、トップブリッジの裏側の写真。この4本はハンドルクランプの取り付けボルト。

- 黄色で印を入れているのは当社で締めつけを確認済みの意味。

- ステムのベアリングのグリスはあらかじめビトーさんのところで入れた状態で当社に納品されますがきちんと確認します。

- ステムをフレームに組み付けたところ。ここのベアリングの締まり具合の調整は重要です。なおかつしばらくすると締まり具合が変わったりしますので、車検ごとや、点検ごとに試乗確認して調整します。オーナーさんは再調整すべき状態になっても気づいていないことが多いです。理由としては少しずつ変わるので体が慣れてしまい変化に気づかないからです。ここの調整がダメだとゴミバイクになります。古いバイクの車検はバイク屋さん側の試乗チェックが必須だと思います。ジャッキアップして前輪をフリーにしてのチェックなどで、全ての部品を組んだ後ではその重さが加わるので判断がつかないので。

- 各部品を組み付ける前にフレーム側のネジ山にタップをたて、塗料がついていれば落とします。ここに塗料がつかないようにあらかじめ栓やマスキングなどして塗ることもできますが、なるべくネジ部以外は塗料をキワまで塗りたいので、こうしています。ネジ山の最終チェックにもなりますし。

- タップをたてた後。

- 同様に必要な部分すべてに行います。

- サイドスタンド。スプリングの位置はスタンドの裏側にくるようにフレーム側共々変更しています。これはライディングステップを変更したときにペダルがスプリングに干渉する場合があるからです。またスタンドのコの字の部分は広がっているので幅を修正し、それに合わせ取り付けボルトも加工しています。

- フレームに取り付けたところ。スタンドが上がった時の位置を、ストッパーを設けこれぐらいの位置になるようにしています。よくフレームにスタンドが当たってしまっているものがありますがとても残念な感じです。(フレームにゴム巻いたりしてますね)こういう部分にも目を向けなくては。

- タンクの後ろ側を固定するためのゴム。今時のバイクしか知らない人が見ると大丈夫?と思ってしまうかもしれませんね。

- フレームに取り付けたところ。タンクの固定がボルト止めでないのでとても作業性が良いのです。

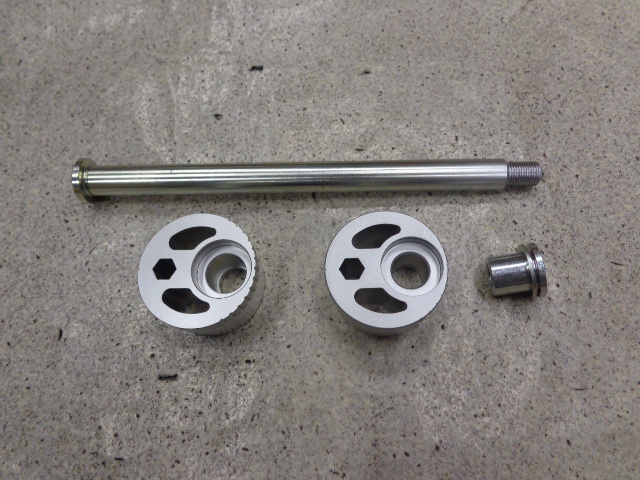

- ライディングステップ取り付けの軸になるボルト。このZ1は状態の良いものを再メッキして使用しています。MK2などではフレームにライディングステップ(変更した場合)が干渉するものがあり、今現在干渉するものに対しては、このボルトと同形状で作ってメッキにだし対処しています。

- 裏側のナット。10mmの1、25mmピッチで薄型。こういう部品も大切です。

- 取り付けるとこんな感じ。

- 裏側。ワッシャを入れていますが、これはフレーム側の塗装の仕方などで入れるか入れないか変えています。

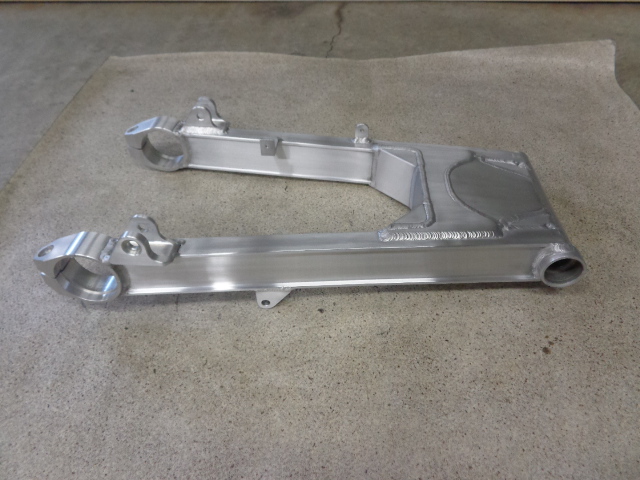

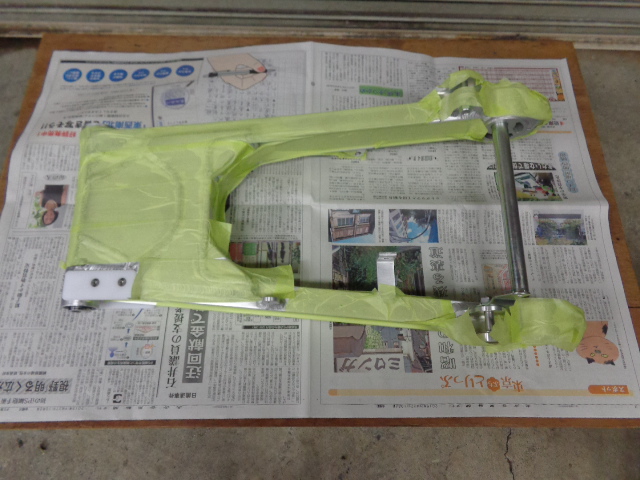

- GPZ750Fのスイングアームを大改造して製作するスイングアーム。ここまでするのに手間がかかり、ゼロから作った方がはっきりいって製作時間はかかりません。今現在の物は補強の形状が違います。強度はもっと太いタイプには劣りますが、一般道で乗った時にこちらの方がしなり具合や、天地方向の幅が狭くリヤの車高が上がりすぎないため扱いやすいのとリブつきのデザインが好きなので赤字になるのですが製作しています。高速道路で飛ばす方などはこれより強度の高いJB製をお勧めします。

- 入れるベアリング。

- グリス挿入後。

- プレスで入れます。

- 右側のベアリングを入れ、サークリップを入れたところ。

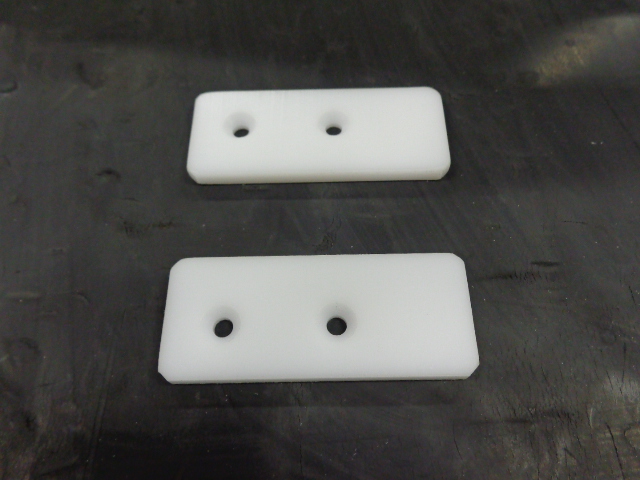

- チェーンのスライダー

- スライダーを取り付けたところ。

- スイングアームに使うエキセントリックとシャフト。

- 取り付け時に傷を入れたくないので養生しています。

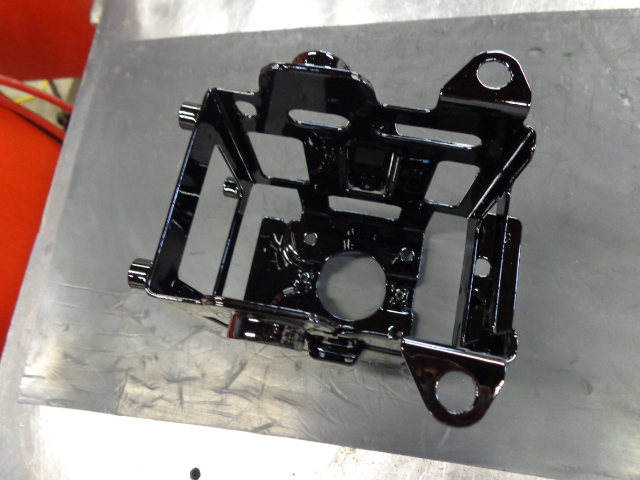

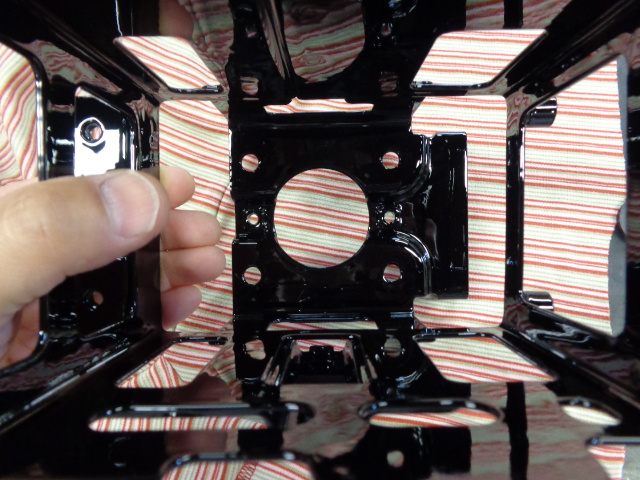

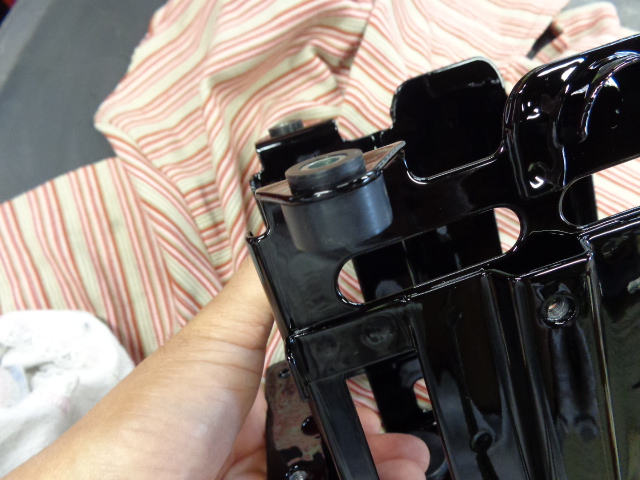

- スイングアームの準備と並行してバッテリーケース回りを組み立てます。あらかじめイグナイター取り付けのカラーを溶接しています。写真左側の突起部分。

- フレームと同様、ネジ部はタップをたてます。

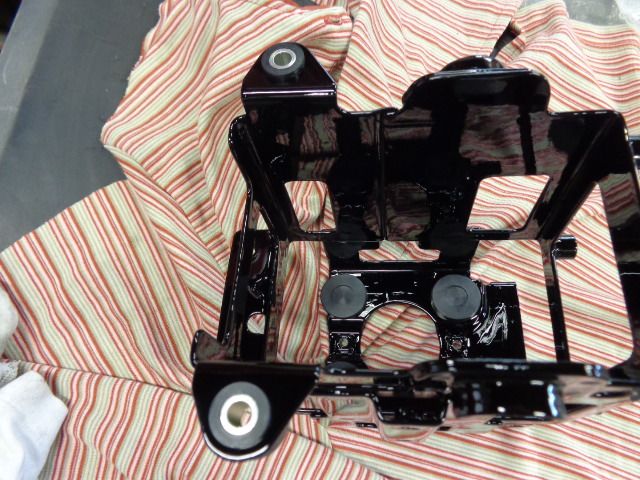

- バッテリーが入るところ。ここは良く錆びるところです。厚めに塗装しています。

- ダンパーを取りつけたところ。特に難しい所なし。

- バッテリーケース取り付け部のダンパー。

- ダンパーに入るカラー。製作して再メッキして使用。

- ここに入ります。

- 入れ終わるとこんな感じ。

- バッテリーケース下に取り付けたレギュレーターステンレスボルトで固定。ここはタイヤの巻き込みで泥や水しぶきで錆びやすいので。ただこれは都度選択して決めています。

- ダンパー。高いですが、純正品が欠品ではない場合はできるだけ純正品を使用。ゴム物は純正品が持ちが良いので。

- 取り付け前。

- 取り付け後。

- これもダンパー。このようにできるだけ番号も写真で残すようにしています。そうすれば後でどこでどの部品を使ったか一目瞭然なので。とにかく良いものを作るには部品代がかかります。

- 取り付け前。

- 取り付け後。

- 同じくダンパー。

- 取り付けご。

- ダンパーに入れるカラー。小さな部品ですが再メッキ品。取り付け後の写真を撮り忘れました。

- セルモーターのリレー。壊れるような部品ではないので、昔はオリジナルを尊重して交換していなかったのですが、今は全部交換しています。こういうものも純正は高いですが、セルリレーは壊れると厄介なので社外品を使う気にはなれません。見た目の品質もまるで違います。

- その時々で作業内容は違うのですが、今回は配線は延長して使用。

バッテリーのレギュレーターについては、

使用するバッテリーに合わせ選択しています。

出先でトラブルになった場合、一番融通がきくのは

液の補充ができるタイプの昔からあるタイプの

バッテリーです。

ですので当社ではそのタイプを使います。

一般の方はバッテリーについて軽く考えている人が

いますが、あまり雑に考えていると痛い目を見ます。

そもそも旧車バイクはセルを回す時以外は

特別な制御などなく大雑把な電気の使い方なので、

どこでも充電できバッテリーが弱ってもブースター

ケーブルをつなぎエンジンスタートを難しく考えずに

できる方が良いと考えています。

特殊なものをつけていると、めったにないことでは

ありますが走行中に寿命がきてしまった場合、

近場で購入できない、ということも考えられるので、

今一番手に入れやすいバッテリーに合わせ、

レギュレーターを選択しています。

メンテナンスフリーでもそうでないものでも

きちんとそれに合わせたレギュレーターなり

配線まわりを作業していれば良いのですが、

その辺を雑に考えているものが見受けられます。

またレギュレーターも物によって違いがあります。

良く使用するエンジン回転数も人によって違います。

その関係で充電量が変わりますので、

バッテリーがすぐダメになる、液がたくさん減る

などという場合は、バッテリーまわりの

使用部品も変更した方がよいこともあります。

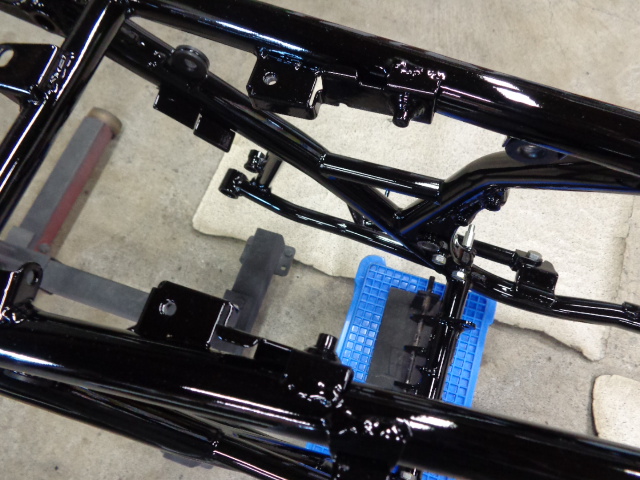

- フレーム側バッテリーケース取り付け前。

- フレームとバッテリーケースの間に入るダンパー。残念ながら純正品欠品の為、社外品使用。特に問題なし。

- 同じくダンパー。

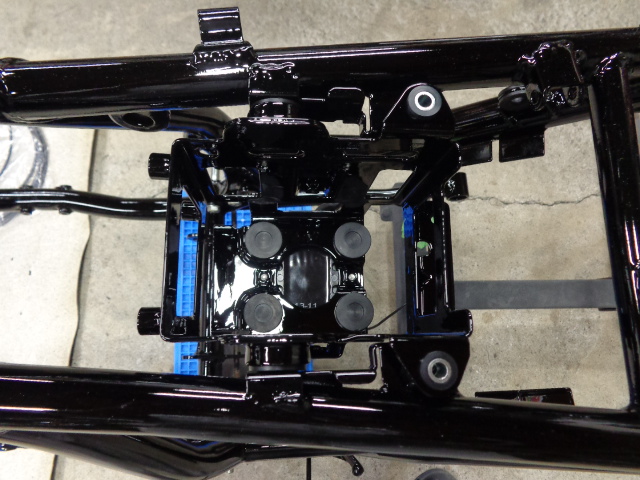

- フレームにバッテリーケースを取り付けたところ。

すいません。中途半端ですが、

時間がなくなってしまいました。

続きは後日。

コメント