1か月ほど前にエンジンの整備を紹介しましたが、

今回は車体整備模様を紹介します。

バイクという乗り物はエンジンだけよくても

まともに走ることは出来ない乗り物で

エンジン豪華一点主義のような物では

そのバイクの魅力を語るには不十分なんです。

今回販売した空冷GPZ750は走行1万キロ以下の

低走行距離車です。

しかも保管状況も良く全体に程度が良いため

レストアはしないで納品する整備販売車両です。

したがってレストアは含まれない契約なのですが

全体のバランスから考えて整備ついでに

レストアしたほうが良い部分については

当社で考えてサービス(無料)レストアを

行うことをご購入していただいたY様にお話し

してあります。

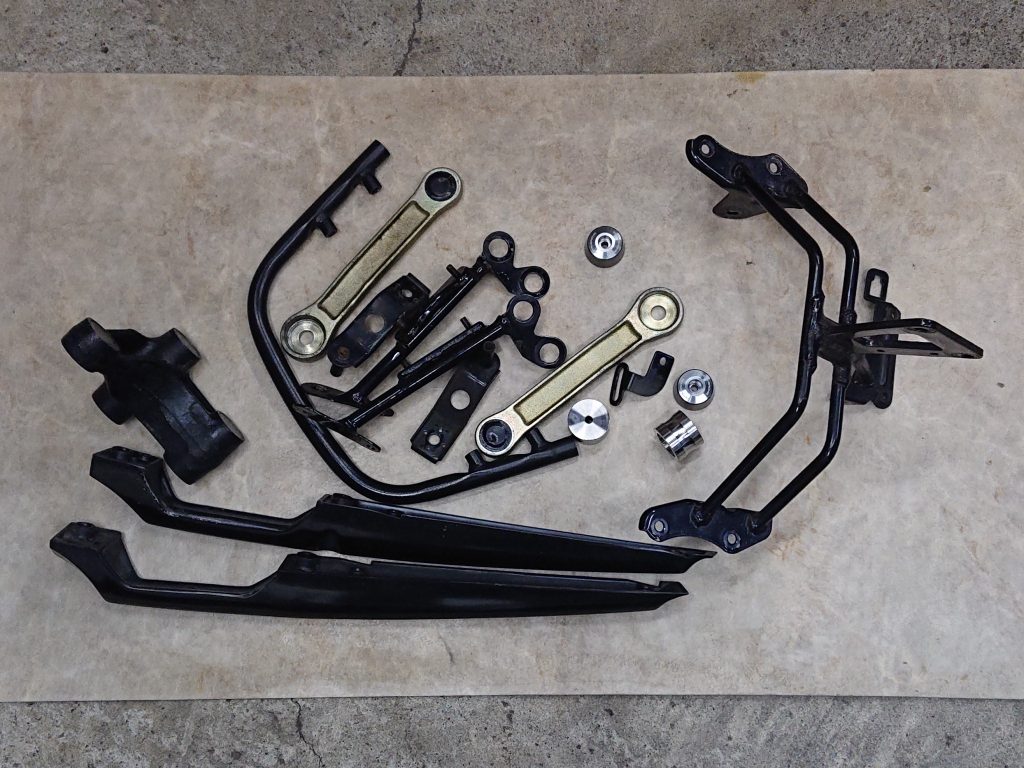

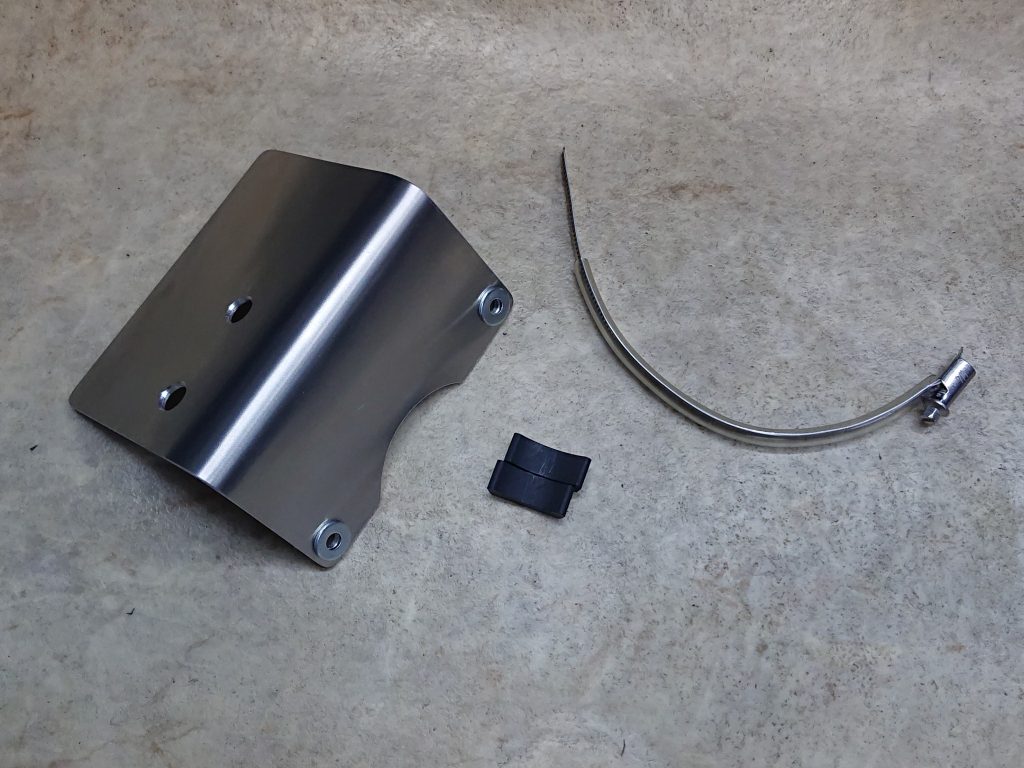

この写真にあるのはレストアする

アッパーカウルのステーやテールカウルに

取り付けるグリップ部分、リヤサスペンションの

リンクまわり、タンデムのハンドルなどです。

サイドスタンドやマフラーもレストアします。

大体どの古いバイクのサイドスタンドも

フレーム取り付け部分の、

コの字になっている箇所は開いてしまっていますし

スタンドの角度もおかしくなって、

車体を立てた時に傾きが大きくなってしまって

いるものが多いです。

それらを修正した後でも、

GPZ750ついてはサイドスタンドの長さが

足りないようで

末端に袴を溶接して取り付けた後、

削って調整をしてあります。

以前はサイドスタンドの根に近い部分か、

先に近い部分を切断した後に延長していたのですが、

なるべく強度をおとしたくない箇所なので

最近は袴を足す方向に換えました。

後で削って融通もきくので。

足回りを変更したりして車高が上がった時にも

この様にしています。

サイドスタンドを使って車体を立てている時に

傾き過ぎが良いとは思いません。

マフラーもレストアするのでブラストした

状態です。

今回はノーマルマフラーを使います。

サイドスタンド上げた時に干渉しないか、

確認のために仮付しています。

当然手間がかかりますが、改造→確認は

どの場所でも常に行う必要があります。

ブラスト後。錆びないように処理をしておき

後でまとめて塗装します。

フロンフォークを分解して整備します。

この写真はインナーチューブです。

この時代のフロンフォークは

アンチノーズダイブ機構と左右のフォークを

つないで内部圧を同じにする機構が

よくついています。

この穴は後で加工して塞いでいます。

GPZ750のアンチノーズダイブ機構はメリットがないので

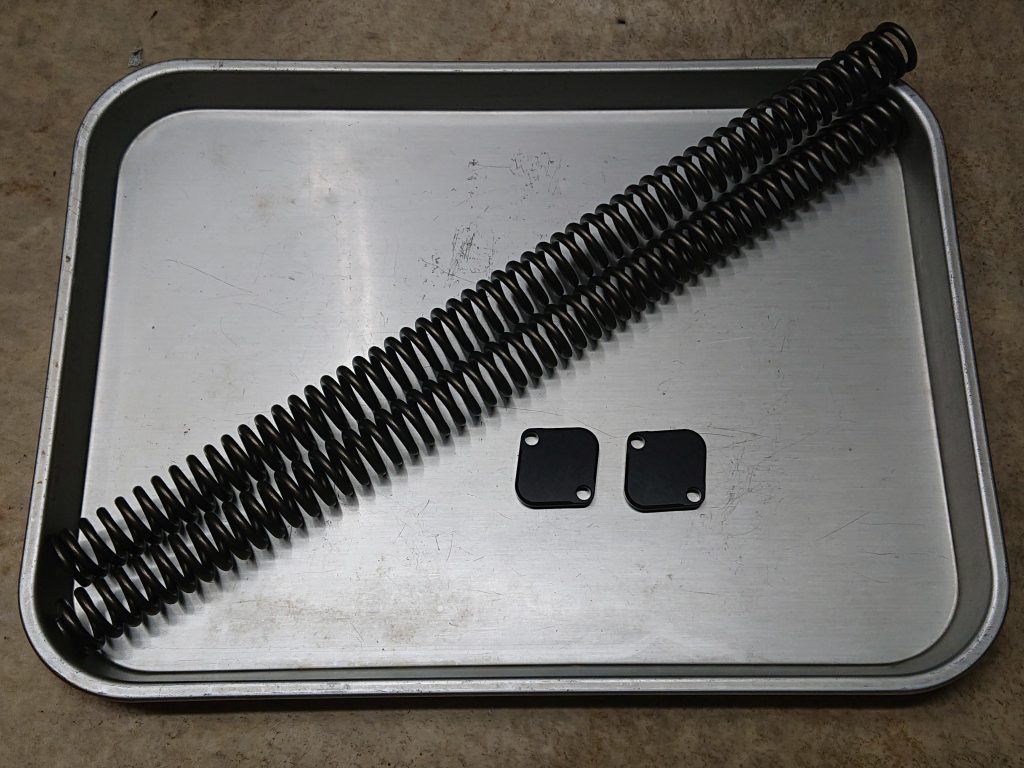

取り外します。それに伴いスプリングレートが

不足するのでスプリングを変更します。

これは社外品スプリングです。

同径のフロンフォークごと変更しセッティング

しなおすのがもっともよい選択なのですが

そうなるとブレーキ回りなども変える必要が

でてきますから、費用が掛かる為このように

しています。

通常は行うことが多い、アウターチューブの

再塗装などは今回行っていません。

程度が良いため。

この写真のスプリングは純正で2段ばねのタイプが

ついています。

シールなどの交換部品、フォーク下部の

取り付けボルトは部品が出る場合は

なるべく交換するようにしています。

浅くて傷みやすい造りなので。

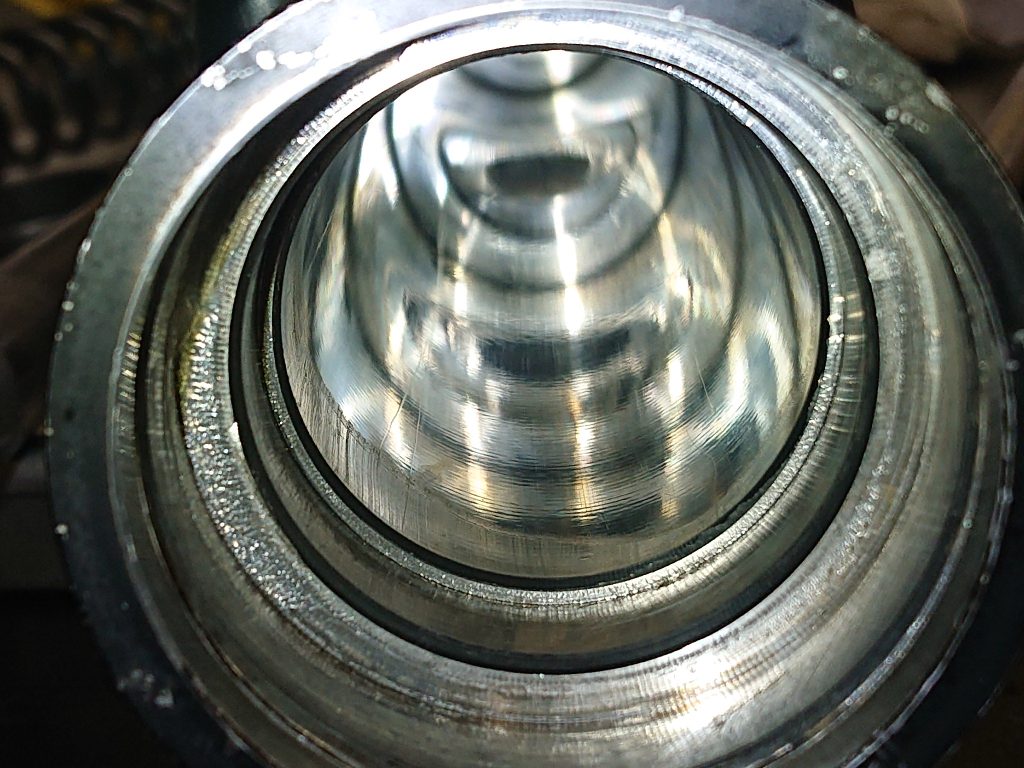

アウターチューブ内部はこの様に綺麗です。

組み立て後の写真を撮り忘れていますが

ステム組付け時に外から見えるので。

フロント回りを全てばらして

ステムベアリングを交換します。上側。

下側。フレーム側にも全く傷みはありません。

ステムベアリングは純正部品です。

ステム下側にグリスを入れたベアリングを

プレスで圧入したところ。

ステムのアンダーブラケットは掃除のみ。

上側のベアリングを入れたところ。

整備が終わったフロントフォークと

ステムを組みつけました。

左右インナーチューブを連結する

パイプは取り付けてあります。

インナーチューブが延長されていますが

これは元々ついていた社外品ハンドルを

取り付けるための延長キットです。

修正、加工、レストアが終わったサイドスタンド。

この部品はサイドスタンドのスプリングを

取り付けるための部品になります。

凝った作りです。

サイドスタンドを取り付けたところ。

先程の部品は裏側についています。

サイドスタンドを詳しく説明しているのは

しょっちゅう使う大事なところなのに

こういうところがきちんと整備してある車両が

少ないからですね。

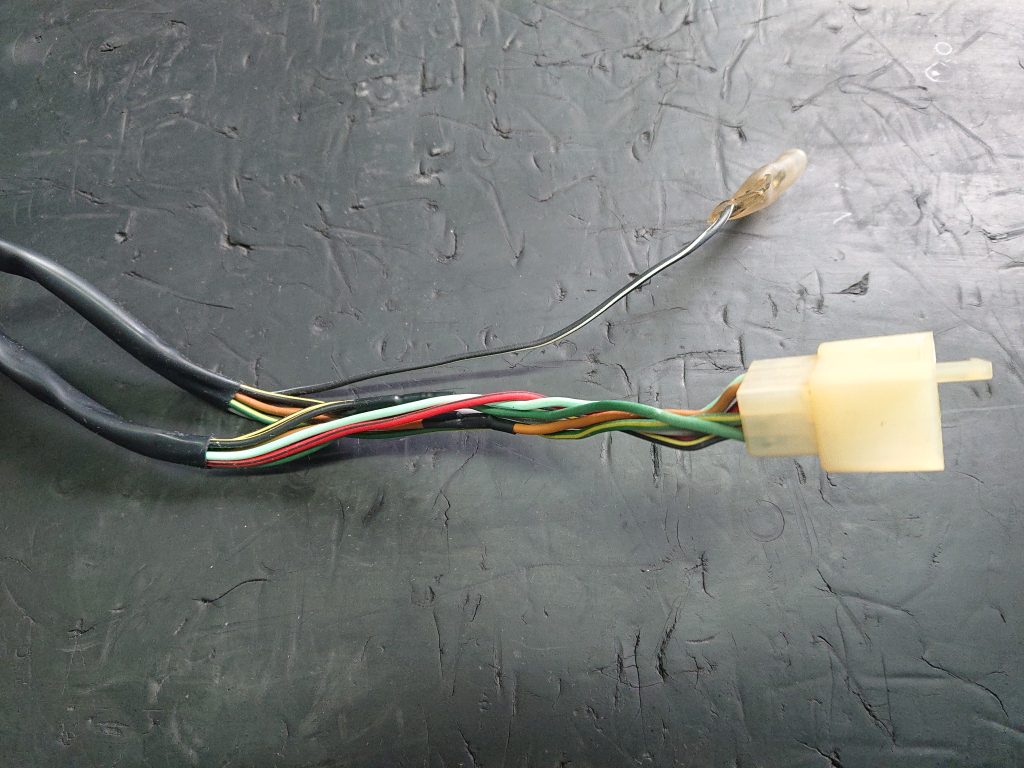

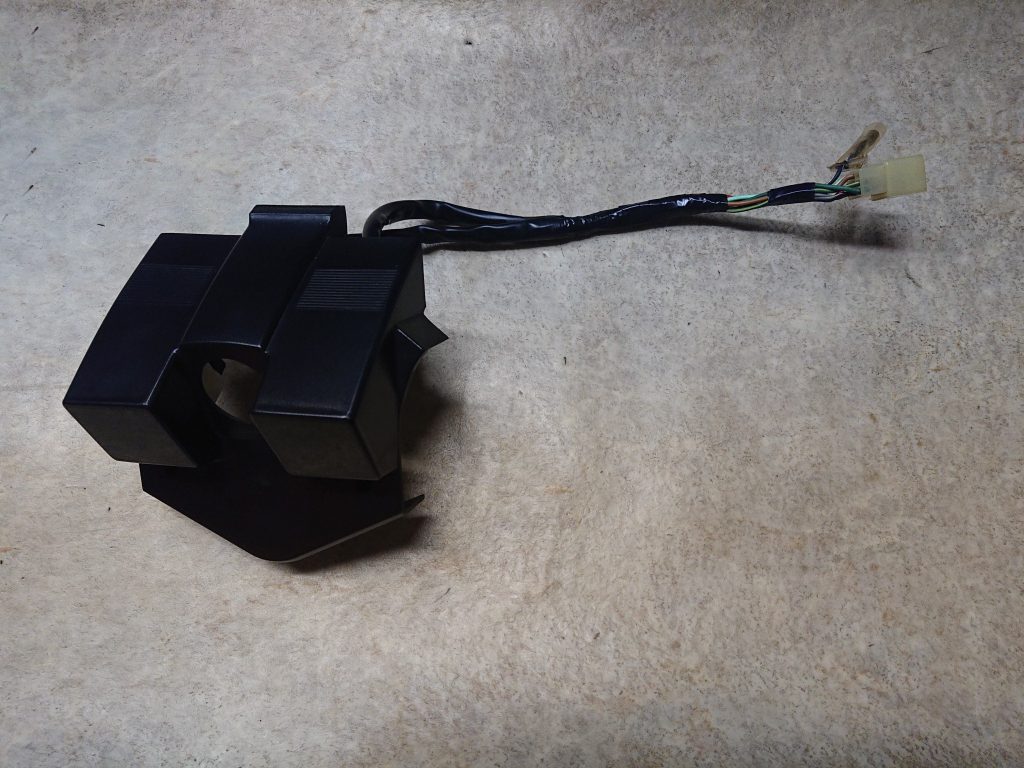

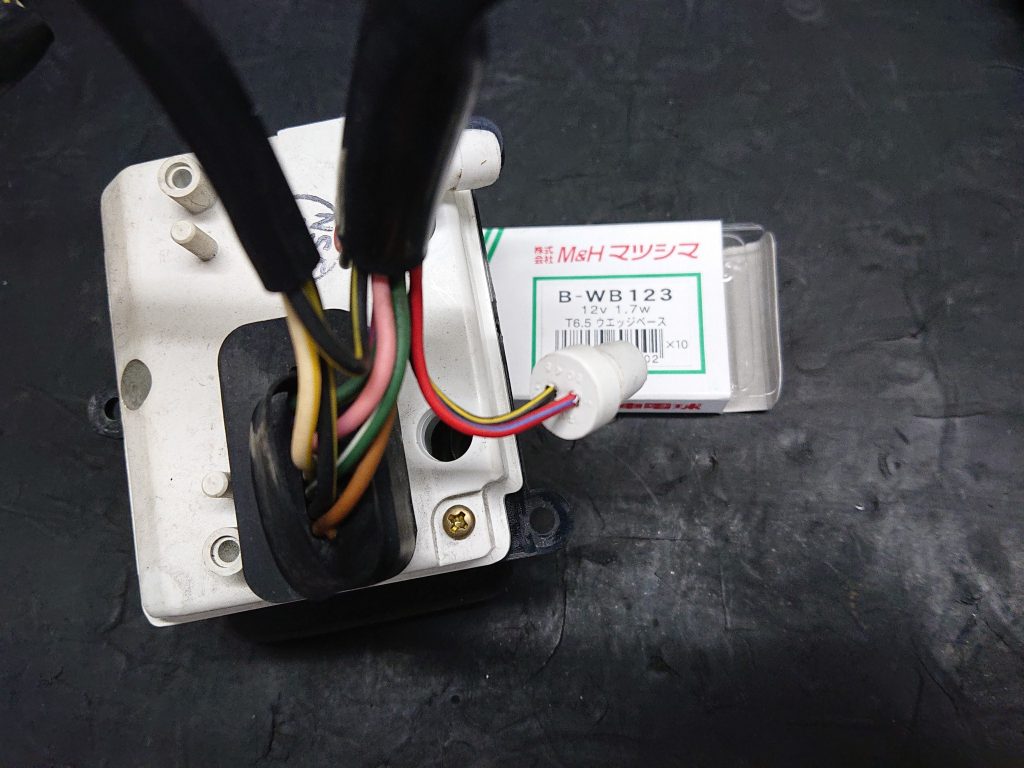

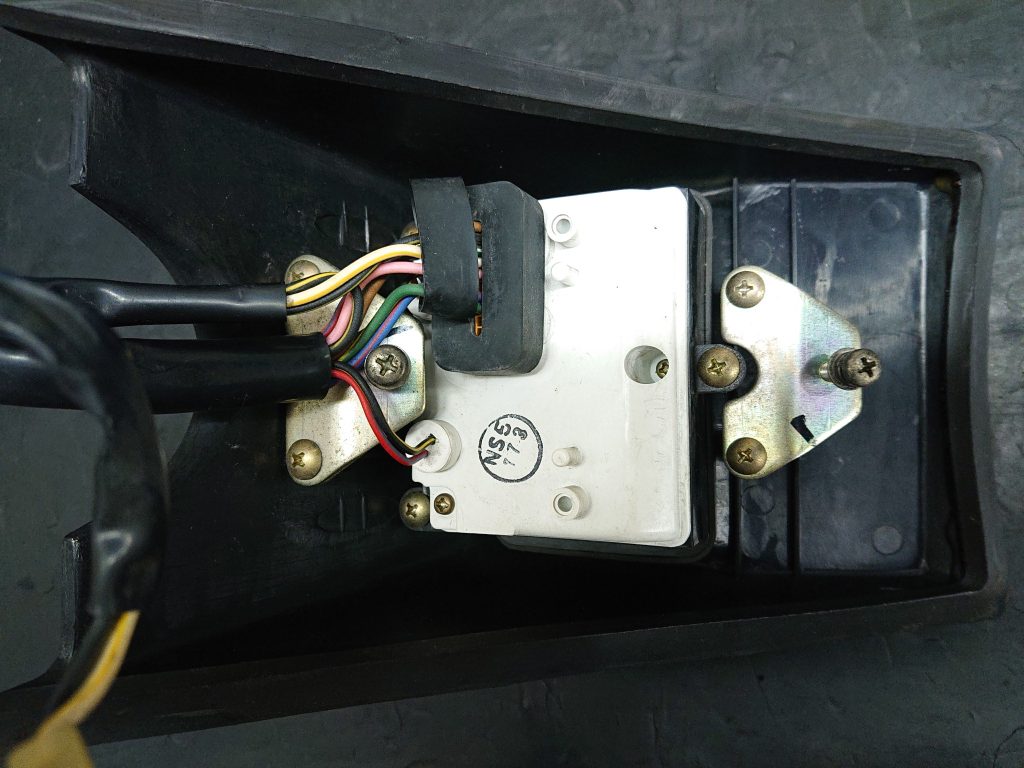

インジケーター回りの整備をします。

これは外してそのままの状態。

テープをはがしてねちょねちょベタベタをとって

カプラーと端子を掃除、チェックした状態。

時と場合により変更するのですが、

今回は純正と同じにテープを巻いてあります。

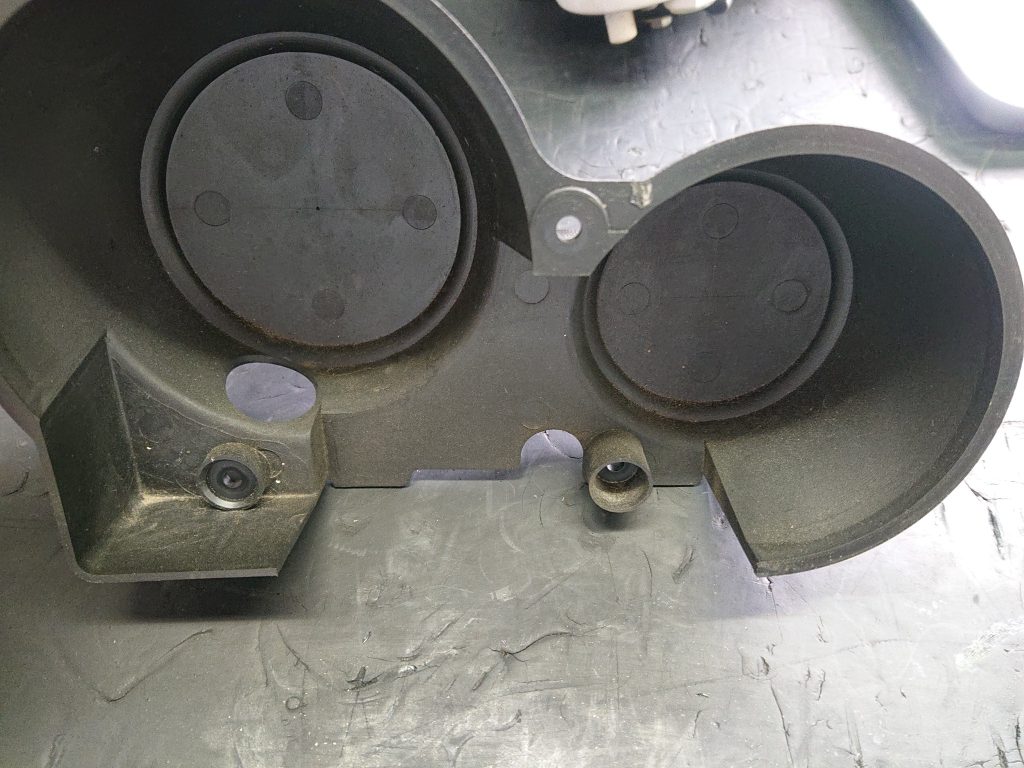

インジケーターカバーの裏側。

よく取り付けネジの取り付け箇所が割れていたり

するものですが、程度が良く大丈夫。

程度が良い証拠のような物です。

裏側も掃除をした後に電球交換しました。

電球は純正の電球にこだわる必要は

特にありませんが、特殊な物は欠品になっている

ことが多いですね。

ワット数は同じものが用意できない時もありますが

純正指定より上げることはしないようにしています。

インジケーターが溶けてしまうことがあるので。

写真が解りにくいですが、インジケーター回りの

整備が終わりました。

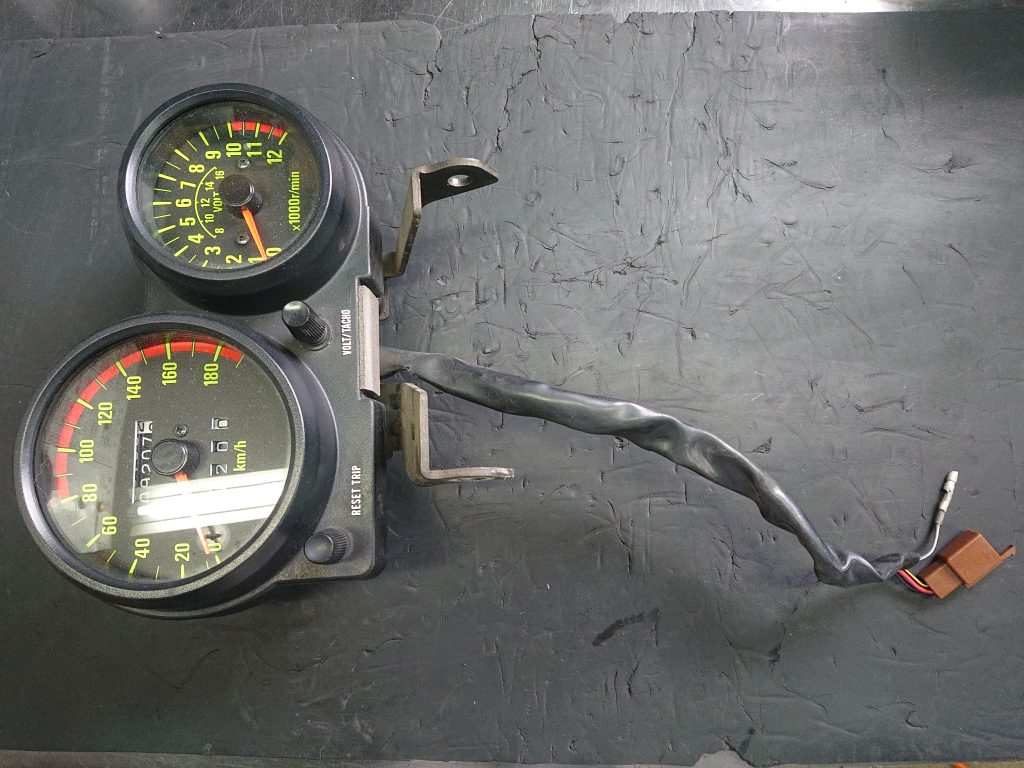

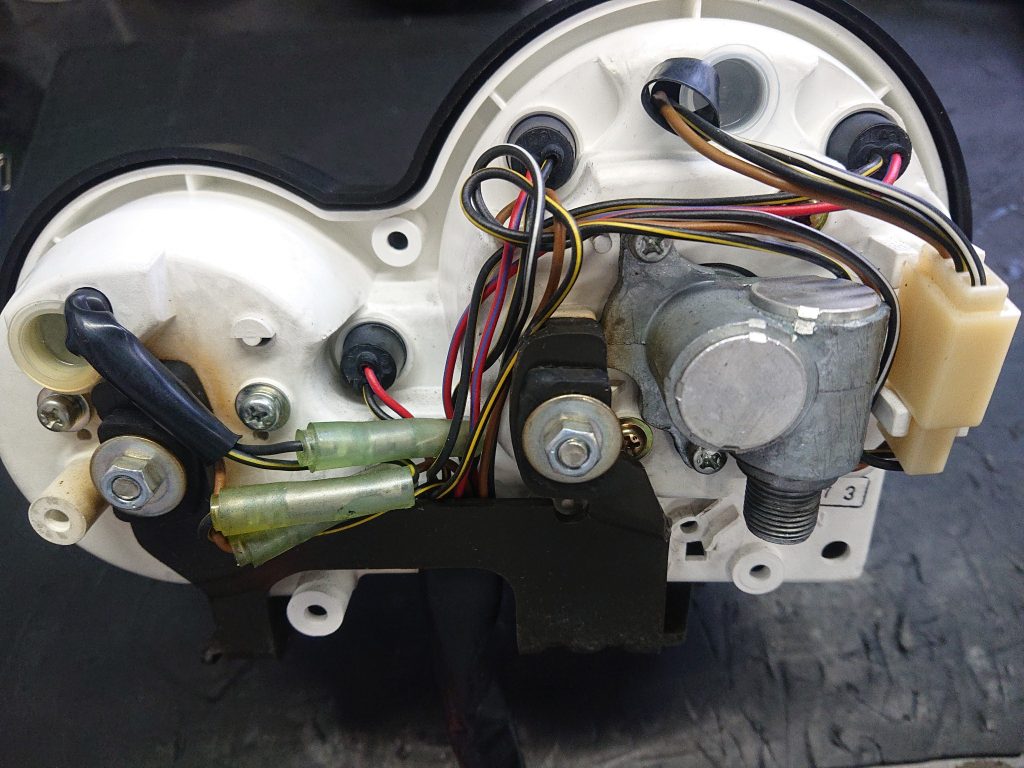

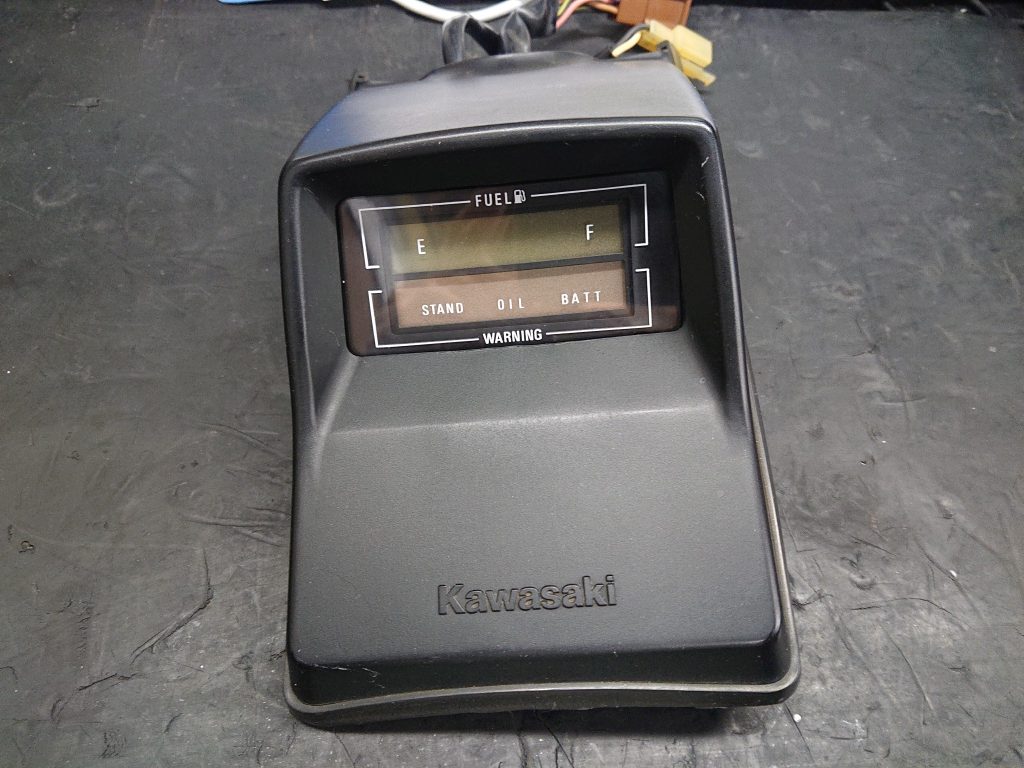

メーターの整備をします。

これは外してそのままの状態。

メーターのカバーを外すとこのような状態です。

埃がついていますが、この車両が特別汚れている

わけではなく普通ですね。

メーターカバー裏側掃除後。

メーターカバーを外した状態。

文字盤などもとても綺麗で状態良し。

メーターはメーター屋さんに整備に

だしたからと言ってトラブルがなくなる

わけではないので(繊細な部品なので)

今整備が必要だと思う時以外は出さないように

しています。

ですので今回も埃をとってそのままにして

電球を交換します。

メーターのカバーを取り付けた後に、

電球を交換します。

この時のように純正の電球を使用する時もあります。

裏側祖掃除して電球交換後。

作業をしたのが私ではないので

黄色のチェックは入っていません。

電球の交換や、内外の清掃が終わった後。

メーターのステーも掃除して組みつけました。

ステーのゴムダンパーは問題なかったので再使用。

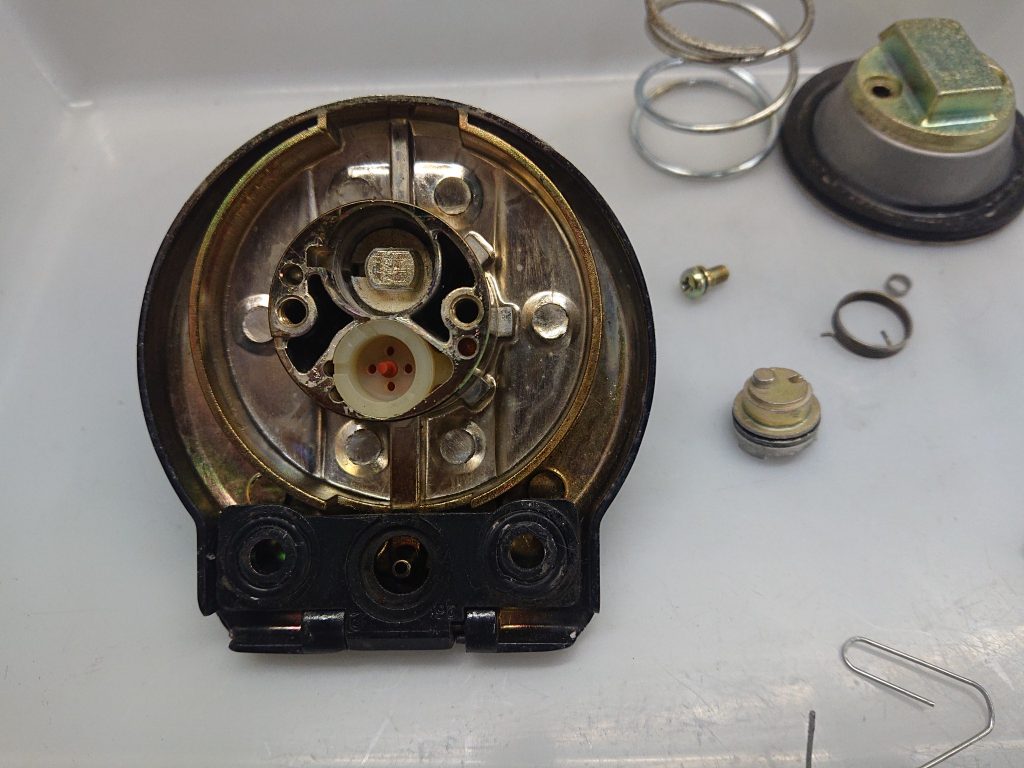

キーシリンダーを外したところ。

程度が良い車両でも何十年分の埃がついて

こんな感じになってます。

カプラーの色などをみれば程度が良いことが

解りますね。

カバーを外して掃除したところ。

裏側のカバーを外してチェックします。

綺麗なもんです。

キーシリンダーのチェック、清掃が終わりました。

レストアが終わったカウルステー。

GPZ750はGPZ900Rのようにカバーがつかないため

このステーが丸見えです。

絶対に綺麗な方が乗っていて気分が良いし、

後で綺麗にするには前回りを全てばらす必要が

あるので、納車時にしておくのがベストですね。

ホーン。GPZ750は目立つ位置にホーンが

ついています。

最初予定には入っていなかったのですが

ステーと共にレストアしました。

目立つ位置にあるがゆえに簡単に別のものに換える

というわけにもいかないので。

作業途中で追加レストア、整備をすることは

良くあります。

追加作業は段取りが狂い納期も下がり、

それにともない経費が多くかかるため

本来やりたくないのですが、

完成度を高めるためにどこまで粘れるかは

とても大切なことになります。

納期が遅れているのは遊んでいるからではなく

ここもやっておくかということが

あるからですね。

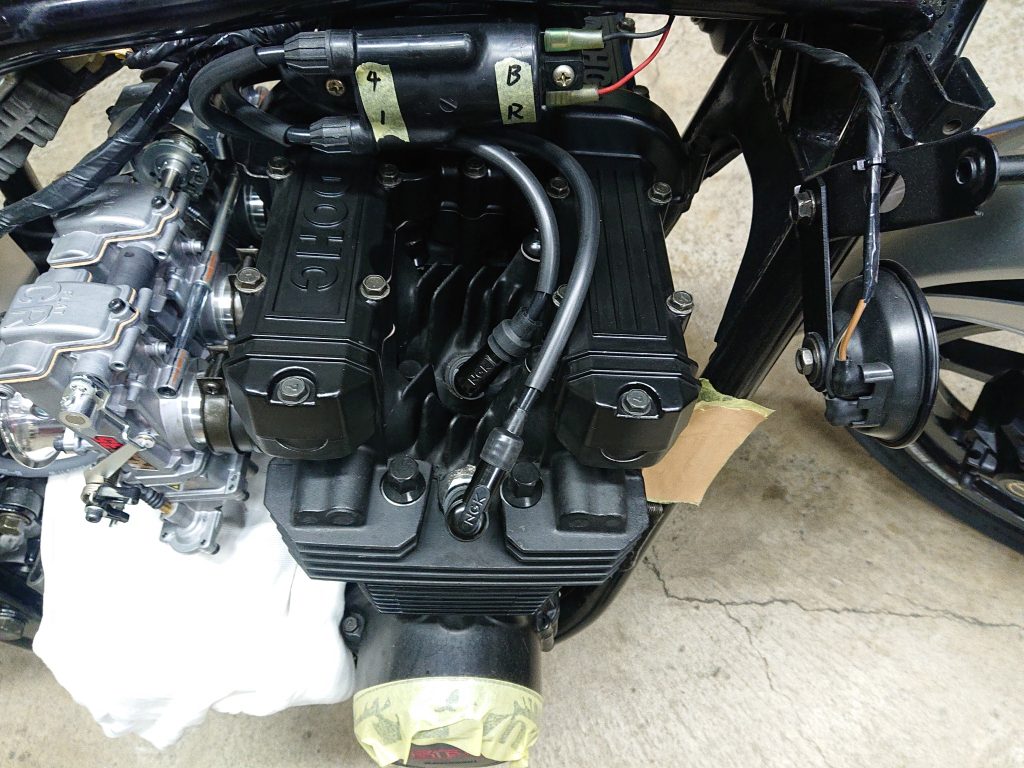

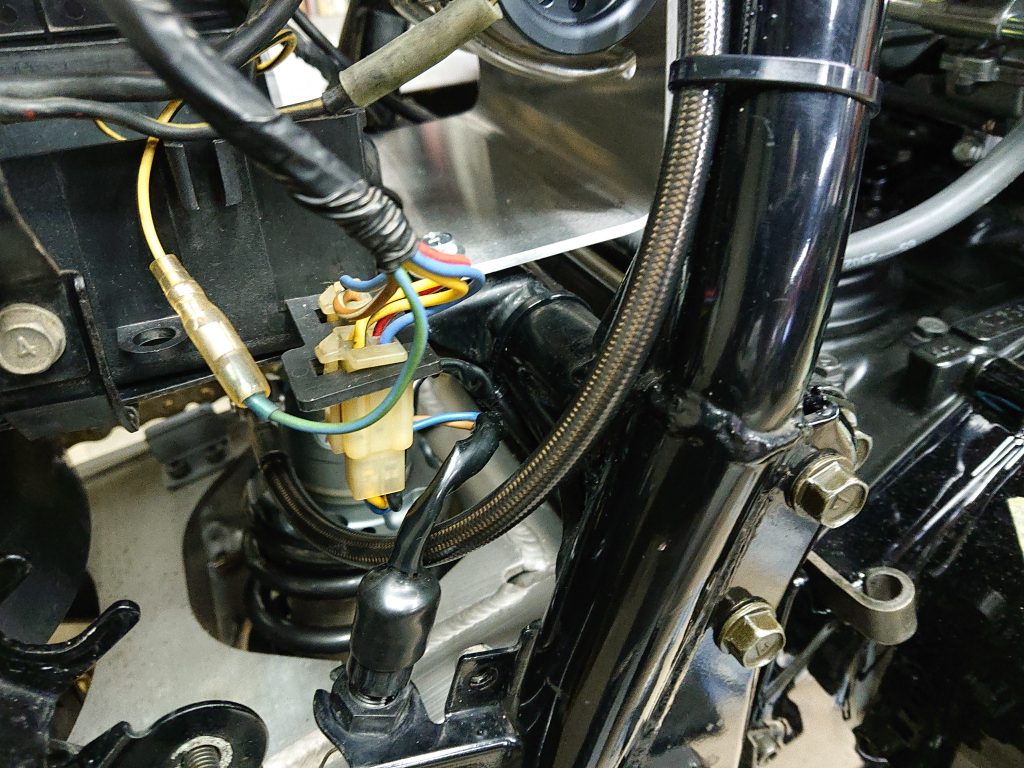

イグニッションコイルとステーです。

Z1000R系と同じ形状のこのステーはクラックが

入っていることが多いのですが

この車両は大丈夫です。こういう部分も

整備する時にチェックします。

イグニッションコイル自体は程度が良いので

再使用。プラグコードとプラグキャップは

新品にしました。

どちらも整備がしやすく純正の雰囲気に

近いものを使用しています。

車体に取り付けるとこんな感じになります。

レストアしたホーンとステーが見えます。

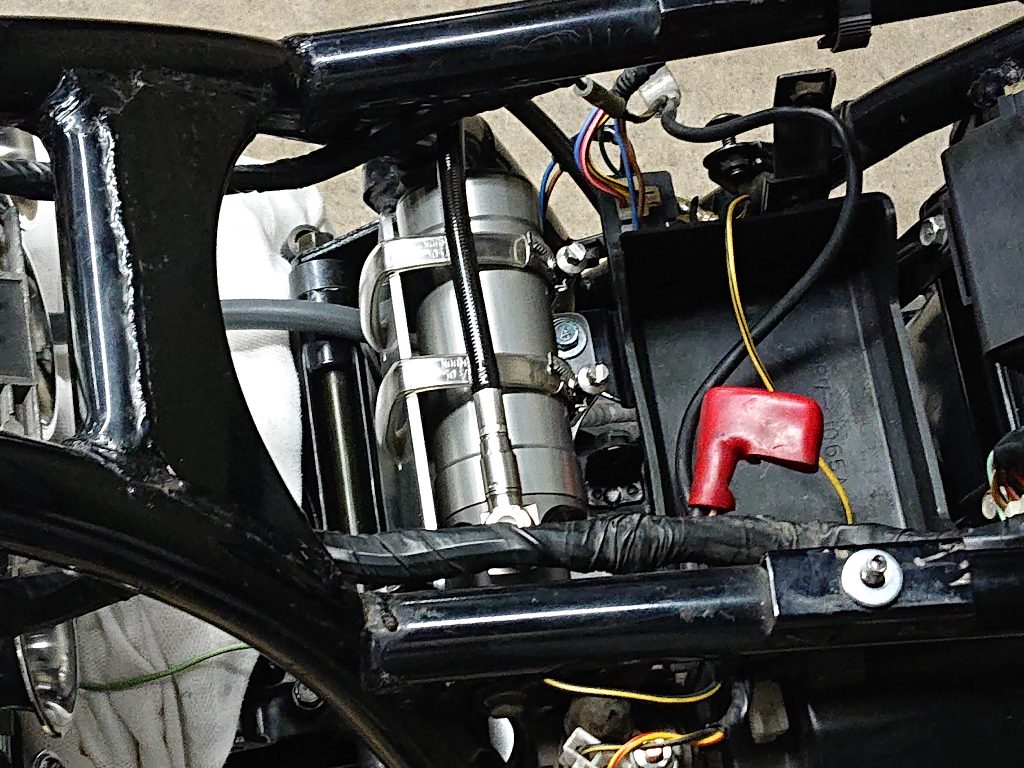

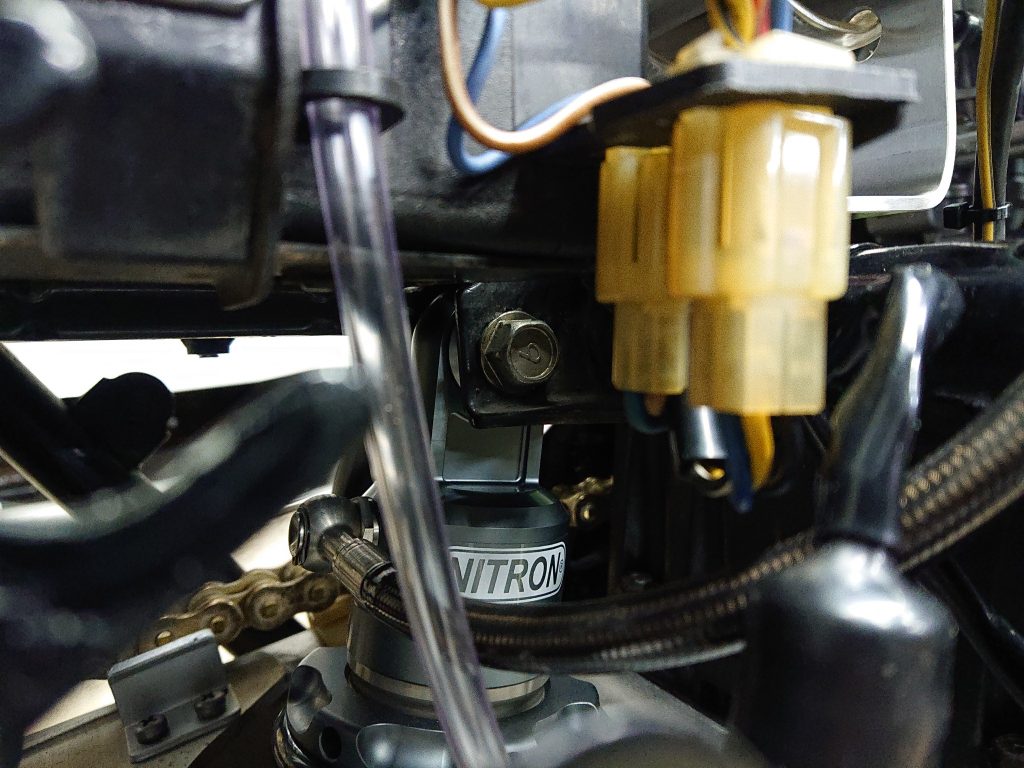

つづいてリヤショックです。

オーリンズ製がない時などに一品物で

ナイトロンさんに製作してもらっています。

このリヤショックには圧側ダンピング調整の

高速側と低速側両方が調整できるように

なっています。

GPZ750にこのリヤショックを使ったのは

初めてでしたが、とても好印象で

GPZ750に乗る人にはお勧めの部品です。

また今回のGPZ750にはマグタンのホイールを

使用しますが、完成時にテストして

スプリングレートは変更しています。

そのままでも乗れないことはないのですが、

ただつけるだけでなくスプリングレートを

他の部品に合わせ調整することはとても大切で

断然乗り易く、曲がりやすくなります。

今回もさらに良くなりました。

オーナーさんにお話ししてスプリング代のみ

追加費用をいただいています。

スプリング交換はリヤショックを取り外す

必要があり、納車後に行うと工賃が結構必要になります。

リザーブタンクを取り付ける場所を

かなりの時間を使って散々考えた挙句、

ステーを作ってバッテリーの前に

設置することにしました。

通常とりつけるリヤホイールの上が

(シートレールに固定)

どうもGPZ900Rなどと違いしっくり

いかない感じだったもので。

出来れば手間がかかるので避けたかったのですが。

バンドは1本しか写っていませんが2本使います。

バンドにチューブを巻いてます。

整備、レストアしたリンク回りとリヤショックを

組みつけました。

写真を撮り忘れていますが

スイングアームにつながるリンクには

ピロボールが使われており、

ガタが出やすいことが分かったので

純正部品は欠品ですがあらかじめ交換してあります。

ベアリング類は状態良く清掃、グリスアップして

再使用です。

ハンドルです。

この車両には社外品のハンドルが使われて

いるのですが、乗って長さが足りないと

感じたため延長しました。

ハンドルの長さは車種により必要な長さが

違います。

この車両のフレームはレストアなどしていませんが

状態が良いのがこの写真からも解ります。

ハンドル回りの作業を続けます。

ハンドルにリザーブタンク取り付けるための

加工をして、このリザーブタンクのステーも

作りました。

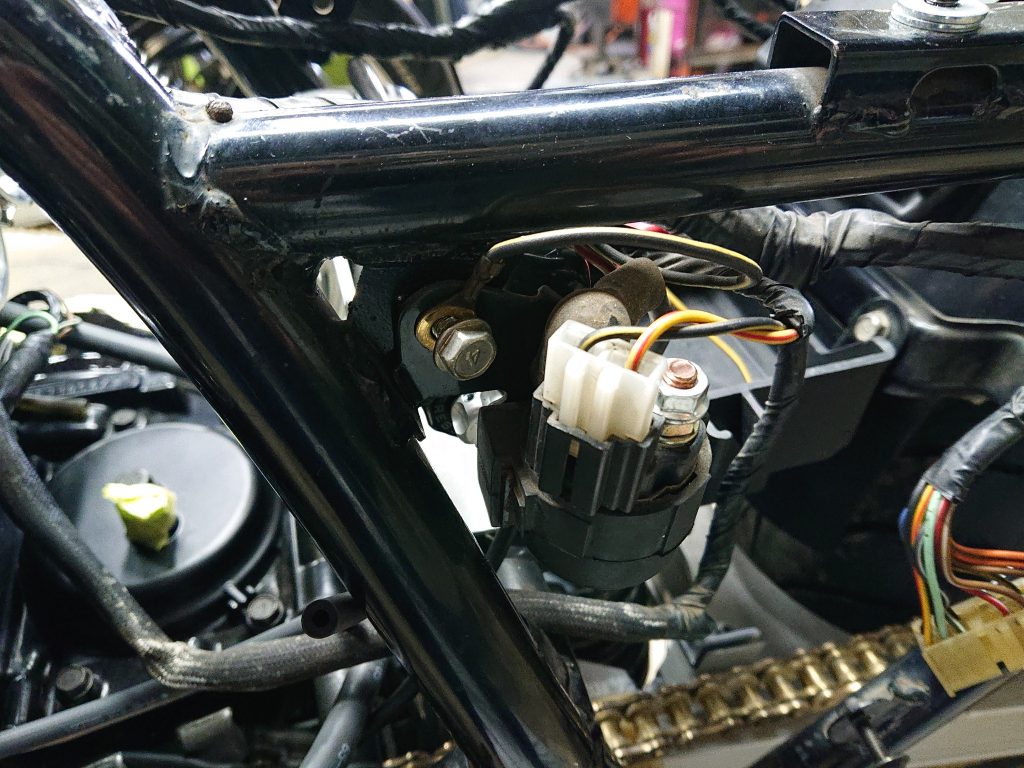

セルモーターのリレーです。

端子回りの錆などないかをチェックします。

問題なく再使用です。

部品を外しつつこの後配線回りの

掃除などしてあります。

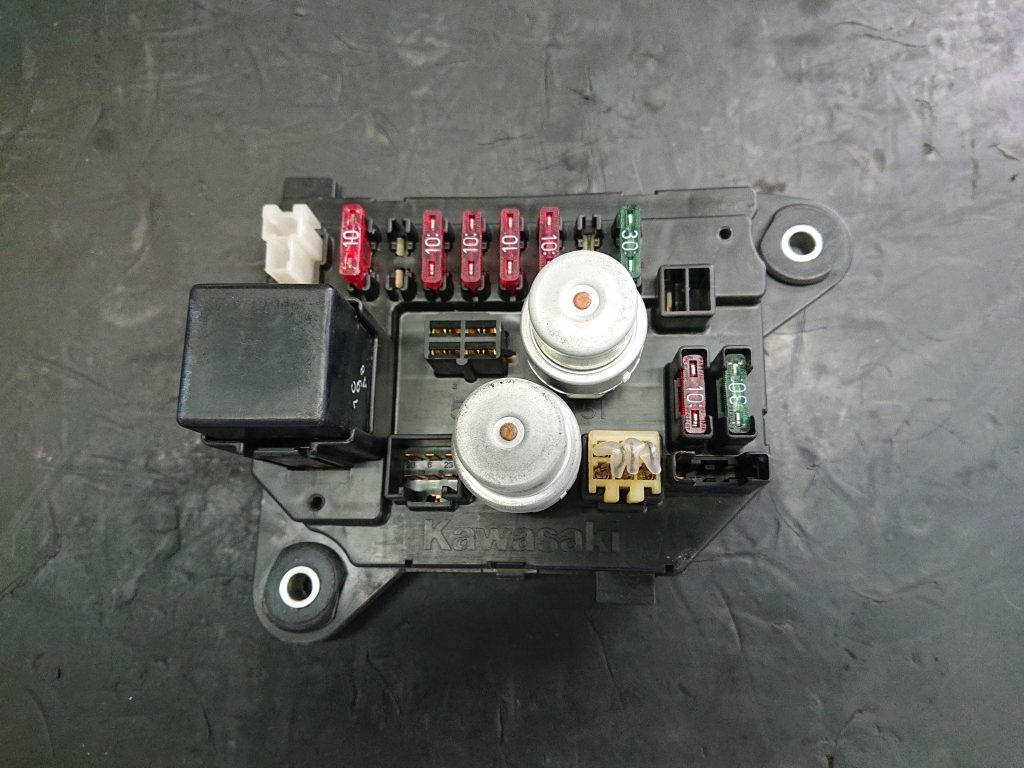

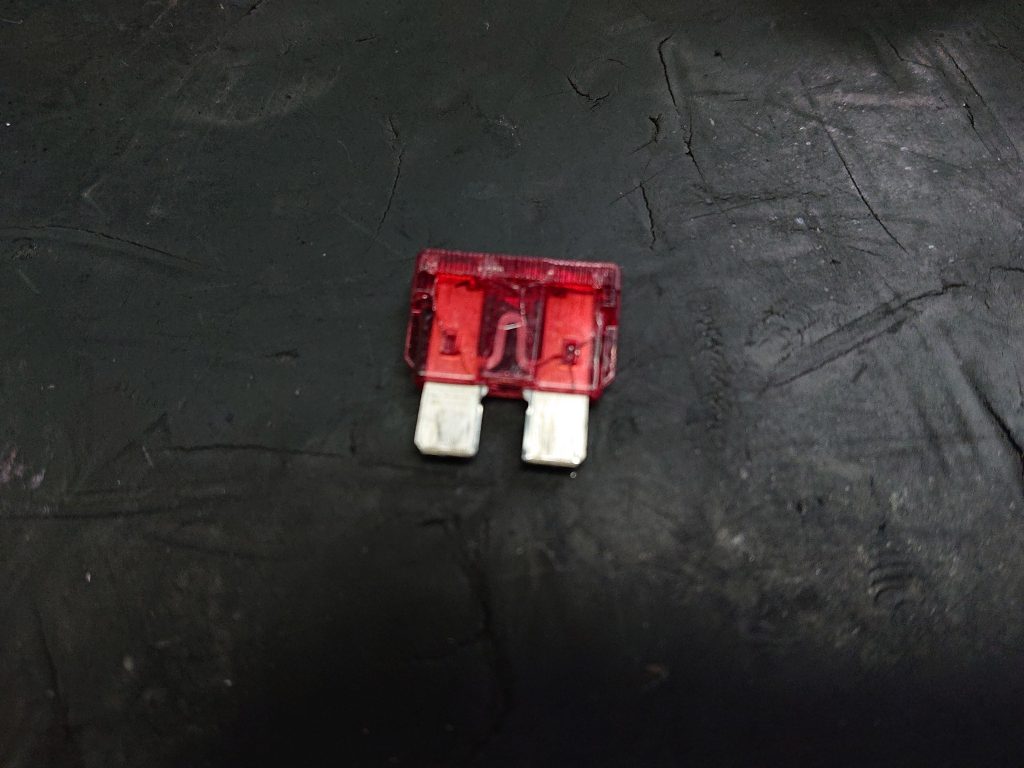

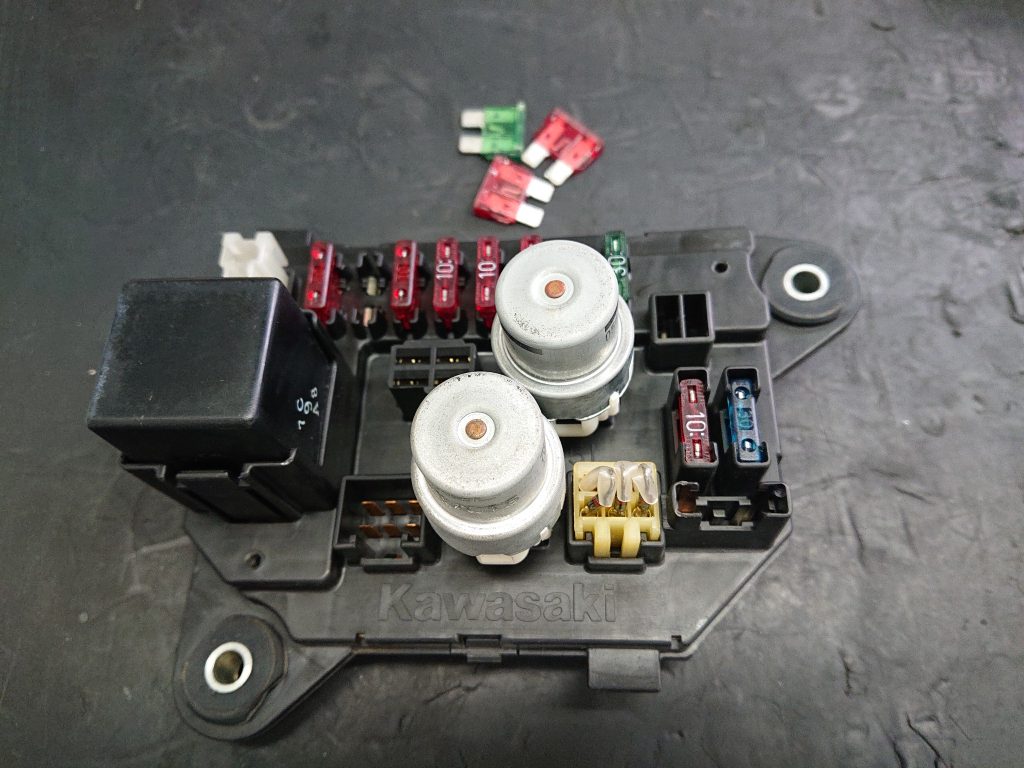

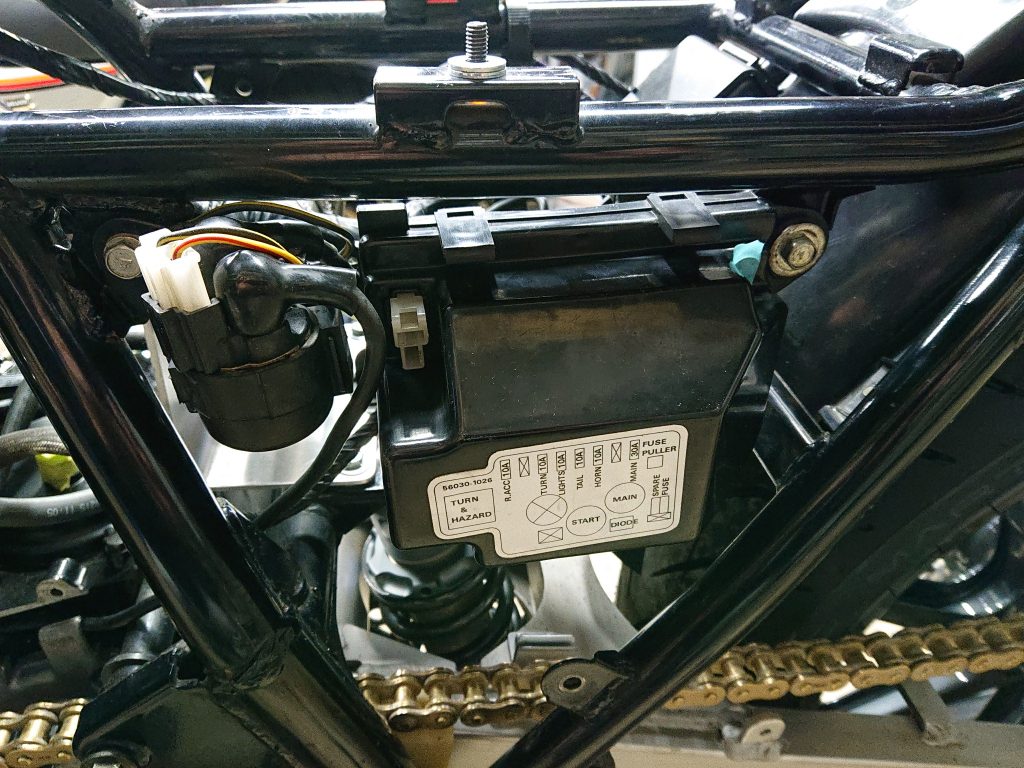

ヒューズボックスを外して清掃、ヒューズを

1本1本外して異常がないかチェックします。

機能面では問題なく導通していますが

割れを発見。交換します。

何本か交換してチェック終了。

GPZ900Rに似た構造のフューズボックスは

裏側もグリスなどで汚くなっているので

掃除して組付けます。

フューズボックスの清掃と整備終了。

フロントスプロケットのカバー。

レストア済み。整備車両と言っても

車両全体としてみた時に傷んでいる

部分があればレストアします。

こういうのは気分よく乗ってもらうための

ものです。

カバーを養生してから取り付け確認。

車体右側、ブレーキペダルの回りを

一旦外して清掃グリスアップして

組みつけています。

リヤブレーキのマスターシリンダーは

入庫時すでに交換してありました。

これは綺麗なのと、形状が違うので解ります。

ですが中身の状態は解らないので

念のため分解してカップのピストンキットは

交換してあります。

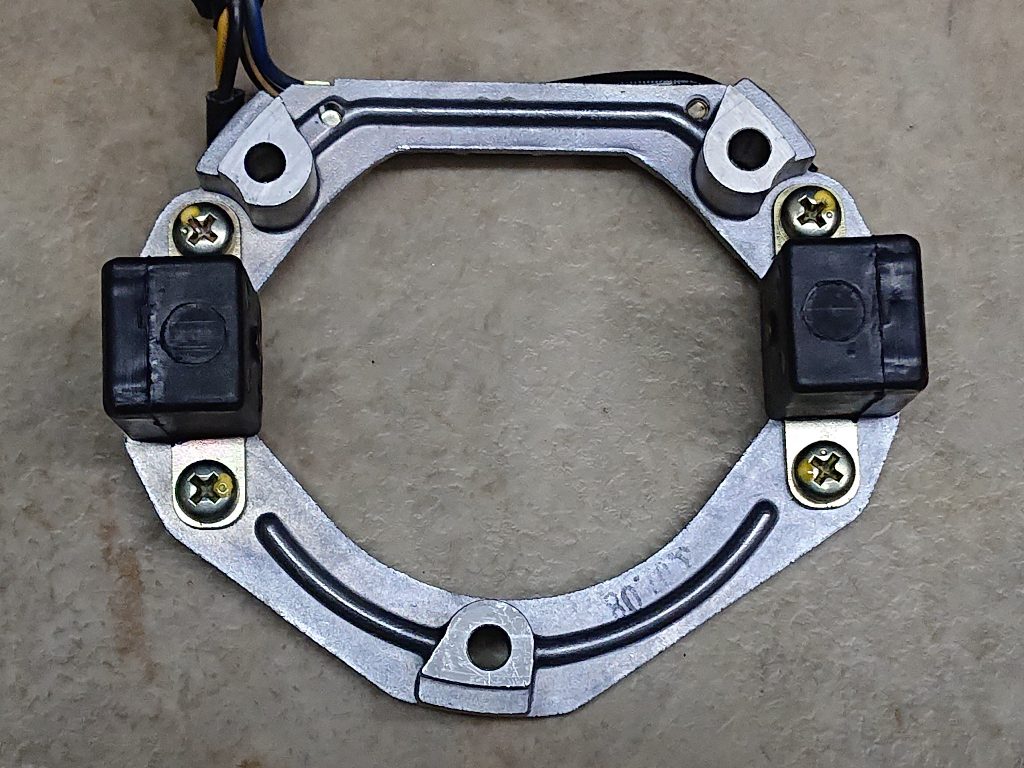

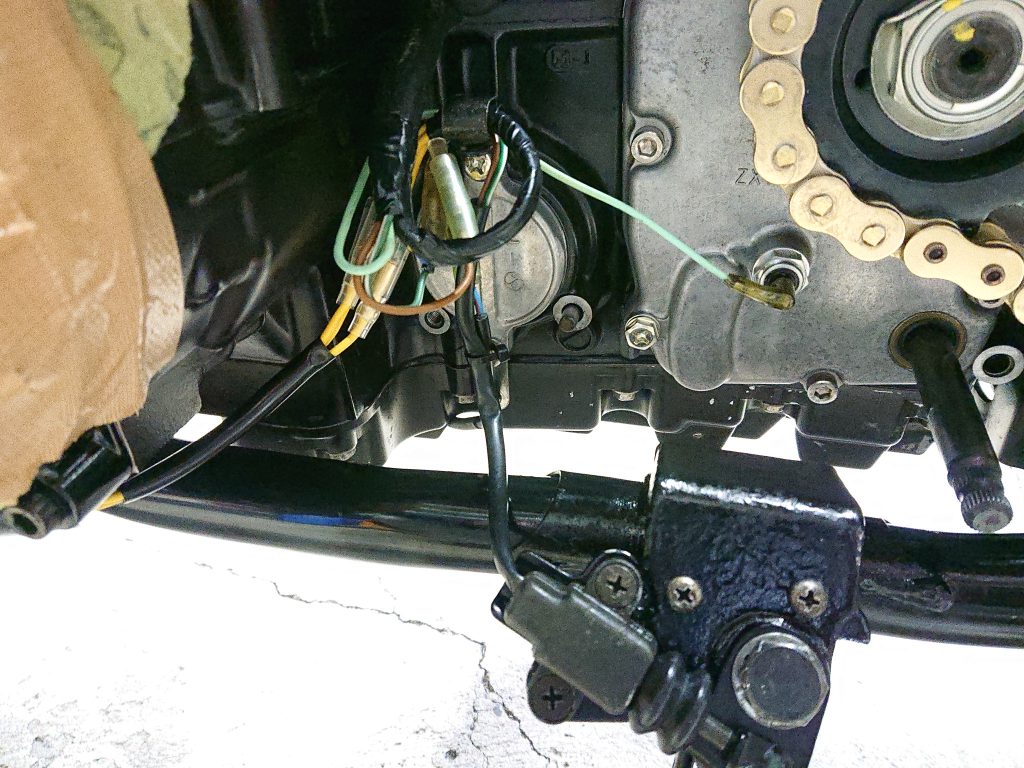

点火系ピックアップ系部品を取り付けます。

左右のすき間を調整します。

0.5mmにしましたが、正確にこの数値で

なければならないというわけではなく

純正品は調整幅に少し余裕があり

大体左右同じぐらいになっていれば大丈夫な

ことがほとんです。

ただし元々すき間が狭めの車種を、

ダメ整備士が触ってすき間がゼロに

なって削れているものを何度もみたことが

ありますから確認、調整は必用です。

大体そういう車両はみせのすすめた

余計な改造をされているものが多い。

勧めておいて乗りにくくなったり

壊したりする。最悪ですね。

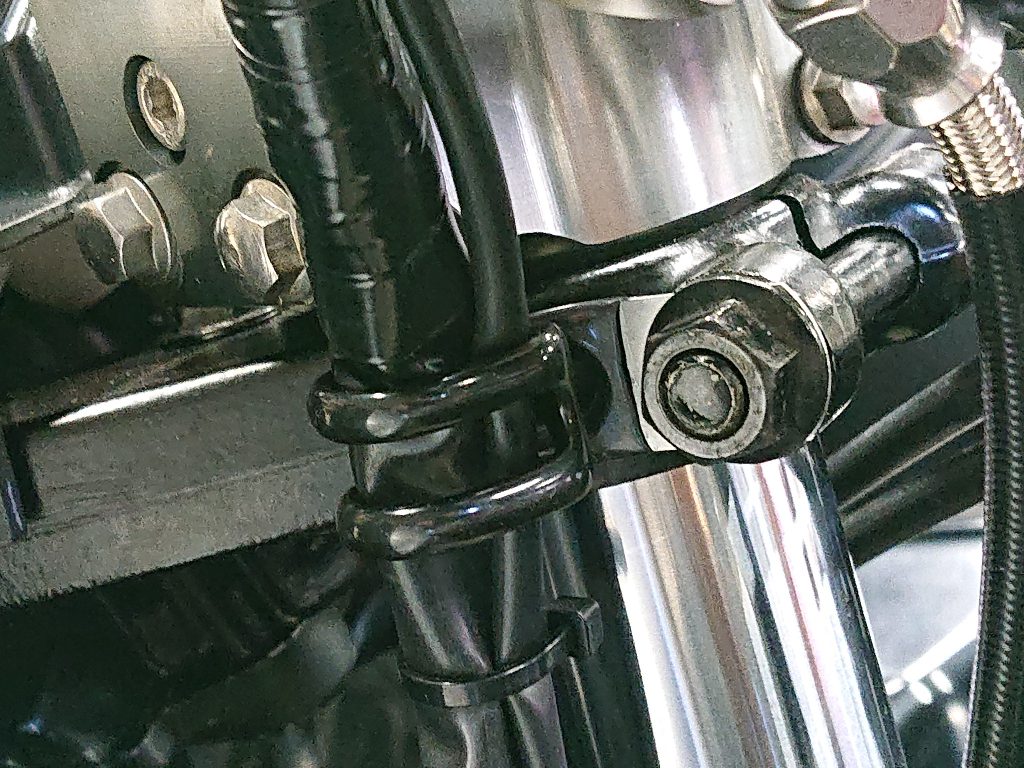

ハーネスクランプです。実は配線の取り回しを

どうするかはとても重要なことです。

特にハンドルが切れることによって曲がるバイクは

その時に動く配線がこすれてショートしてしまって

トラブルにつながることがありますね。

以前お客さんの希望で取り回しした配線が

動いた時にこすれてショートしてしまった

ことがあります。

それ以降配線回りについては自社のやり方を通し、

お客さんから配線回りの希望があったときには

説明したうえで無理のない配線の取り回しをして

トラブルを極力防ぐようにしています。

やっぱり素人の意見ばかり聞いてはいけない。

相談してお互いのいいところを選択するのが

良いと思います。

純正に習いオイルパン添うように取り回しして

後ろにまわします。

先程の点火系の配線はここでメインハーネスに

つながります。

殆どのカワサキ旧車バイクの点火系カプラーは

とくに固定されていないことが多いのですが、

GPZ750はホルダーのようなものが

ついているのでいいですね。

バッテリーのベントチューブはここに

通してあります。

開放型のバッテリーを使う時はベントチューブを

つぶさないように取り廻す必要があります。

お客さんがご自身でバッテリーを交換する時に

つなぎ忘れたり、ベントチューブが折れ曲がったり

つぶれたりしてトラブルになっているのを

結構見かけます。

バッテリー液が塗装面などにつくと剥離しますし

金属部分も傷んでしまいます。

リヤショックの取付ボルトは重要な

ボルトですので、純正のものをキチンと

規定トルクで締め付けます。

GPZ750の上側は9マークのものが

使われていますね。

数字の多いものが強いという感じで

思っていただければ大丈夫です。

スイングアーム取り付け部。

クラッチケーブル。ハンドルが純正でないため

取り回しも変わります。

取り廻しでクラッチも重くなったり軽くなったり

しますから、色々試して一番良いと思われる

所を通します。

これも交換するだけで、でたらめに

取り回しされているものがとても多いです。

今回はその上でケーブルの金属部分がハンドルに

こすれてしまうので保護チューブを取り付け。

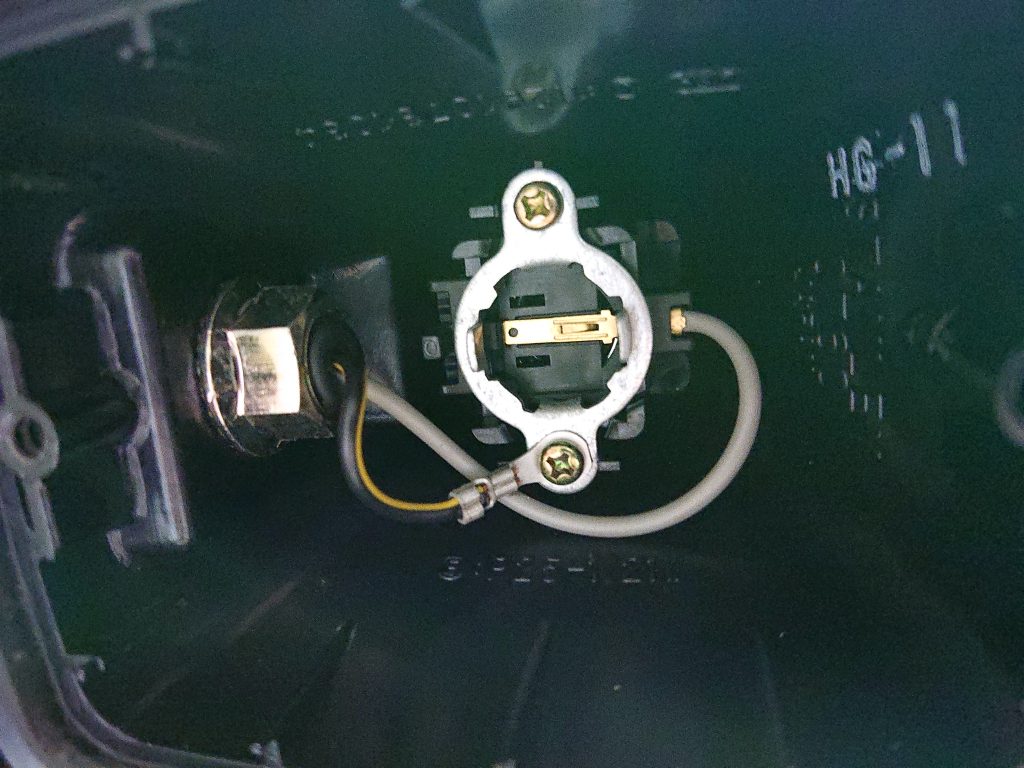

リヤウインカーです。

外側に傷が入っているのですが

今回はそのまま使用します。

純正品は欠品。社外品も売られていますが、

何と言っても純正品は内部の造りが良いので。

この写真を見てもらえれば解りますが

めちゃくちゃ凝った作りで、程度が良いのも

解ります。

社外品を使うのはそうしないといけない

理由がある時ですね。

全てのウインカー球を同ワットで交換します。

テールランプの電球も交換しました。

今回はホイールをマグタンに変更し、

タイヤが太くなるのでチェーンカバーに

干渉します。

線を引いた部分をカットします。

カット後。

通常はこの部分をカットすると弱くなる為

プレートをリベット止めして補強しないと

ねじれてしまうことが多いのですが

GPZ750はよい所に取り付けボルトや

スイングアーム側に取り付けステーなどが

あるので特に補強していません。

取付後はこの様な感じになります。

カットしすぎると弱くなるので必要最小限で。

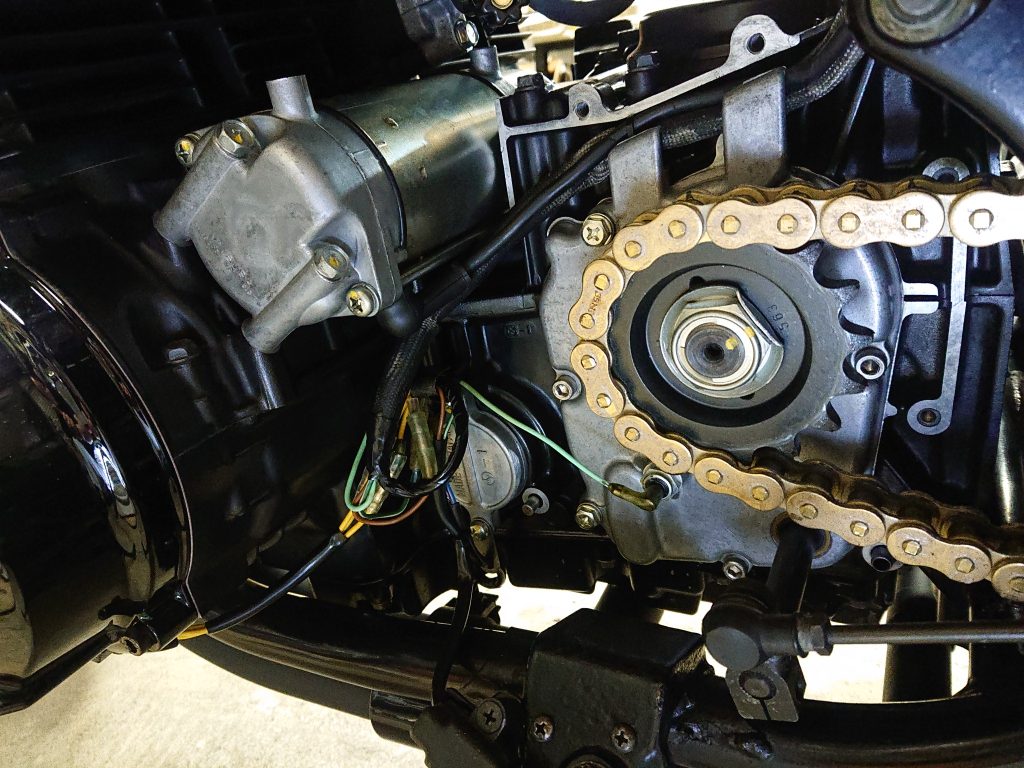

フロントスプロケット周辺の配線はこの様に

固定しました。

元々純正のクランプがこの位置で

使用されているので、それに習い

走行中にトラブルにつながらないように

取り回しします。

この後セルモーターのトラブルで

この光景を何度も見る羽目になるのですが。

フロントスプロケットカバーを取り付けと

同時にチェンジペダル回りをグリスアップして組付け。

チェンジペダル回りはガタが出ているものが

多いですが、この車両は大丈夫。

ヘッドライト内のカプラー。

一つ一つチェック、清掃してあります。

見てわかるように素晴らしく状態良く

とても綺麗です。

ヘッドライトカバーはクラックが入っている部分を

修理してあります。

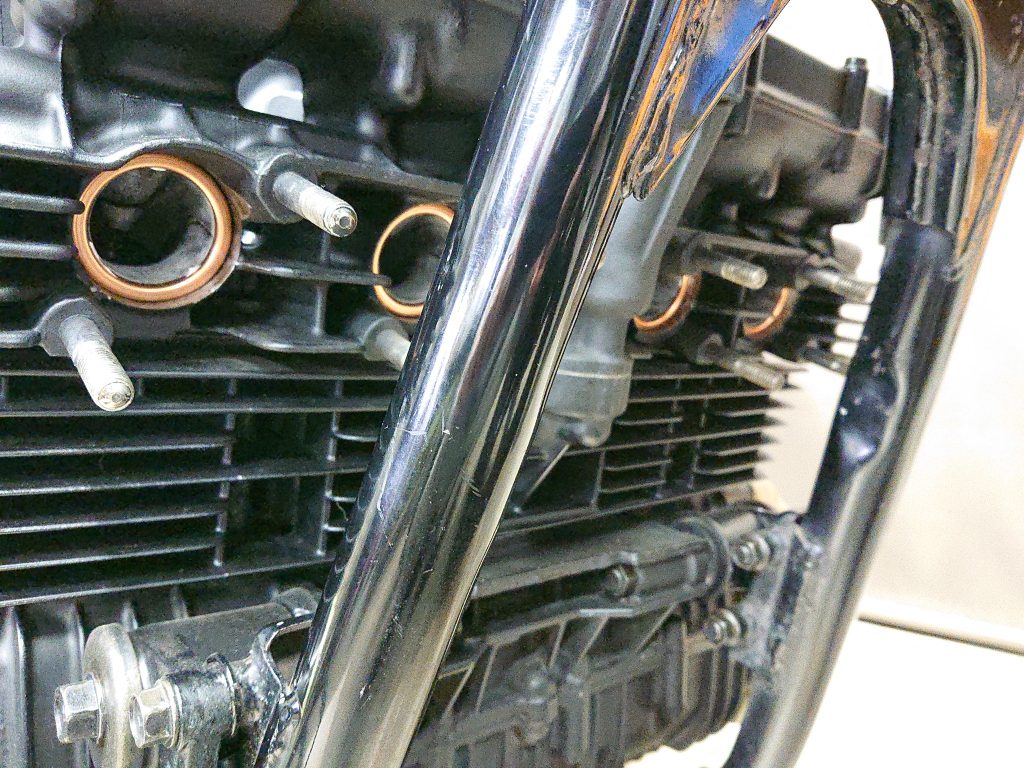

純正マフラーです。ブラスト後に耐熱温度の高い

塗料で塗装してあります。

以前マフラーの塗装は専門会社に依頼していましたが

納期が思うようにならないことと、

仕上がりにばらつきがあってやり直しすることが

多いため自社で行うようになりました。

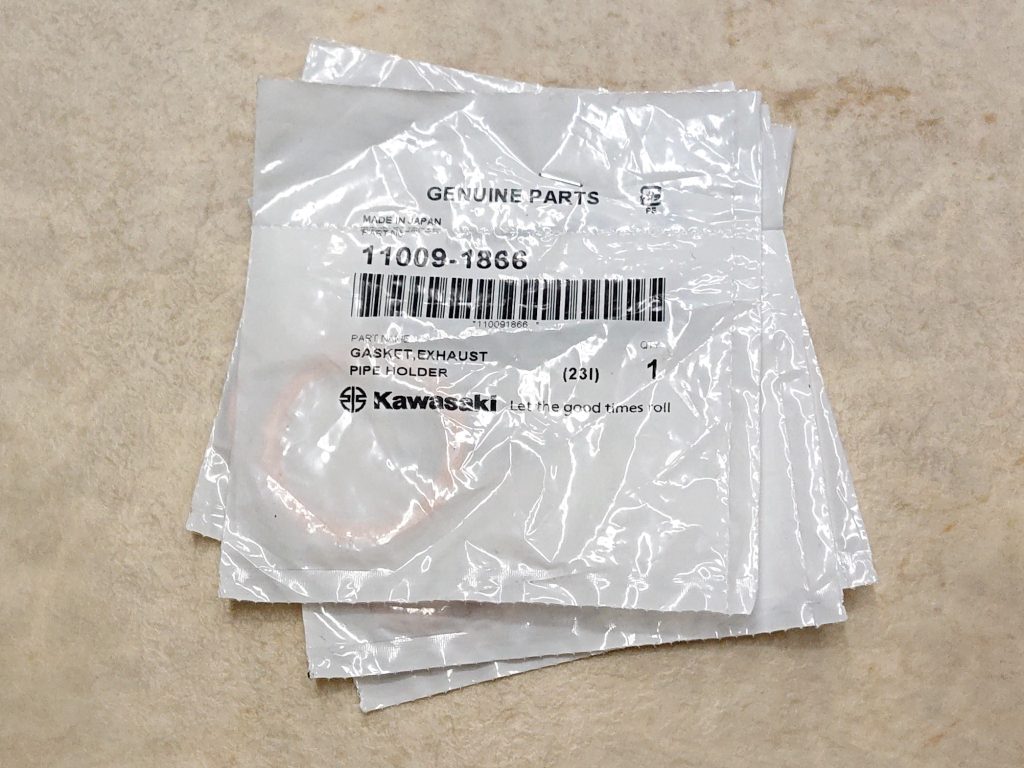

マフラーガスケット。

悪くなければ交換しなくても大丈夫。

マフラーのホルダーとの間に入るカラーです。

これは再メッキしました。

レストアしたマフラーを取り付け。

ガソリンタンクの上に取り付ける

ウォーニングランプ類。

裏側も掃除、チェックしてから電球を交換しました。

アッパーカウルに使うスクリーンです。

取り付け部が割れているのですが、

社外品スクリーンに今の所気に入ったものがなく、

オーナーさんに説明をして再使用です。研磨してあります。

アッパーカウルに取り付ける時は

これ以上ワレが広がらないように

対策して組付けました。

カウルのステーです。レストア済み。

ミラー、ウインカーなどもこれに取り付けます。

ゴムのダンパーは交換。純正がでます。

ミラーの分解清掃です。

写真では解りにくいですがGPZ750は

ミラー取り付け部の下に入るプレートが

大体どれも傷んでいるので綺麗にしてあります。

組みつけるとほとんど見えませんが、

ちらっと見えます。

配線を清掃、チェックしてウインカーを取り付け。

アッパーカウル裏側も清掃してあります。

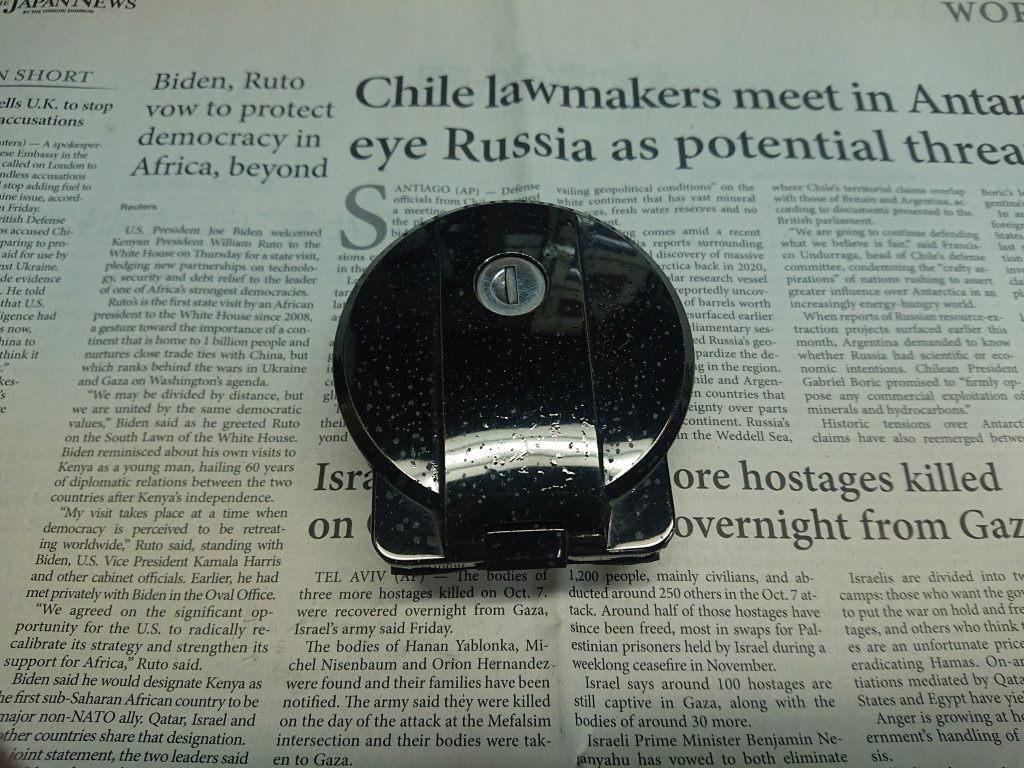

ガソリンタンクのキャップです。

幸い純正新品がまだでたので使用します。

キーシリンダーは付属してこないので

元々ついていたものを移植します。

これがついていたタンクキャップ。

程度の良いものでも乗っていないと大体こうなります。

裏返して分解。

めちゃくちゃ程度がいいですね。

さらに分解します。

キーシリンダーが抜けました。

清掃してから新品のタンクキャップに移植。

タンクキャップの完成。

オーリングを交換してタンクに取り付けます。

写真中央の穴はガソリンタンクの圧抜きです。

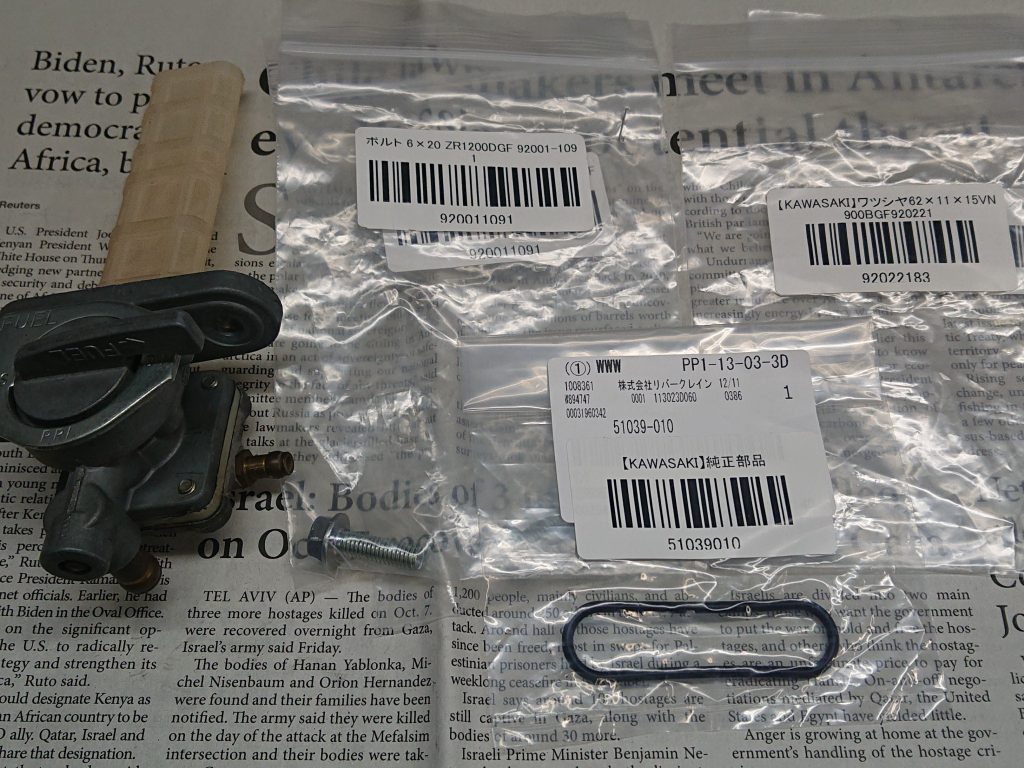

続いて燃料コックを整備します。

分解してガスケットなどを交換します。

ダイヤフラムは再使用です。

燃料コックを組みつけたらタンク取り付け部の

オーリングとボルトとガスケットを交換して

タンクに取り付けます。

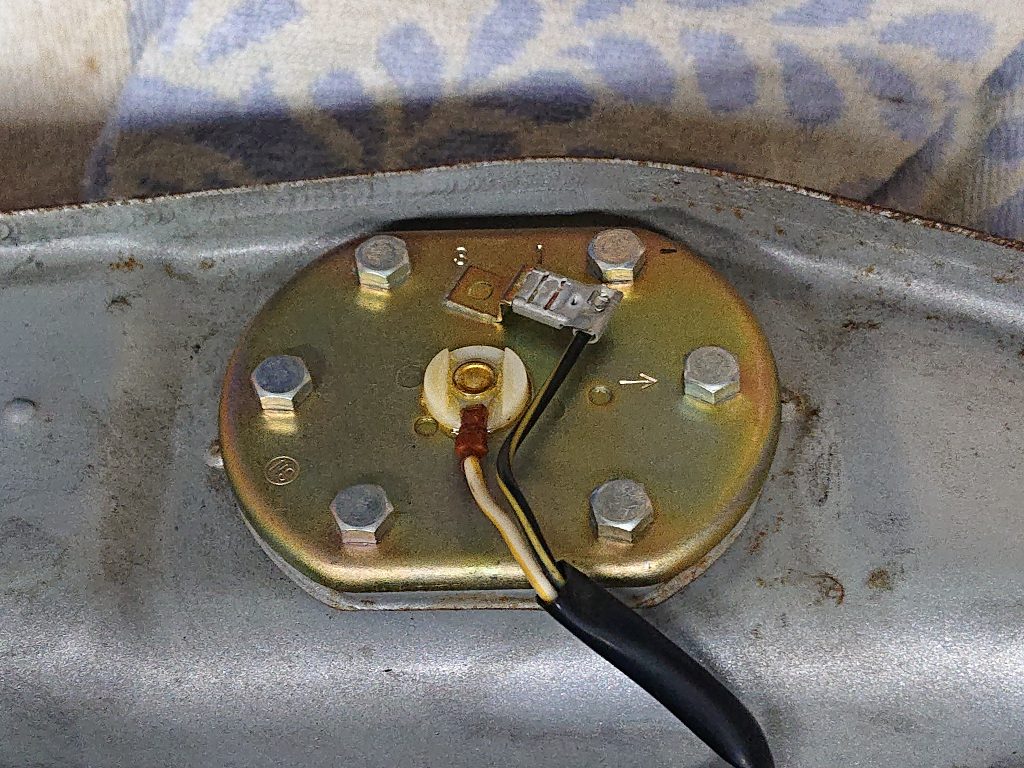

ガソリンタンク裏側のガソリンのレベルゲージ。

今回は程度が良くパッキン交換の必要なし。

純正マフラーのサイレンサーです。

ブラスト後に下塗りが終わったところ。

マフラー中央部のカバーとクランプも同様に。

この後黒クローム調に仕上げます。

仕上げまで終わったところ。

トップブリッジの右側クランプ部、

この車両はハンドルが変更されているので

左右スイッチハーネスのよりどころが

ありません。

そこで考えクランプを取り付けることにしました。

サイレンサー取り付け前。

サイレンサーに清掃したエンブレムを取り付けた後、車体に組付けました。

写真を撮り忘れている部分もかなりあるので

だいぶ整備紹介を省略していますが一旦完成し、

走行テストに入ります。

200キロ弱走って問題ないと判断し

一旦オーナーさんに連絡して納品できますと

連絡を入れました。

しかしその後に問題を発見。

オイル漏れをスプロケットカバー下あたりに

発見したのです。

原因を探ってみるとセルモーター付近から

漏れています。

納品までまだ時間があったため

それまでに治せると思い、

セルを外して分解します。

するとセルモーター本体からオイルが漏れ出ています。

エンジン内のオイルがセルモーターに侵入し

セルモーターの内部を通って

外に出ているようです。

すぐにオイル漏れが発生しなかったのは

セルの内部を通ってからでてきているからですね。

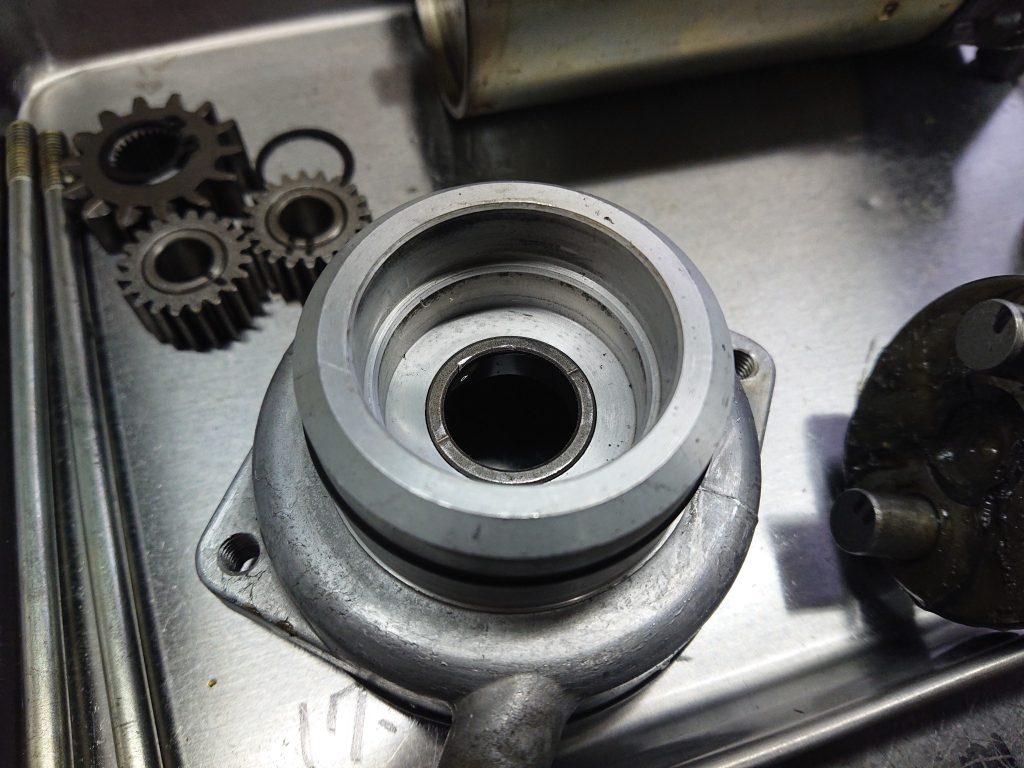

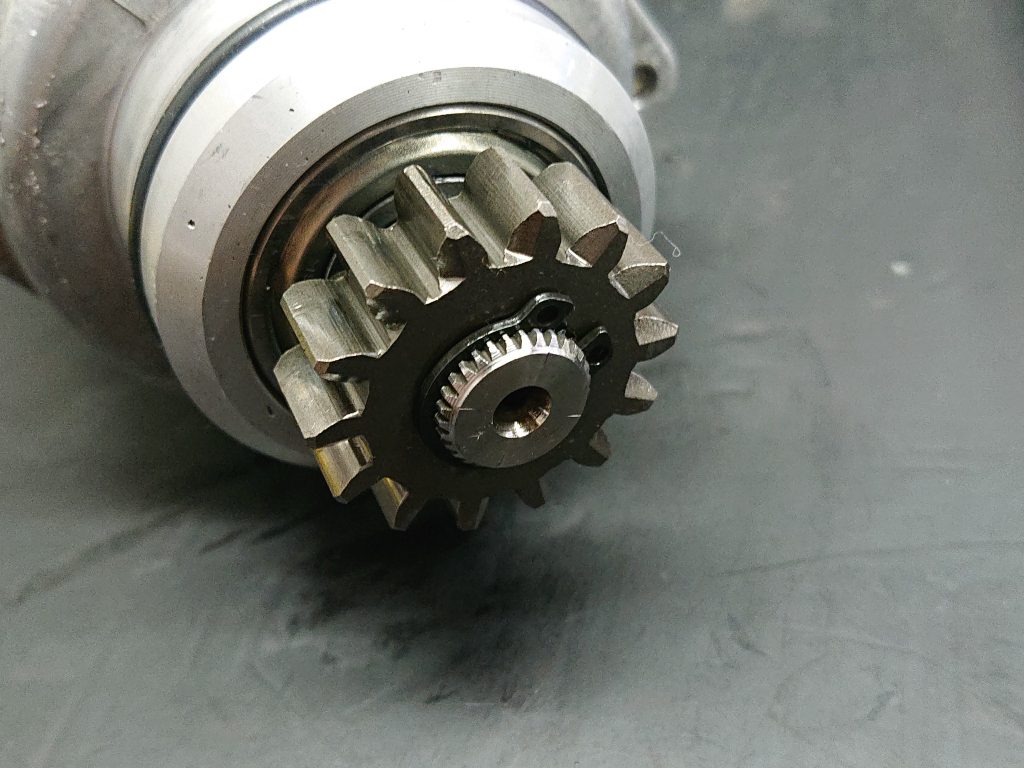

GPZ750は通常のセルモーターと構造が

違います。

先端部分にトランスミッションのような

ギヤ機構がついているのでです。

この様になっています。

そこでギヤの部分を分解しシールを交換します。

このシールは欠品ですが代替品を探し

交換しました。

ベアリングを組みつけます。

ギヤまで組みつけ終わりました。

これで治ると思い走行テストします。

ですが予想を裏切り治らず、このあたりで

納車タイミングに間に合わないと判断し

オーナーさんに連絡して、それが解決してから

納品することに変更させていただきました。

その後他の部分のシールや

組付けを換えたり、ギヤ内部のグリスを

さらに耐熱温度の高いものに換えたり

ありとあらゆることを試しました。

分解しては部品を入手して組付け、

走行テストを繰り返します。

その後3週間ほど経った時に

下した決断はセルモーターを

交換することでした。

要はシールなどではなく、

このギヤ本体のケース部分に内部と外部が

つながる巣のようなものがあり

それがつながってオイル漏れが発生して

いるのだろうという判断です。

通常それは調べたり目視で解るものですが

その位置が発見できなかったのです。

セルモーターは予備で持っていた中古のものを使うか、

純正の新品が数は少ない物のまだ売られていたため

どちらが良いかをオーナーさんに選んでいただいて

新品を使うことにしました。

この時中古品の場合オーナーさんの負担は

ゼロですが、新品の為部品代の半額をオーナさんに

追加でいただいております。感謝です。

その後新品のセルが届いて装着。

テスト後にオイル漏れが止まったことが

確認できて納品となりました。

トータルで完成から300キロほど走ったことになります。

まるで自分のバイクのようになじみ

さらにGPZ750の良さが良く解りました。

今までこのようなセルモーターからの

オイル漏れは一度もなかったのですが

一つ二つは最終テストの時に

この様な予想外のことがおきます。

いつもながら走って行うテストは大切だなと

感じています。

次回完成した写真集を紹介いたします。

コメント