この時期になると決まってブローバイガスについてと、

夏場に乗っても良いかとこの2つの質問が来るので

2022年に書いたブローバイガスについて書いた

ブログのリンク紹介と、

夏場に乗ることについて、過去に書いた

ピストンの冷却に絡めて説明した文章を

下記に再編集して載せましたのでお読み下さい。

以外と一般の整備士さんも含めて

意外と実は結構知らないこともあるのでは

ないでしょうか。

今さら聞けないでしょうけど。

今後同様にブローバイバスと夏場に乗ることに

ついてご質問があれば今回のブログを読んでと

紹介することにいたします。

同じ内容を何度も説明するのは大変なので。

文章を読むことが苦手の方が

私より年齢が下の世代に多くなっていると

思います。

と言っても、文を読み慣れた人にとっては

動画を見るより遥かに短い時間で知識を

吸収でき実は効率が良いのですけれど。

これは動画を否定するのではなく

見た方が一目瞭然というものと

文章で読んだ方がよいものと両方ある

ということを言いたいだけですが。

「夏場に乗るのはどうですか?」

と良く聞かれますが、そんなもん人間が暑くて

乗るのが嫌なほどであれば乗らないほうが良いに

決まっています。

具体的には今であれば7月から9月くらいでしょうか。

自分の都合の良いところの情報だけを使って

事実を捻じ曲げるのはやめましょう。

損をします。

私が夏場に乗るのなら

朝早く起きて早く帰ってくる乗り方をします。

具体的には九州であれば朝4時から5時くらいに出て

7時くらいには帰ってきます。

これであれば道は空いていますし、

暑いと言っても問題ないくらいです。

勘違いしてはいけないのは

主にエンジン回りの部品ですが

一度熱がある程度の域まで上がってしまうと

金属部品は歪み、またゴム部品も

一気に劣化してその後に冷えても

元の状態には戻らず、分解しての整備が

必要になるということです。

つまりエンジンフルオーバーホールをした

直後であっても傷んでしまうということですね。

特にカワサキ車のキャブレターと

エンジンをつなインシュレーターや、

カムプラグは値段は高くなっているにも

かかわらず、以前のものより耐久性が

低くなっています。

それなら、

真夏の期間は早朝のみ乗りましょうよ。

そういうことです。

わざわざ自分のバイクを壊しに乗るというのは

もったいないではないですか。

以下の文章は過去のブログを再編集したものになります。

旧車が設計された当時と今は

暑さの厳しさがまるで違います。

こんなに暑い時に走る前提で古いバイクは

エンジンも車体も設計されていないのです。

昔は夏でもエアコンなしでも過ごせていましたが

今は暑すぎます。私なら走りません。

ですので私の答えは、乗れないことはないが

エンジンには良くないと説明します。

もしそれでも乗りたいなら朝早く乗る、ですね。

その時はトラブルなく走れても、

部品が熱で傷み、ダメージは残りますから

後々オイル漏れが発生したり問題が出てきます。

私たちがバイクを一般使いする時は、

レースで使用する時と違い、

一度エンジンを組むとしょっちゅう分解して

内部を確認するわけにはいきません。

一番熱にさらされるのは

燃焼室回りとピストンになります。

ピストンは直接高温にさらされるのですが、

燃焼室内でプラグに火が飛んで一番高温に

なる時に、ピストンを押し下げる力も

最大になります。

強度が一番必要なタイミングで高温により

弱くなってしまうのです。

ところがピストンは内部にあるもので、

外気で直接冷やすわけにはいかない。

暑い時期に全く熱が逃げていかなければ壊れたり、

そうでなくても傷んでしまいます。

特に熱くなっているのはピストンの上部で、

上から2番目のピストンリングぐらいまででは

ないかと思います。

そこの部分を冷やしたい。

ヘッドも、シリンダーも外から見える部分は

空気で直接冷やされます。

と言ってもただの空気ですから、空冷車は

水冷車に比べれば夏場は格段に厳しい条件です。

もっと涼しい時に設計されたエンジンなのですから。

ではピストンの熱はどうやって他に伝わり

冷えているのか。

それは主に以下の3つです。

●エンジンオイルでの冷却。

●吸入される混合気、つまりキャブレター側から

入ってきた空気と燃料が混ざったものによる冷却。

これも結構大きいです。

●そしてピストン→ピストンリングから

シリンダーライナーに伝わることでの冷却。

どれもこの文を読んでいるだけでは

水冷式のエンジンと違い、劇的に温度を

下げることにはつながらそうですがこれだけです。

まずはエンジンオイルについて。

残念ながらカワサキZ系などの古い

空冷エンジン車の場合、

エンジンオイルで冷やすための特別な機構は

ついていません。

つまりピストンに空洞があり、そこに向けて

オイルが吹きこまれピストンが冷やされる、

あるいはピストンの裏にオイルが吹きつけられる

などの特別な構造にはなっていないのです。

これらの機構があればピストンの上部の部分を

オイルで直接冷やすことに効果があります。

が、残念ながらそういう物はついていません。

つまりエンジン内を飛んでいるオイルの粒子や

直接オイルでガンガン冷えるわけではありません。

また夏場の空冷車のエンジンオイルの油温も高く

なってしまっています。

そうはいっても、せめてオイルの温度がいくらかでも

下がるように努力はしなければなりません。

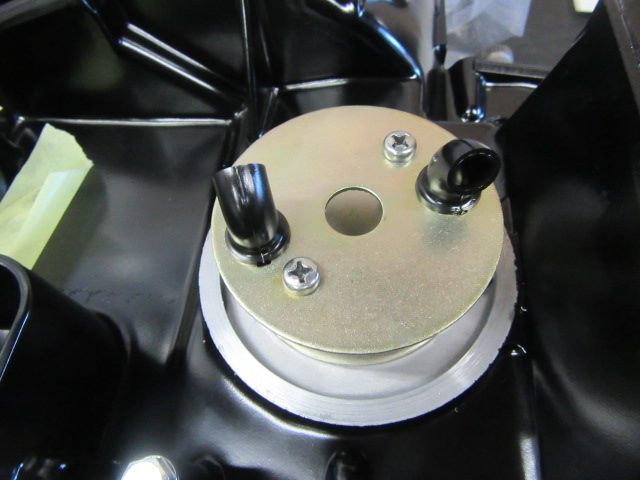

当社でも排気量の大きいエンジンには

オーバーホール時、使用する条件により

段数を変えたりしながらオイルクーラーを

装着するのはそのためです。

またカワサキZ系、ローソンなどのJ系は油温が

100度をこえたあたりからアイドリング時に

警告灯が点灯するようにしてあります。

もちろん冬場の冷えすぎも良くないのも

書いておきます。

次に吸入される混合気。

これには吸入される吸気(低温)と

ピストン(高温)の温度に差がありますから、

吸気が入ってくることにより冷えるのが一つ。

夏になれば吸気温がとても高くなるので

ここでもピストンはさらに冷えにくいことに

なります。

さらに渋滞にはまれば夏に風通しの悪い部屋に

いるようなもので地獄です。

自分が暑い日に部屋の中で窓を閉め切った状態で

エアコンなし。どうですか、まさに地獄。

真夏の渋滞にはまるような使い方は避けた方が

良いというのは、エンジン外側だけでなく

吸気される空気の温度が高くなることにより

エンジン中も冷やせなくなるからです。

もし夏場にすり抜けが苦手な水冷エンジン車に

乗っている友人と共に渋滞にはまったら、

私は遠慮なく友人を置き去りにしてとっとと

見捨てます。(笑)

自分のバイクの方が大事。

今ははぐれても連絡は簡単に付きますから。

さらに吸気される混合気関連でもう一つあります。

それは吸気する混合気内に含まれる

ガソリンが気化する時にピストンから

熱を奪うことによる冷却です。

キャブレター内を通過する空気により

ガソリンが吸いだされる時、その場で

ガソリンが完全に気化されるわけではありません。

その気化されないガソリンがしずくとなり

ピストンにかかってそれが高温により気化する。

その時にピストン上部の熱を奪って冷却する

ことにつながります。

昔の改造車のターボエンジンで、

ピストンを冷やすのに多めのガソリンを

吹くなんてことを聞いたことがないでしょうか。

それです。

ですが、燃焼のために必要な混合気を得る

以上に濃いめのキャブセッティングを

するわけにはいきません。

調子が悪くなってしまいます。

ですから結果的に走るために必要な

セッティングを施し、その過程の中で

自然にピストンの冷却につながっている

部分があるということです。

そこで純正のキャブレター。

基本純正のキャブレターは思うように

微調整、セッティングができるような

構造になっていません。

純正のキャブレターはノーマルのマフラー、

ノーマルのエンジン、ノーマルの点火系で、

しかもそれがへたっていない好調の時に

合わせた部品です。

エンジン内部が消耗したりしてコンディションが

悪く、下がってくればもちろんですし、

エンジン内外の部品が変わってくれば

それに合わせてキャブレターのセッティングを

した方が良いに決まっています。

調子が悪くなると

ほとんどキャブセッティングは

濃い方にずれてくるのですが、

逆に薄すぎてもピストンの冷却を

妨げることにつながります。

要は調整できるキャブレターで、

エンジンの仕様、条件に合わせて

調整し使用する方がピストンの

冷却含め、全ての面で良いのです。

ですので、

当社の場合エンジンオーバーホールと

キャブセッティングできるキャブレターの

使用がセットでないと作業を引き受けない

ことにしているわけです。

飾っておくなら純正キャブでもよいですが、

古いバイクを気持ちよく、長く調子よく

走らせるにはどちらが良いか解って

もらえると思います。

ただ、バイクを趣味で所有するのなら、

どちらかが正解という事ではありません。

自分に考えに合った店を選べば

良いだけのことで、

当社のような考え方の店に純正キャブの

取り付けは頼まず、

逆に純正キャブを取り付ける前提の店に、

社外品のキャブ取り付けを無理に依頼しないのが

得意分野を生かす正しい方法です。

何でもやりたくないからダメと言っている

わけではなく、

それぞれの店にそれぞれのやり方、

主義主張があるわけです。

逆に言えば何の芯もないところは

結果も当然あいまいなものになる。

つまりまともには走らない。

当社ではここに書いてあるようなことも含め

考えがあっての作業なわけです。

そして3つ目、

ピストンリングからシリンダーライナーに

伝わることでの冷却ですが、

これにはピストンリングの厚さが関係してきます。

厚さとはリングの上下を測った寸法で、

本来は厚さとは呼ばないのですが

話しが解りにくくなるので

今回は厚さと書きます。

このピストンリングの厚みを減らせば

フリクションが減り、フラッタリングという

エンジンにとって良くない現象も減らせ

メリットがあるのですが、

逆にこの厚みが薄くなると特に冷やしたい

ピストン上部の熱をピストンリングから

シリンダーライナーに伝える量が減り、

冷えにくくなってしまいます。

ですからピストンリングもやたらに薄ければ

良いということにはなりません。

ちなみに純正のZ2ピストンのトップリング

(一番上のリング)は厚さが1.5mmと厚く、

JB製鍛造ピストンでは1.0mmとなっています。

純正ピストンと社外ピストンではコストも

含め製作意図が違うからですね。

だいたい社外ピストンでは1.0mmぐらいから

1.2mmぐらいが一般的だと思います。

ここまででピストンの冷却については

終わりなのですが、ピストンリングについては

まだ続きがあります。

先ほど少し出てきたフラッタリングという

現象です。

ピストンリングは通常ピストン溝の上か下に

押しつけられることにより燃焼室内のガスを

シールしています。

フラッタリングとは上か下にリングが

押し付けられておらず、

中に浮いたような形になり、結果として

燃焼室内のガスをシールしきれていない

状態のことを言います。

私たちが一般道で運転する際は圧縮圧力の

低い時にこの現象が起こるとされています。

ですが運転に支障がでる、それを感じることは

ないかと思います。

私も運転中にこれがフラッタリングだと

思ったことは(気付いたことは)ありません。

一般道で走っている場合、高回転域を使うのは

短い時間でそれほど多くありませんが、

高回転時にアクセルをあまり開けていない

一定の開度の時に燃焼室内の圧縮圧力が下がるため

起きている可能性があります。

この現象が起きるとブローバイガスが一気に

増え出力が落ちると言われています。

また未燃焼のガソリン分がオイルに混ざり、

オイルを希釈することが解っています。

オイルの減るのも早めになるかもしれません。

ですから普段から高回転を良く使う方は

知らないうちにフラッタリングがおきている

可能性がありますから、早めのサイクルで

オイル交換をした方が良いと思います。

ではこのフラッタリングを減らすには

どうしたらよいか。

それはピストンリングを薄くして、

リングを軽くすることです。

JB製ピストンは1mmです。その点でも

純正ピストンより優秀です。ですが薄すぎず

熱の伝わりも良い。

では知らないうちに起こっているとしても

そのフラッタリングが起きた時の、

ガスのシール抜けを減らすには

どうしたらいいか。

それにはピストンリングの本数を一般的な

3本のままとし、2本に減らしたりはしない、

当たり前の方法がとられます。

ターボエンジンではない、自然吸気エンジンでは

ピストンリングを2本にすると良いなどという話も

あります。

2本にすればフリクションも減りますし、

いい面もあります。

ですが私たちが乗るバイクはレース用では

ないので、トップリングにフラッタリングが

起きてもセカンドリングがシール性を保って

くれるように、さらにピストン上部の冷却にも

有利になりますから、3本リングが良いと思います。

ピストンリングの形状も、私がこの仕事を

始めた時の物と、今の物は変化しています。

最近の物の方が、よりフリクションが少ない

方向に変わっているのではないかと感じます。

リングの合口の隙間も以前の物より

大きくなりました。

エンジンを組み付け、バルブクリアランスを

調整する時に何度もクランクシャフトを

手で回すのですが、これだけでもはっきりと

違いが解るほどです。

ただリングだけでなくピストンの形状も

変わっており、おそらくそれと合わせて、

ガスのシール性を保持しつつ、

フリクションが少なくなる物を目指したのでは

ないかと考えます。

ピストンを設計したメーカーの方と直接

話したわけではないので、推測ですが。

JB製ピストンのリングで、

上から、

トップリング、セカンドリング、

オイルリングとなりますが、

このトップリングと、セカンドリングの間に

溝があります。

以前のピストンにはなかったのですが、

ここにガスを溜めこみ、シールの効果を

あげているのではと推測します。

補足としてピストンのピンについて。

この部品も大きな力がかかり、なおかつ

軽くしたい部品です。

ピンの太さはカワサキZ系が17mm、

Z1100Rなどの空冷最終に近いモデルや

スズキカタナ1100などは太さが

18mmになっており、強度アップ

されています。

なお17mmのままで問題になったことは

ありません。

今回書いた機能が発揮されるには

ピストンに強度が必要で、全てそれが

前提の話です。

燃焼室内でプラグによって混合気に火をつけ、

混合気が燃える。

この時にピストンは上死点の速度ゼロから

一気に加速しまた下死点で速度ゼロになる。

クランクシャフトにも相当負担がかかりますが

ピストンの負荷も相当なものです。

強度が低くピストンの負担が大きい時に

簡単にその力に負け、大きく変形していたら

どうでしょうか。

ピストンとシリンダーのクリアランスは

一定にならず、ピストンリングのシール性を

保つことも、ピストン上部の熱をライナーに

逃がすこともできなくなってしまいます。

ピストンが厳しい条件の中、できるだけ

その形のままでいてくれること、

クリアランスもきちんと保ってくれることが

とても重要なのです。

エンジンオイルだ、カムは何を使うなど

言う前に順序として何が大切なのか。

もし予算に余裕があるのなら、

良いピストンを使い正しくボーリング作業

する方がよい、ということが言えます。

ただ近年、ピストンの金額も車種によって

かなり上がってきました。

いくらかかっても良いという人は

ごくまれなことだと思います。

バイクはエンジンだけ良くても

まともに走りません。

その予算をどのように使うかは

任された整備士次第。

誰に頼むかはよく考えた方がよい。

誰でもできることではありません。

そして良いエンジンを手に入れれば、

クソ暑い時に乗ったり、渋滞にはまったり

余計なことをしないことには気を使い、

良いコンデションを楽しんでください。

コメント