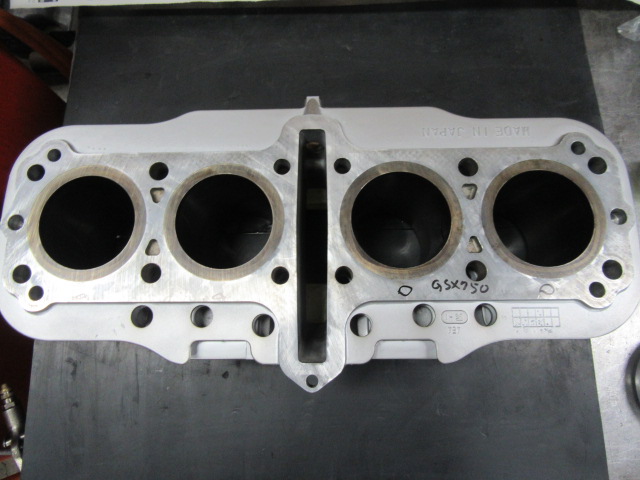

間が空きましたが販売車両GSX750Eの

整備レストア模様1の続きになります。

3回ぐらいで終わると思っていましたが

端折ってもそれより長くなりそうです。

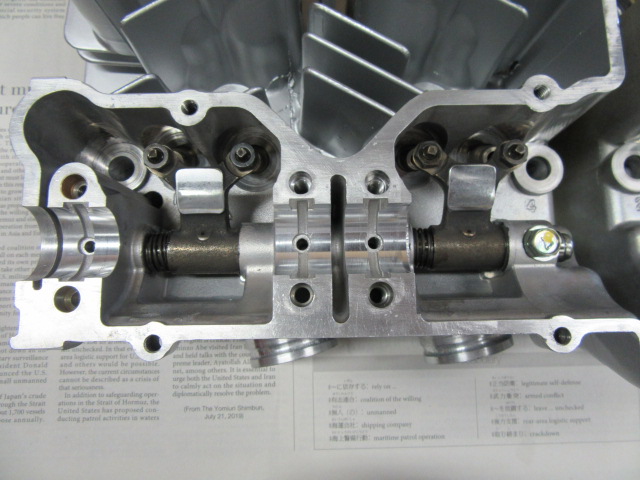

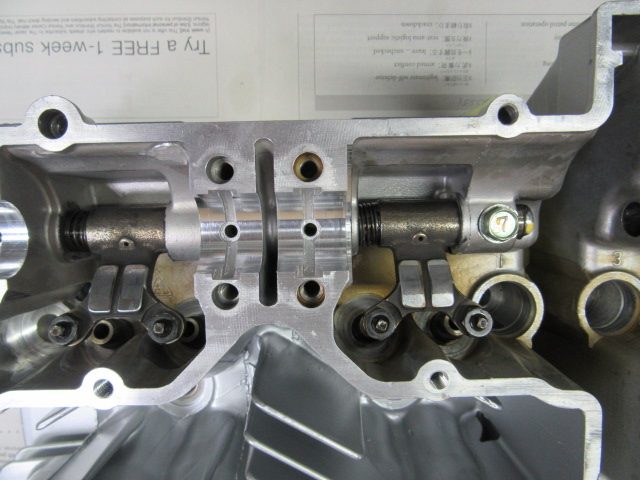

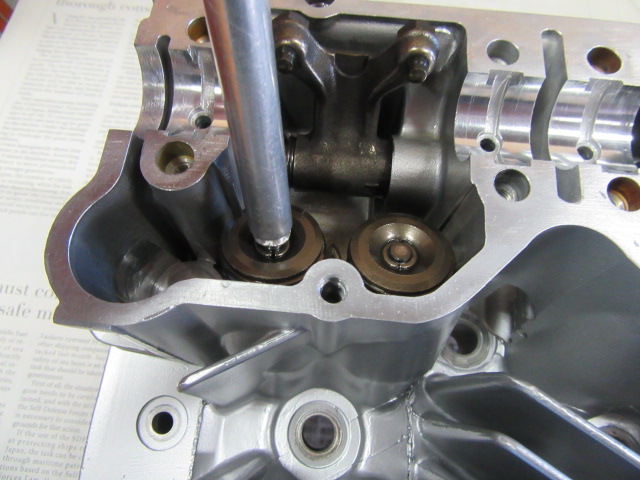

今回はまずヘッドを組み立てます。

修正面研済みです。

当社では段取り良く準備できている時には

ヘッドを先に組んでおくようにしています。

これからロッカーアームなどを組みつけますが、

その際に修正面に傷がつかないように

マスキングテープで養生しておきます。

マイナス0.13と書いてあるのは修正面研時に

削った数値です。

ロッカーアームのIN側です。

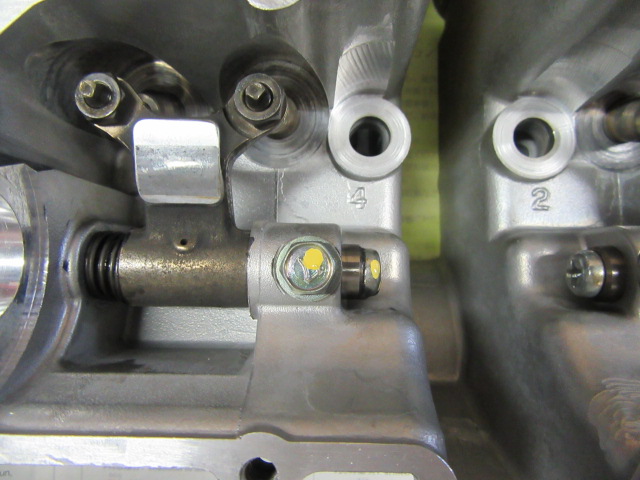

シャフト先端にはオイル止めのネジが使用されています。

増し締めしてチェックを入れておきます。

この様に組付けます。

シャフトなど摺動部にはグリスを塗っておきます。

ロッカーアームも状態が良いですね。

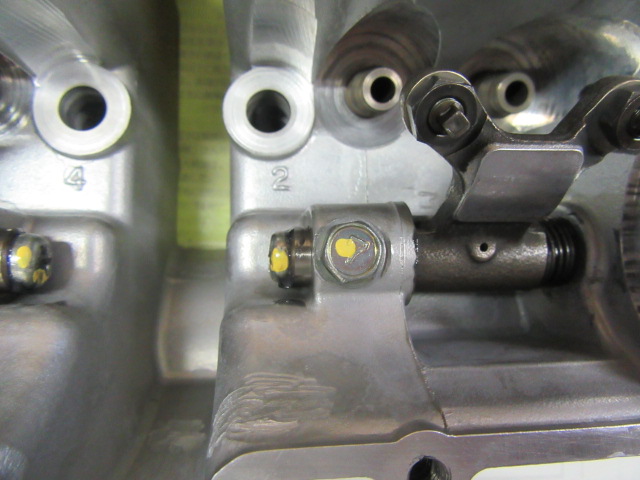

シャフト位置決めのボルトも締め付けた後に

チェックを入れておきます。

反対側も同様に。

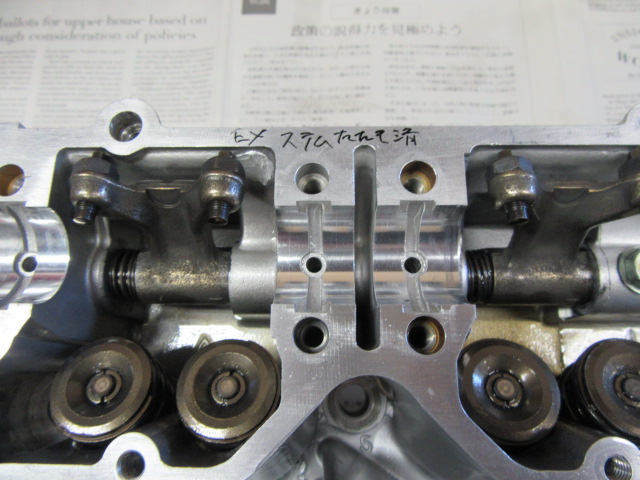

続いてEX側。ロッカーアームの形状がIN側とは

異なるものが使用されています。

これらの部品は傷んでいても

交換できる部品がないため

珍しい車種のバイクをレストアや

オーバーホールする時には、

ことさら程度の良いものをベース車両にし、

欠品部品が交換しなくても良いように

しておく必要があります。

そうなると分解した状態

(中身を見た状態)

で買えるわけではありませんから

ベース車両が良い状態かどうかが解る

目が必要になります。

このGSX750Eは

2バルブから4バルブヘッドになった一発目ぐらい

のものですから、今では見られない造りになっています。

この後のモデルはIN側と同形状になっていますから

真ん中の溝は必要なかった、

むしろない方がよいということですね。

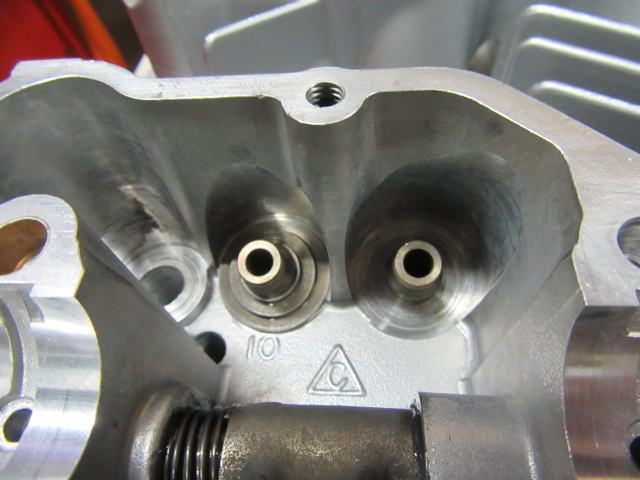

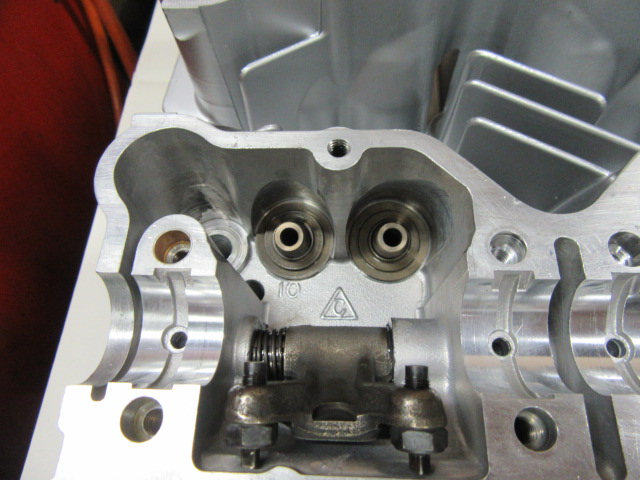

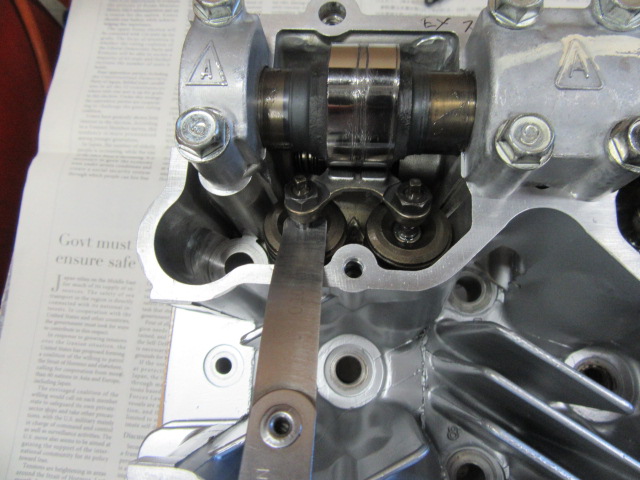

ロッカーアームアームの組みつけが終わったので

ヘッドにバルブスプリングシートを組みつけます。

写真のようにインナーとアウターが一体物に

なっています。

あらかじめ上下にオイルを塗っておきます。

左側がバルブスプリングシート組みつけ後。

右側はこれから。

両方に組付けました。

この要領で16本組付け、

組付け忘れがないか確認できるように

全て写真に撮って記録を残しておきます。

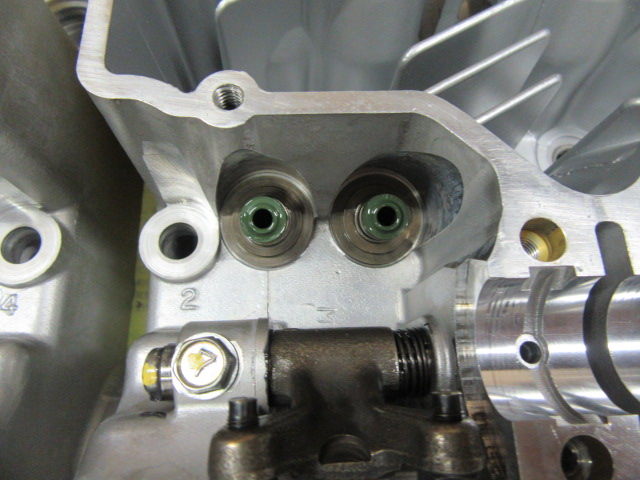

バルブステムシールです。

緑色の部品がバルブステムシールです。

この様に組付けます。

特に難しい作業ではないのですが

他店で行われた2バルブエンジンの作業で

このシールがちぎれていたりしたものを

何回も見たことがあります。

組付け時にガンガン工具でたたくからですね。

要はそれだけレベルの低い作業しか

できない整備屋がいるということです。

これも16本全て写真には残しておきます。

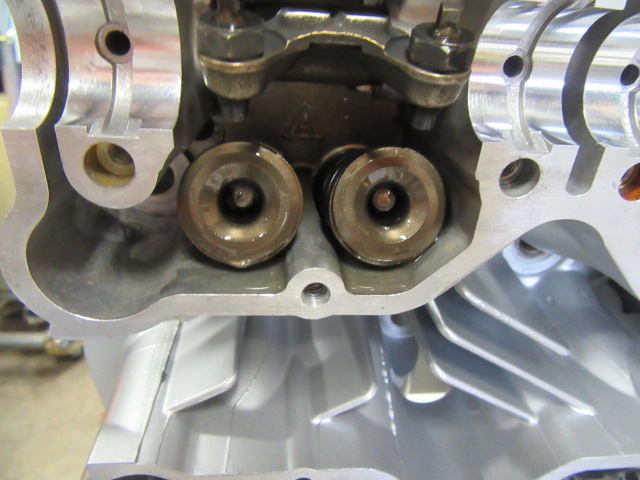

カーボン落とし、バルブシートカット

すり合わせ、洗浄まで終わったバルブです。

新品の様に綺麗です。

バルブスプリングと、リテーナーです。

今回はバルブスプリングは再使用です。

オイルを必要な分だけ塗って組付けます。

大量に塗る必要はありません。

バルブスプリングは不等ピッチのものが

すでに使われていますが

上下があるので間違わないように組みます。

密がヘッド側。

8本ずつまとめて作業していきます。

ピンぼけですがコッターです。

これも一つ一つオイルを塗って組付けます。

コッターを写真のように正しく

組付けます。雑に組んでいるとすぐに解ります。

バルブ組みつけ後。

とても綺麗ですね。

もちろん値段によりここまでするものを

必要な分だけするものがありますが、

どれもきちんとした結果が出ます。

カムシャフト。

カムスプロケットを一旦外して

ネジ山を脱脂します。

脱脂したボルトに高強度のネジロックを

塗って組付けます。

規定トルクで締め付けました。

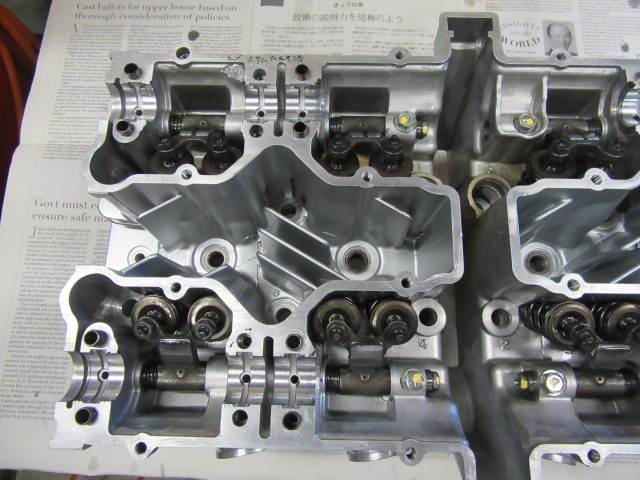

バルブ回りの組みつけが終わったので

バルブステムエンドを叩いて

コッター位置を落ち着かせます。

作業済みであることを書いておきます。

いつもの工程ですが、

ヘッド単体で仮のバルブクリアランス測定、

調整をしておきます。

この時点で問題を見つけても修正がしやすいですし

後に正規のバルブクリアランス測定をする時に

作業時間が短くできますので。

本組みする時はカムチェーンでカムが下向きに

引っ張られるためクリアランスが少し狭く

なりますからやや広めに仮調整しておきます。

16本の仮調整が終わりました。

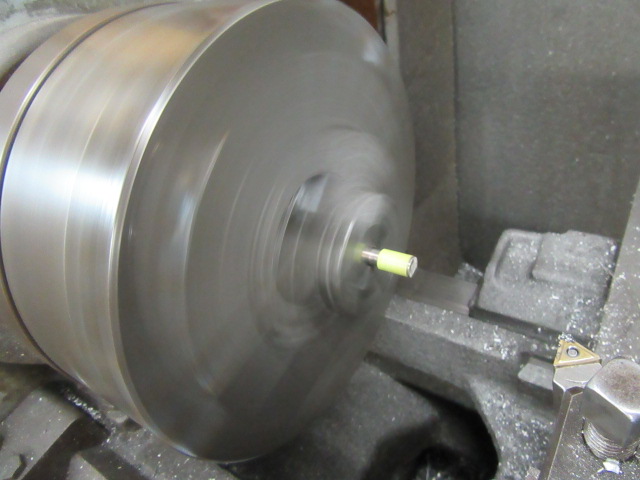

シリンダーのスタッドボルトです。

750Eのスタッドボルトは一部欠品なので

カタナ用を加工して使用することにしました。

マスキングテープよりはみ出ている分が

長すぎるので、旋盤で削って適切な

長さにします。

加工中。

加工後。

まだ使用するのは先ですが

ヘッドナットの雌ネジを清掃しておきます。

スタッドボルトは数本オイル止めが

純正部品では塗られていますが

一旦落とし、別のものを塗って組付けます。

全て落とし終わりました。

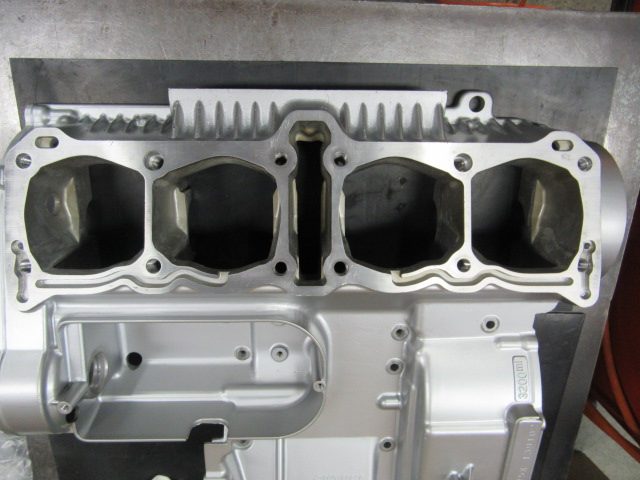

シリンダー取り付け面は清掃して

スタッドボルト雌ネジ部も清掃脱脂してあります。

ケースにスタッドボルトを組みつけます。

この後12本全て組みつけていますが

写真を撮り忘れました。

この作業は結構時間がかかりますし疲れます。

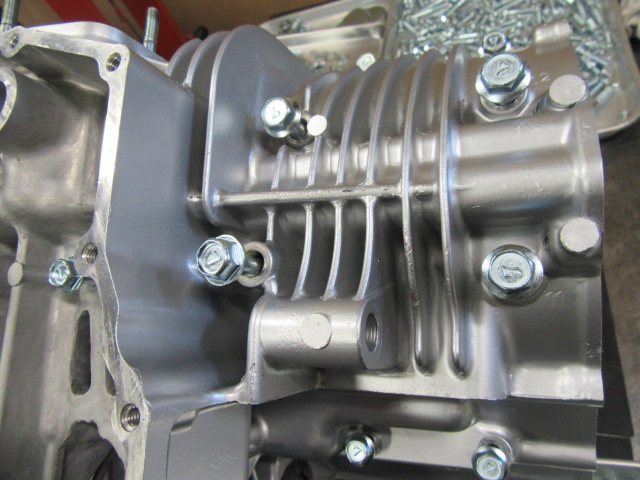

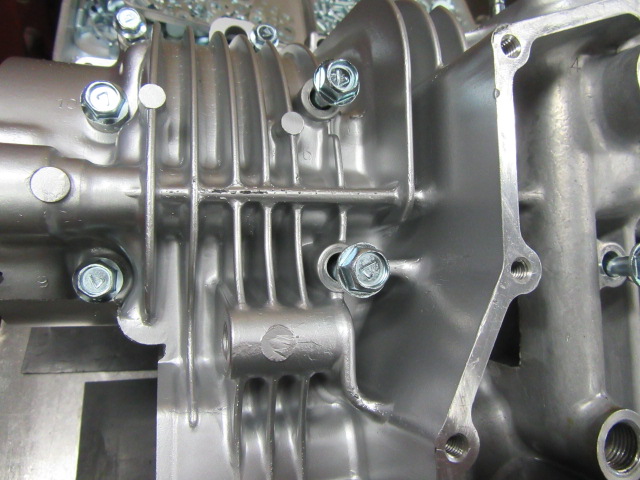

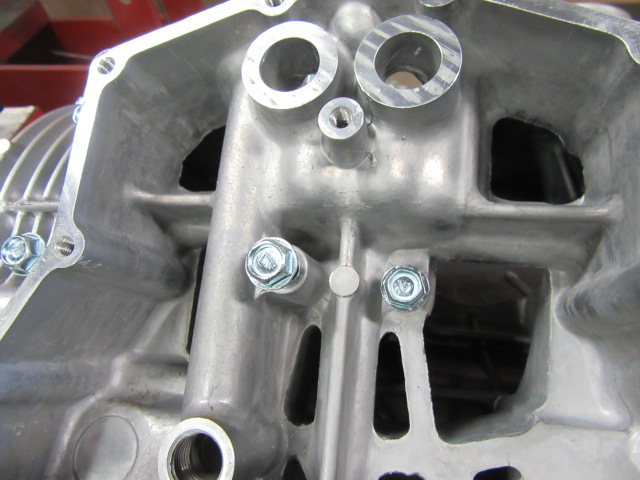

クランクケース内の部品を組みつける前に

あらかじめクランクケース締め付けボルトが

すべてそろっているか仮組して確認します。

ボルトは再メッキしてあります。

全てのクランクケース回りのボルトが

問題ないことが確認できました。

これはシリンダーと、クランクケースの

間に入れるオイル通路部品です。

この小さいオーリングを使用します。

オーリングを組んだところ

先程の部品はクランクケースの

スタッドボルト部に組付け。

スズキ車に多いですね。

クランクケースにノックピンを入れて

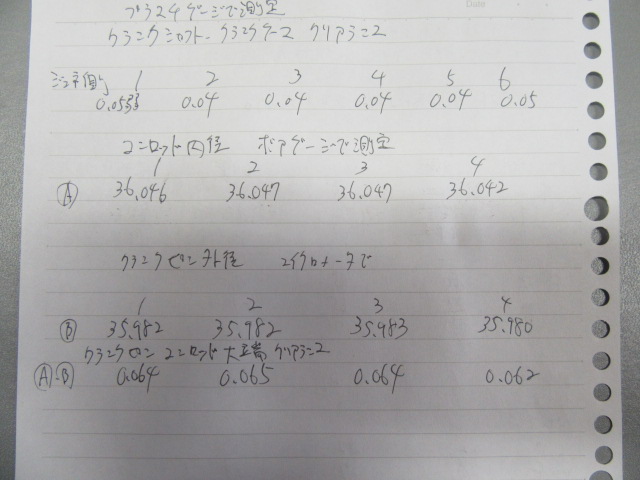

クランクとメタルのクリアランスを

今回はプラスチゲージで測定します。

クランクシャフト上にプラスチゲージをのせ、

クランクケースを規定トルクで締め付けて

そのつぶれ具合でクランクケースを確認します。

ご覧の様に問題なし。

全ての箇所で測定し記録を残しておきます。

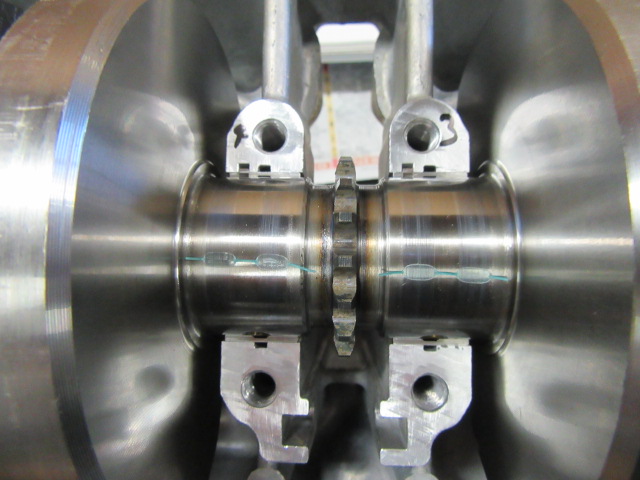

続いてコンロッドとクランクピンの

測定をします。

コンロッド側は測定中に回ってしまって

測定しにくいので今回はボアゲージで測定。

クランクピン側はマイクロメーターで測ります。

測定した数値はこちら。

コンロッドをクランクシャフトに

規定トルクで組付けました。

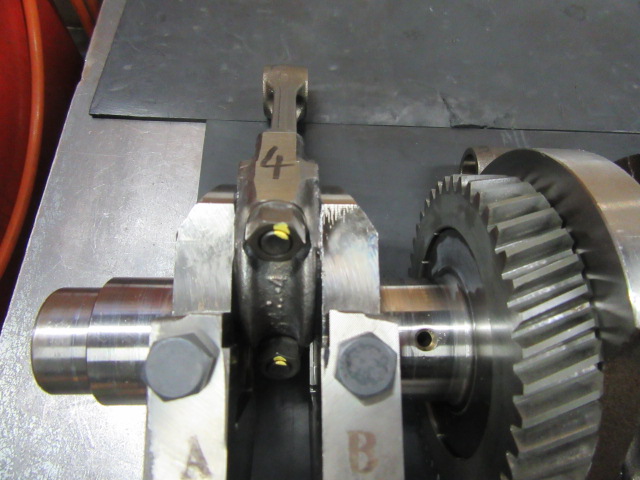

このGSX750Eのクランクは構造が

とても変わっており、

4番のみウエイト部がボルトで

取り付けられています。

コンロッドボルトは部品が出る場合は

交換しますが、欠品の場合は再使用します。

今回は再使用です。

続いてミッションの整備です。

一つ一つ写真は撮ってありますが

とても枚数が多いため要点だけ紹介します。

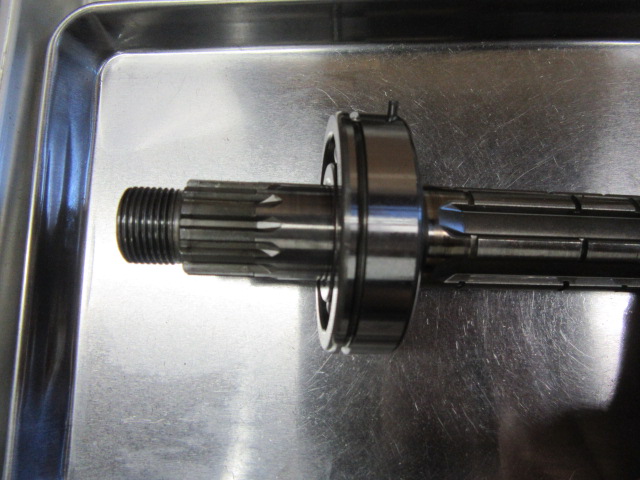

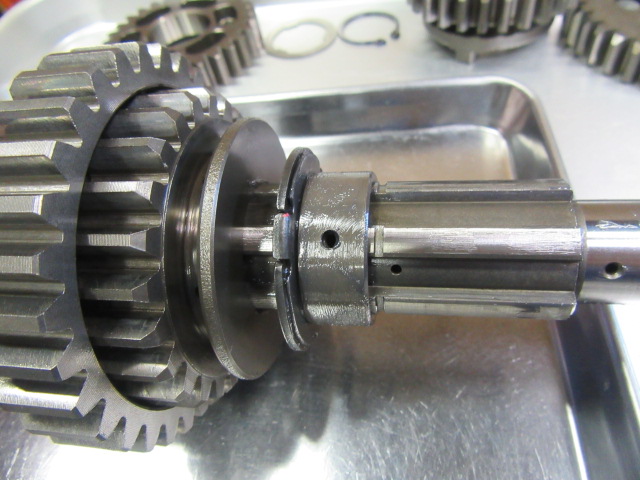

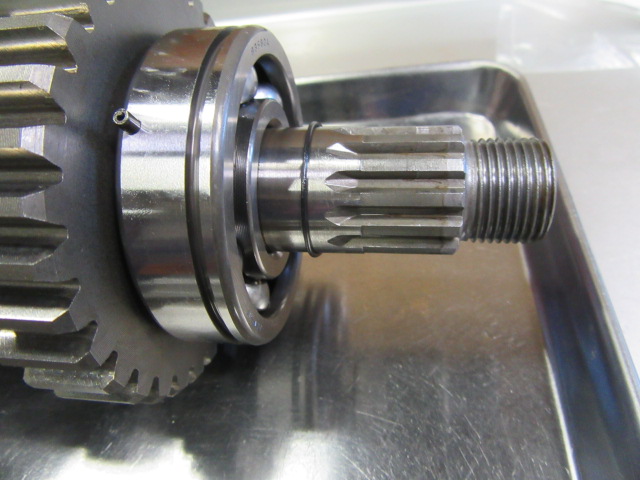

こちらはアウトプット側に

(フロントスプロケット側)なります。

全てばらして、一つ一つ洗浄し

問題がないか確認済みです。

古いバイクのミッションは悪ければ

代わりの部品がないことが多く

程度の良い車両を手に入れなければならない

典型的な箇所です。

今回はピストンがノーマルなので

消耗品の交換のみで特にミッションの

加工はしておりません。

(後にピストンを換えた時にはミッションの

加工をしてあります)

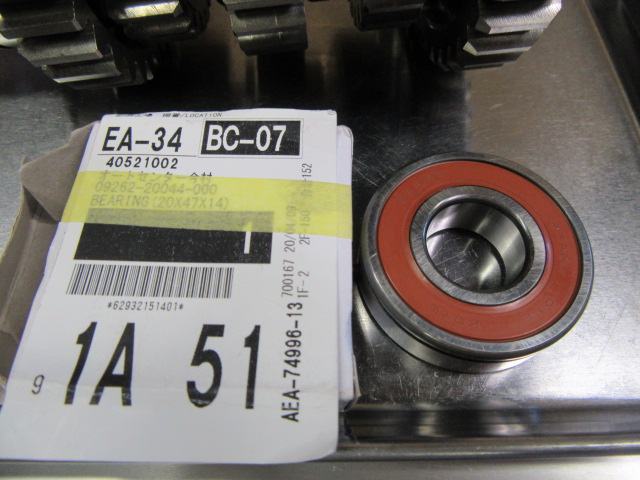

ボールベアリング、サークリップ

オーリングなど交換します。

必要な部品はすべてそろえてあります。

メーカーによっては特殊なものもありますから

出来るだけ欠品が少ないうちに整備をして

足りないところを他で探して何とかする方が

良いですね。

ミッション系は一度オーバーホールすれば

かなり持ちますから、

長く乗りたい車種見つけたなら

なるべく最初に整備しておく方が良いですね。

ミッションは過去に分解されたものだと、

よく組み間違いがあります。

このミッションはそのようなことは

ありませんでした。

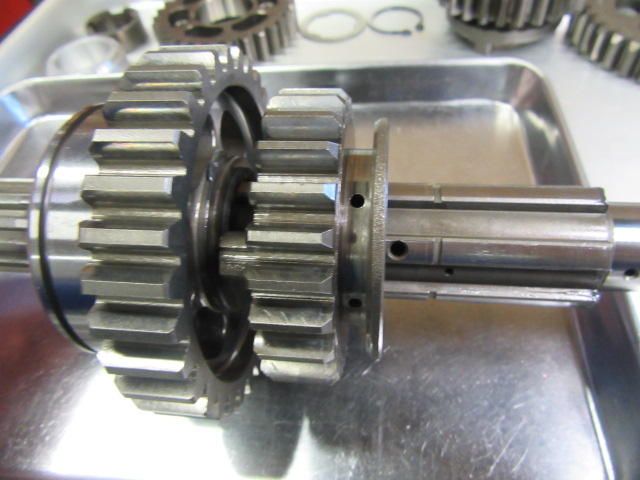

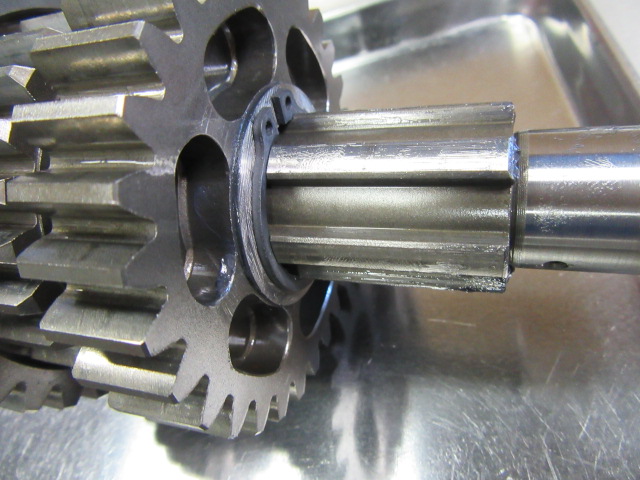

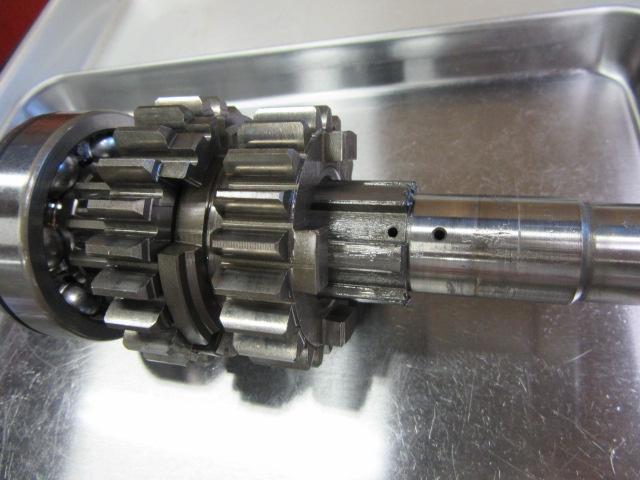

組み間違いが多いのはこの部分。

オイルが流れるようにオイル通路が

開けられていますが

これがずれて組まれていることが

今までに何台もありました。

潤滑が厳しいところなら焼き付いて

しまいますよね。

なぜこんなことが起きるかと言えば

普段エンジンのオーバーホールなどの

作業をした経験がない素人が

作業しているからですね。

間違えようのないところですから。

当社でエンジン作業する時には

この様に詳しく、特に要所は記録を残してあります。

要所と言えばサークリップや

ワッシャが向きも考えつつきちんと

組まれているかということもそうで、

この様に状態が解る記録を残してあります。

このドッグ部の写真からもこのミッションの

程度が良いことが解りますね。

全く消耗していません。

当社が程度の良い車両をベースにすると

何度も言っている理由が

解っていただけるでしょうか。

端まで組み終わりました。

こちらは同じアウトプットシャフトの

反対側。

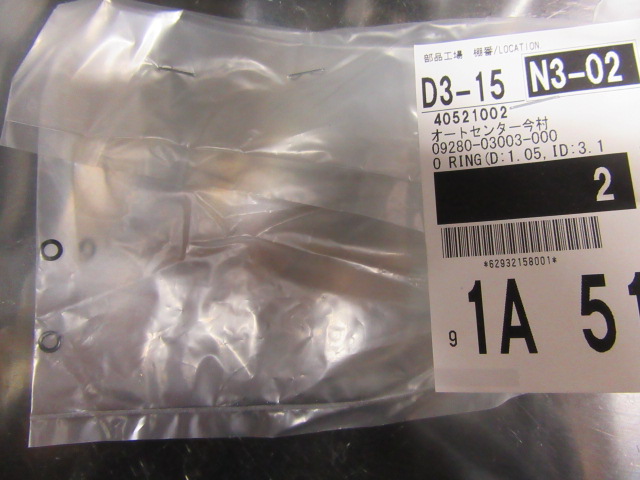

この軸の部分に細いオーリングが入る

仕組みになっています。

このオーリングです。

この様にボールベアリングのそばに

入れられます。

これにより軸からつたって

エンジンオイルが外に出ないようになっています。

このオーリングがなく、カラーが圧入に

なっている車種もあります。

カラーを入れてアウトプット側完成。

カラーも摩耗していません。

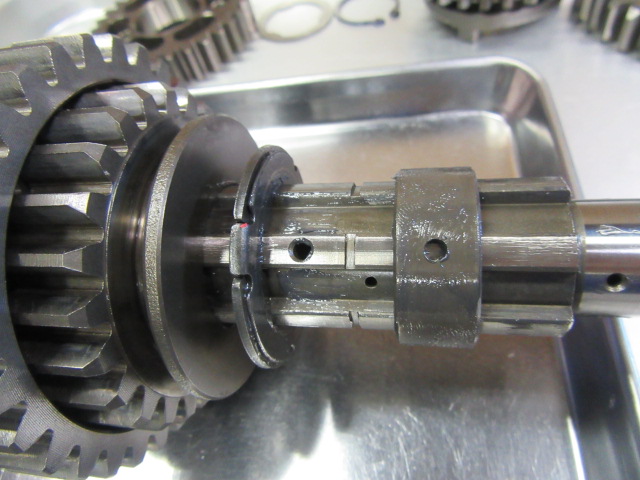

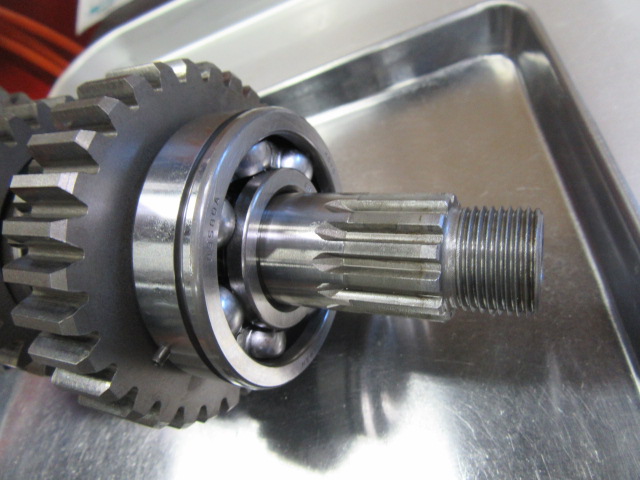

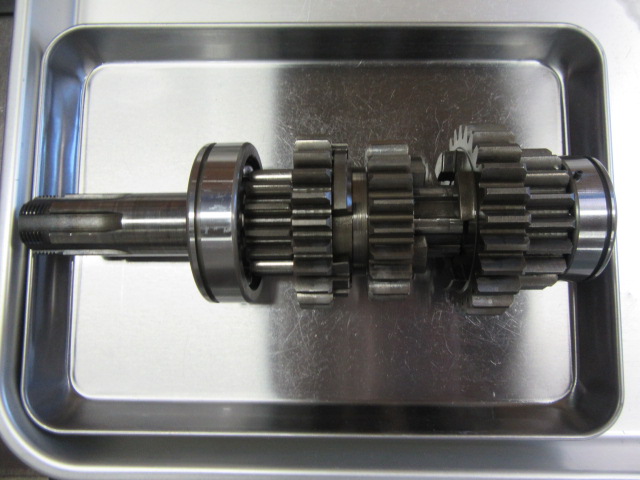

これからもう片方のインプット側の

ミッションをばらします。

ボールベアリングを外して、

この部分の寸法を測定します。

カタナを含めスズキ車は写真一番右側の

ギヤが圧入となっており

ここの寸法が何ミリと指定されています。

長すぎてもダメですし、短すぎても

ミッションの動きが渋くなったり

焼き付きの可能性もあります。

大体0.1mmぐらいの幅で指定されているので

サービスマニュアルなどにも書かれていますが

分解時にどれぐらいになっているか

実測定しておきます。

この圧入するギヤは何度かまでは

抜き差ししても良いが

それ以上は交換とされていますから

やみくもに分解することは出来ません。

この様にインプット側のシャフトも全部バラして

整備します。

アウトプット側と同様に

各部に気を付け、間違いがないように

組付けます。

ドッグ部が良く解る写真ですが

全く消耗していないことが解ります。

これが圧入になるギヤです。

ここには高強度タイプのネジロックを

塗ってから圧入します。

指定の寸法に圧入が終わりました。

インプット側のシャフトの整備が終わり

ミッションの整備が終わりました。

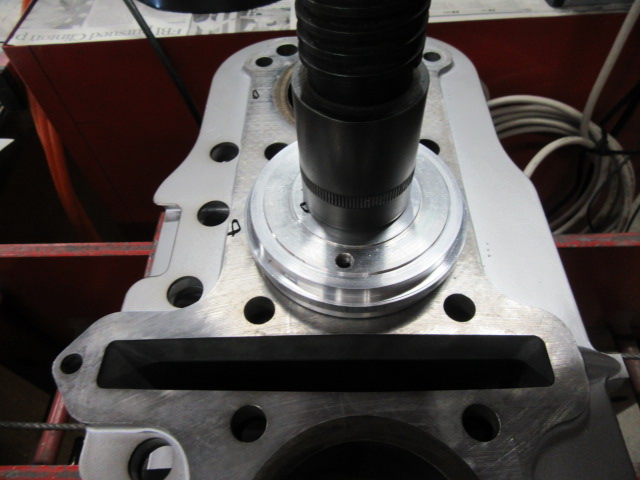

続いてシリンダーの準備をします。

シリンダーとピストンのクリアランスは

以前のブログ(1)の方ですでに測定済みです。

今回はピストンのリングを交換して再使用します。

このシリンダーはブラスト後に

塗装してレストア済みですが

塗装した時に乾燥させるため熱を加えてあります。

その時にライナー部分がその熱により

上側にずれてくるためプレス機でその修正をします。

この様にしてライナー部分をプレスして

ライナーの位置を修正します。

この作業はシリンダーの状態により

必要な場合とそうでない時があります。

4気筒であれば4回この作業をします。

プレス終了後。見た目では何も違いがわかりませんが。

次にシリンダーを裏返して

ライナーとシリンダー間のオーリングを

交換します。

写真はすでにオーリングは外してあります。

今までどの車種もこの部品は

欠品になったことはないのですが

純正部品を使用します。

写真では解りにくいですがオーリングを

入れ終わったところ。

車種によってはオーリングが

ここについていない物もあります。

このオーリングはシリンダーと

ライナーの間にオイルが進入する量を

減らすもので、交換できるなら

交換しておく方が良いですね。

構造的に完全にオイルの進入を

防げているとは思いませんが。

今回はここまで。

次は本格的なエンジン組み立てになります。

コメント