本当に良いかどうかは年数が経ってこそ解る、

と思いませんか。

新車の試乗や、古いバイクを整備したり

改造したあとのテストも大切ですが、

その試乗もその一時のことです。

一般ユーザーがバイクを所有すれば

少なくても年単位の事になりますから

その一時の評価が良くてもそれだけでは

解らないことが多く、

実際には買ってから一緒に過ごしてみないと、

というところが車やバイクなどの

難しいところです。

当社も開業したの1999年の事ですから

25年以上経ちます。

そうなると過去に販売した

空冷エンジンものの車両を全部ばらして

行ったレストアや、

そこまでではないですが水冷エンジン車で、

エンジンをオーバーホールと足回りの整備を

行った車両など、過去に販売した車両が

再入庫したりします。

この一般ユーザーが何年も使った後の

再チェックこそが、

過去に行った作業が正しかったのか、

あるいはそうでなかったのかを知る

一番のチャンスです。

この検証なくして、

本当に自社の販売したものが

長く楽しめるバイクになっているとは

自信を持って言えないのではないでしょうか。

そのチェックができる一番のタイミングは

当社の販売したバイクをお客様の諸事情が

変わり手放す時ですね。

車検などの入庫でもチェックできますが

この時はお客さんがよっぽど間違った

取り扱いをしたときなど以外は

大掛かりな整備を行う必要がありません。

明らかに悪いという箇所がないからです。

つまり大掛かりな分解をすることもなく

エンジン内部などや、車体もあちこち

ばらしてチェックすることは出来ません。

新たなお客様に販売する時には

その車両に合わせた再整備を行うため、

過去に行った作業が正しかったのか

そうでなかったのかのチェックをする

大きなチャンスなのです。

もちろん再販売する時には販売価格が

絡んできます。

大きくやりすぎると販売価格も

それに伴って高くなりますから、

良いバイクでも高くなると売れにくい

車種だったり、元々高額な車両などは

大がかりなことは出来なくなったりします。

そんな中で再入庫したバイクの整備メニューを

試乗、目視でのチェックをしたり、

必要に応じて分解して決めていきます。

もちろん一度当社で整備したものは

意味のない無駄なばらしは行いません。

それでも空冷エンジン車の

オイル漏れが起きやすい箇所などで

納品後一度も交換されていない所、

あるいはチェックしておいた方がよい所などが

あれば、エンジンを降ろして

腰上の分解とカバー類のガスケットを

交換したりなどは良く行う作業です。

時にはエンジン全てばらしての作業も

あります。

近年では最初にエンジンの作業を行ったのは

2008年、その後販売して小変更を

何度か行っているZ1000R2のエンジンを

降ろして、

ヘッドガスケットを交換のための腰上分解、

一部カバー類のガスケットを交換するため

に分解を行っています。

すでに最初のエンジン作業以来15年以上

経っているわけです。

状況確認など含め簡易的ではありますが

カーボンなども落とし

(サービスなので機能的には充分な

ところまで)状況のチェックを行います。

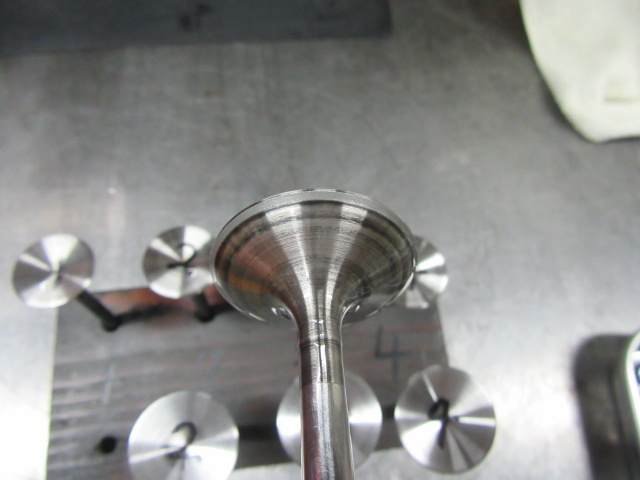

この車両はGPZ1100のバルブを使い

ビッグバルブ化されていますが

(軽量化されバルブスプリングの

負担を減らしています)

ガイドのバルブステムのガタも全く

増えておらず

バルブとバルブシート面のあたり幅も

大きく増えていませんでした。

適切な吸排気系とセッティングの

おかげで、カーボン落とし前の燃焼室や

ポートの堆積量も少なめ、

ファンネル仕様でしたがピストンの傷なども

少なく全く問題ないことが15年以上の

月日が経ったうえで実際に中味をチェックし、

確認ができたということ。

この車両は当社の販売した空冷エンジン車で

最も高出力な車両です。

車体も一部補強し足回りなども

全て手を加えてある関係で

一般道では上まで使い切れますが

高速道路などで開け続け、

高負荷で走るとギャップや道路の

うねりなどのきっかけがあると

フレームがしなり戻りを繰り返すので

車体がよれるほどです。

それでも納品後、

特別なメンテナンス作業などは

行っておらず一般的な車検整備程度。

使用しているのはカワサキ純正オイル、

組んでからバルブタイミングの再調整

車体回りも一般的な車検整備程度。

特別なことは行っていません。

当社で一番高出力な物でも通常使いなら

(この車両はサーキット走行は

されていません)これで維持ができており、

なおかつ中身を見てもコンデションの

良さが確認できたということです。

もちろん前オーナーさんの

運転や取り扱いが適切であったと

いうことでもあるのですが。

そしてもう一台の例は水冷車の

私の好きなZZ-R1100のC型。

過去に当社ホームページで製作模様を

紹介しています。

2010年に1度目の納車、その時の走行距離は

約1万キロ位で手放された時は約3万キロ位でした。

再入庫時はエンジンを降ろしての再整備は

必要ないという判断でした。

この辺は水冷車だということと、

ヘッド回りなどもGPZ900Rなどから

改良されているからですね。

これでも15年ほど経っています。

元オーナーさんの方でリヤショックの

整備などメンテナンス作業は

行っていただいているとのことですが、

大がかりな作業はされていません。

こちらも前オーナーの適切な取り扱いで

好コンデション、

当社で入庫後にチェックしておりますが

15年経っていても全体に状態がとても良く、

いわゆる消耗品の交換などの整備などで済み

大がかりなことをする必要はないですね。

走行しても高回転までスムーズに

パワフルに本来の調子て吹け上がり、

ZZ-R1100を存分に楽しめます。

今までに何度も自社で整備販売した

車両が入庫し、エンジン全分解、

車体回りのチェックを行ってきましたが

どれも大きく消耗しているものがなく

安心して次のオーナーさんに引き継げる

ものでした。

この時にこそ過去の整備が正しかったと

言えるのではないでしょうか。

ビトーR&Dで働いていた時には

多くの経験をさせていただきました。

お客さんから注文のバイク作業も

ありましたが、

中でも一般のバイク屋さんよりも

多くの経験を詰めた理由の一つが

当時バイク雑誌からの取材の多さです。

しょっちゅう取材があり

その都度取材のための車両を用意していました。

取材のたびに同じ内容では新しさが

ないため、よく車体回りの小変更をしていました。

毎回バッテリーは上がっていましたが

保管環境が良いこともあり、

基本的な箇所は問題なく何十年も前に

組んだエンジンをしばらくぶりに始動し

そして軽くテストをして取材に挑んでいました。

何十年も前から繰り返し取材されている

カワサキZ1、GPZ900Rなどは

車体回りは小変更があるものの

エンジンはほぼそのまま何十年も前に

組まれてそのままで、

私がいる時に確かZ1の方を新規で作られた

バルブスプリングか何かをテストをするために

一度ヘッドをばらしたぐらいです。

その時にヘッド回りとピストンを

見た時も何も問題なく

テストのための部品を交換し

何事もなかったかのように走ります。

GPZ900Rに至っては

車体が前期型のデモカーから

後期型の車体に変更する時

エンジンはそのまま前期型のものを降ろして

後期の車体に載せ替えました。

GPZ900の定番でステムシールからの

オイルにじみが見られましたが

こちらも何十年もそのままです。

それでも当時取材のたびに引っ張り出されて

テストライダーに全開で乗られます。

好調を維持するには適切な扱いをすることが

大切なことはいうまでもありません。

それでも長く好調な状態で走るエンジンは

何よりもオーナーさんの安心につながる

のではないでしょうか。

私がビトーR&Dも辞めてから

働いている人の数も増え、

状況が大きく異なっているでしょう。

したがって今は自社の販売した

バイクの事しか詳しく知ることは

出来ませんが、

納品してから何十年も前に販売した

車両の状態を確認できた時

今後もできるだけこれを続けていきたいと

考えるのです。

コメント