- エンジン左側カバーのDOHCのまわりを黒に塗ります。ここをシンナーなどすぐに色落ちしてしまう塗料で塗っているものを見かけますが、当然それはまずいので当社では硬化するもので塗ってます。

- 塗装後。エンジンがサンドブラスト仕上げのときは塗っていません。浮いて見えるので。

- 同じく右側のカバー。

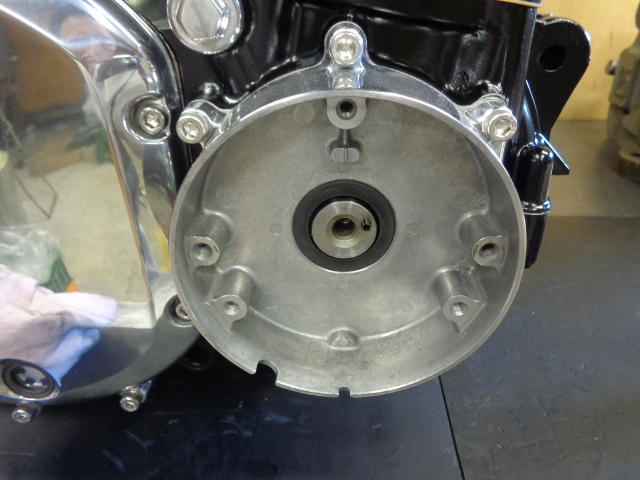

- ベース部のシールを交換。このシールは、飛ばした時にエンジンの内圧が上がって抜けてしまうことがあるので、抜けにくいように組みます。当然その方が入れるときには入りにくくなります。

- バフの仕上がり具合はこんな感じ。

- シールを入れたところ。当社では冶具を使って入れています。その方が斜めになったりせずに、しかも早いので。

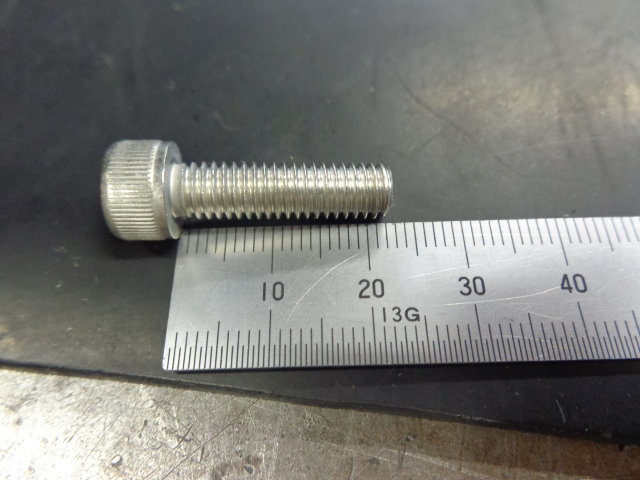

- この部分のボルトの長さは22mmです。この部分は強い力がかかるわけではないので、多少違っても問題ありませんが、純正と同じこの長さが一番良いです。この中途半端な長さはその辺では売っておらず、また1本当たりの値段も断然高くなりますが、こういうボルトも取引先が増え、普通に入手できるようになったのでここ数年はこういう部分もより、よくなるように考えて作業しています。組んでしまえば解らないところですが。

- エンジン内につながっていたりして、オイルにじみのでる恐れが部分には液体パッキン+ネジロックをして組み付けたところ。クランクとシールの接する部分が問題ないかチェックします。

- ヘッドまですでに載せているので、通常はそのままカムシャフトを組み付けするのですが、今回はキックシャフトのメクラなどその他を先に組み付けします。

- 溝の部分にオーリングを入れます。

- オーリングを入れ終わったところ。

- メクラをプレスで圧入中。

- キックシャフトのメクラを入れ終わりました。

- エンジン側。キックシャフト回りは結構部品が重いので、できれば外したいところ。この辺は好みですが。

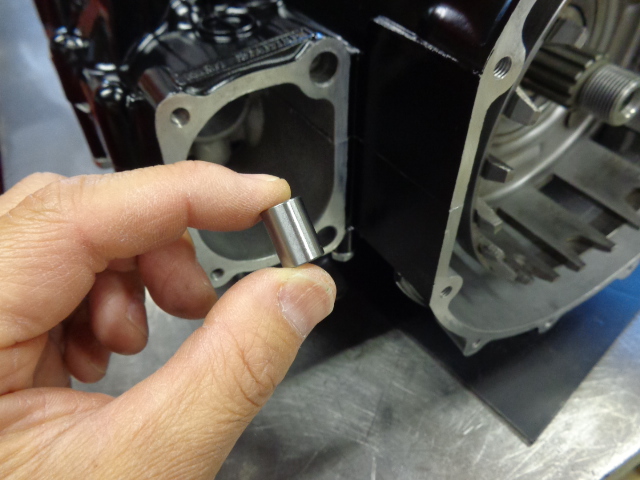

- 使うノックピン。

- ノックピンを2本組みつけたところ。

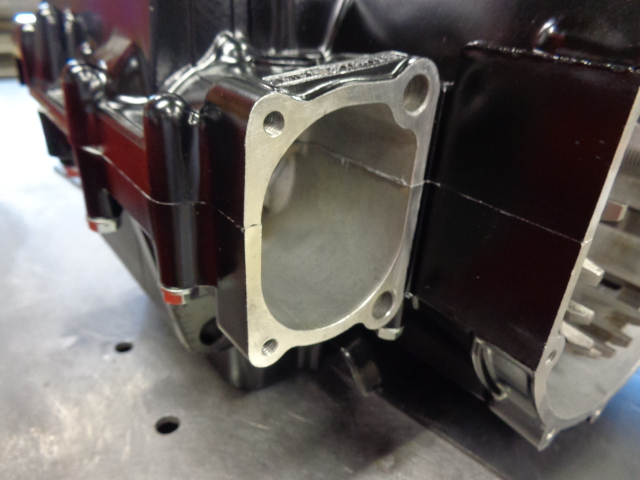

- クランクケース上下の境目に液体パッキンを少し塗り(写真では見えません)ガスケットをつけます。

- 組み終わったところ。ガスケットがどうしても少しはみ出てきますが、軽く中に押し込んで組みます。それだけでも見た目がよく見えます。(と思う)

- オイルのキャップ。こういう部分を雑に扱って傷だらけにするダメカニック(プライヤーなどで握って)がいますが、こういう綺麗なものを簡単に傷つける理由が解りません。これは純正新品がまだ出るのでそれをさらにバフが毛して使用します。

- オーリングを組む前。

- オーリング組み付け後。こういう物も純正を使います。

- エンジンに付けるとこんな感じ。

- オイルギャラリー(で呼び方はいいのかな?)のプラグ。これもバフ仕上げ。工具で傷つけないように養生します。

- オーリングつけます。

- オーリングをつけたところ。

- エンジンのこの部品です。油圧を点検することは少ないので通常外すことはない所ですね。

- こういう部品の綺麗さも大切です。

時間の関係で小ネタですいません、

ドキュメントの続きは製作中です。

コメント