古いバイクに新しくでた商品を

次から次へと深い考えもなしに取り付けたり、

試したりする人がいますがお勧めしません。

設計が古い時代の物ですから、

今の物とつくりも違うし、材質も、

設計時の使用条件の設定も違う。

こんなに暑くなることや、交通量が

多くなることなど1970年当時考えて

いたとは思えません。

それなのに新しいものを次から

次へとつけられたり、中に入れられたり

してはバイクも「それは勘弁して!」

と嘆いているでしょう。

売っているものが旧車専用や、

その車種専用とうたっていても、

その部品を作った会社側はその商品を

売ることが目的なのですから、

それをあなたのバイクに使うことが

良いことかどうかは熟慮した方がよいです。

特に金額的に負担が少なくできるもの、

手間がそれほどかからないものほど、

安易に考え使ってしまい、失敗する人が

多いのです。

失敗とはその部品をつける、使うことに

よって他の部分を痛め、修理する羽目に

なることです。

使う金額が大きくなれば、

いろいろ調べ考えます。

ですが負担の小さい金額の場合、

消耗品で定期的に交換する必要がある

物だったりすると、ちょっとしかきっかけで

深く考えずに結論をだし、失敗することが

多いです。

一番解りやすく失敗しやすい例と

言えばエンジンオイル。

エンジンオイルは新しい商品がでたり、

人から勧められたりすると、

つい試してみたくなるものです。

メーカーや販売店に尋ねると、

「古いバイクにも使えます」

などとあっさりと答えてくれたりします。

そんな発言はあてになりません。

あなたのバイクと同じ仕様のエンジンで

テストしたことなどないのですから。

エンジンオイルの評価基準はオーナーさん

人それぞれ。皆さん同じ基準では

なくみんなバラバラです。

好みや大切にしたい部分が違う。

ですので、他の方からすすめられたもの、

たとえそれが仲の良い方であっても、

あなたに合うものかどうか、

求めている商品かはどうかは

解らないのです。

激しく、バイクへの負荷が高い乗り方をするには、

内部の保護が最優先されるでしょう。

ですが、普通に使う方であれば、

大切なのはまず値段であり、

通常使用での内部の保護は当然として、

乗った時のフィーリング。

エンジンがスムーズにまわり、

ノイズが少ないものなどがよいと

されるのは当然です。

ですが旧車に入れるオイルは、

それ以外にも大切で気にしたいことが

あります。それはオイル漏れ。

そして、エンジン内部で

滑ってはいけない部分との相性。

解りやすいのはスタータークラッチ。

セルを回した時に噛むとでもいえば

いいでしょうか、空回りしたり、滑っては

いけない部品です。クラッチなども同様です。

オイルで典型的な3つのタイプをあげれば、

①価格は高め。

フィーリングがよい、ノイズも少ない、

内部の保護も良い。パワーがでるものもある。

だけどオイルにじみ、漏れが増え、

スタータークラッチが滑りやすくなり、

それまわりの部品交換サイクルが

早くなるオイル。

②価格は安いものが多い。

オイル漏れはしにくい。

だけどガサゴソまわってフィーリングが

悪い。内部保護機能は負荷が高い時、

飛ばした時には不安なオイル。

③価格は中間。

オイル漏れはしにくい。

フィーリングは良いものと悪いものの

中間で表現すると中の上ぐらい。

内部保護機能も①には劣るが

一般道で飛ばすくらいなら問題なし。

当社で使用するのはこのタイプ。

この代表的な3例でいえば、

どの商品もが悪いわけではない、

要は使う側の選択が間違っていないか

どうかだけです。

例えばAさん、

飛ばすので、内部保護は大切。

乗っていてフィーリングがよい方がよい。

お金もフィーリングがよいなら、

少し高くても良い。

少しくらいオイル漏れが増えても

フィーリング優先で漏れたら治せばよい。

と言うなら①を選択するのがベスト。

Bさん。

全然飛ばさない。

磨くのが好きだから、オイルにじみが

気になるほう。

フィーリングは乗っていて違いが

よく解らないから気にならない。

価格は安いものがよい。

なら②がベスト。

Cさん。

峠を行ったり来たりや、

サーキットを走ったりはしないけど、

ツーリングではガンガン開けて走る。

フィーリングはある程度スムーズで、

ノイズが大きくなければ良い。

オイル漏れはできるだけ少ない方がよく、

金額はあまり安いものは物はかえって

不安がある。かといって高いものは

避けたい。

となれば③がベスト。

この選択を間違っている人がいます。

Bさんのようにオイルにじみが気になり、

フィーリングなどはあまり解らない、

(気にしないも含む)

スタータークラッチなどの故障も

できるだけ避けたいのに、

人に勧められたり、評判を聞いたりして、

①のタイプのオイル、つまり

オイル漏れがおきやすくフィーリングがよいものを

選んでいる場合がよくある。

これでバイクにオイル漏れがおきたり、

それにより修理代がかさんだりしても、

それは100%バイクは悪くない。

その商品を選択し、使ってしまった

オーナーさんが間違っている。

こういうことです。

自分の望んでいることと、

商品があっていない場合がある。

新しい商品を使う時は

良く良くお考えを。

その旧車には合わない一つの商品で

バイクが大きくダメージを

受けることがあるということ。

たくさん買い物をした経験があるからと

いってなんでも解っていると

勘違いしてはいけない。

素人余計なことをするべからず。

そんなことより、まず良い旧車バイクを

購入して、楽しんで乗り、

時々まし締めをして、

タイヤに空気を入れて、車検時に

悪い部分はキチンと予防整備をすることが

大切。

間があきましたが、

ここからZ1製作ドキュメントの続きです。

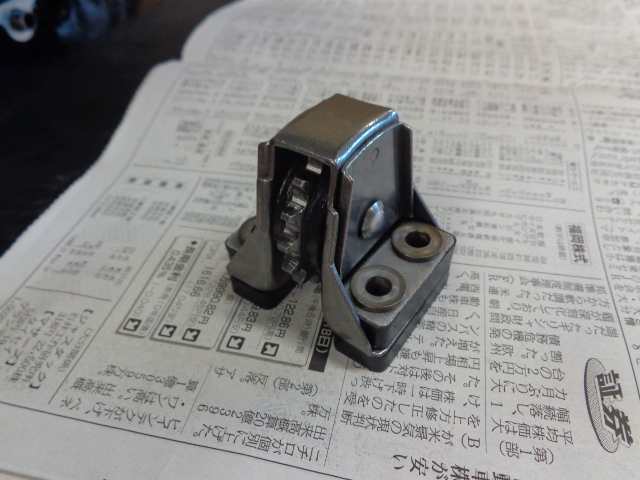

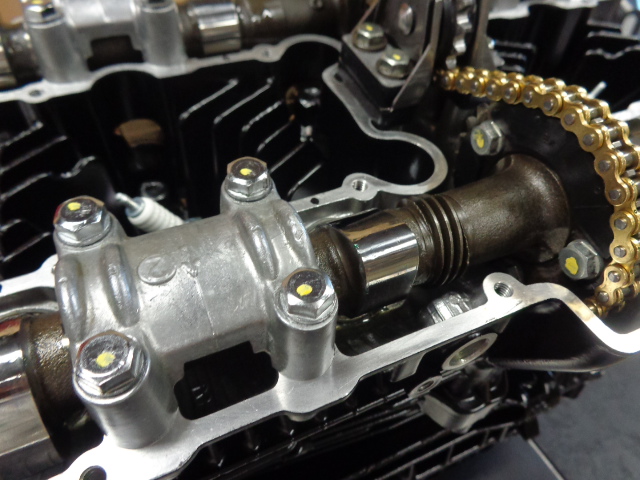

- カムチェーンを抑える上部アイドラー。ダンパー含め当社では純正新品を使います。

- 組み付けるとこうなります。

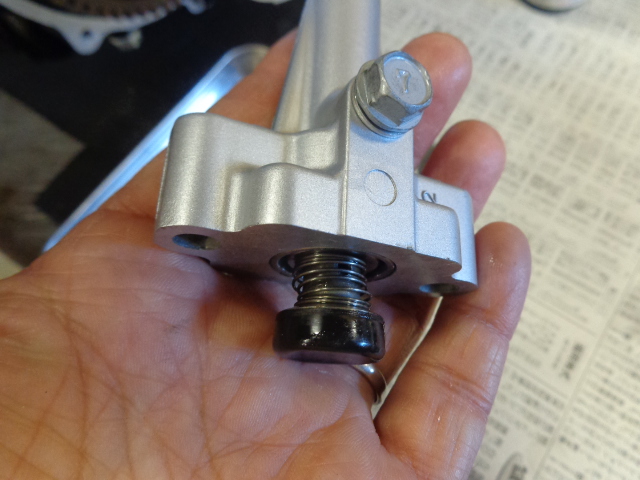

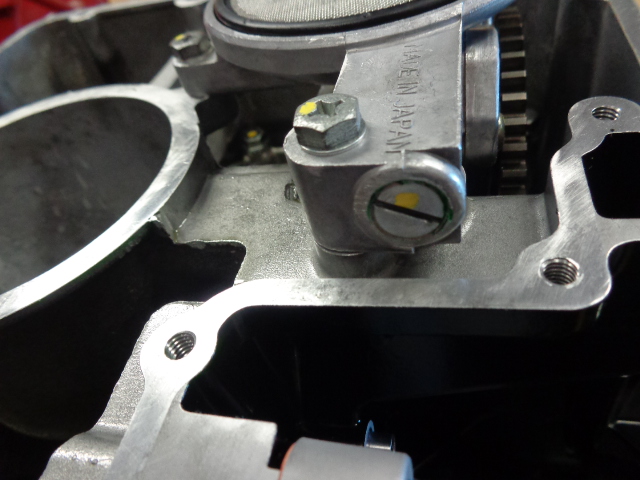

- カムチェーンを張るテンショナーの内部部品。MK2用オートテンショナーを使っています。

- テンショナーはオートタイプでMk2の物を今回は使っています。テンショナーは戻らないということが最重要ですが、それと強く押す(テンションを強くかける)ことは別問題です。強く押しすぎればバルブクリアランス、カムシャフト軸部とヘッド側のクリアランスに影響がでて、特にバルブクリアランスは2番3番のクリアランスが狭くなります。オートタイプはスプリングの強さでロッドの押し具合は決まりますが、社外品で売られているマニュアルタイプはカムチェーンの張り具合の調整をどれぐらいにするか、経験がないと判断が難しいのではないでしょうか。またカムチェーンは走れば緩くなるので、その際の調整は本来ヘッドカバーを外して各部の状態を見ながら調整した方がよいと思われ、そんなことは一般ユーザーはとてもしていられないと思うのです。ですので当社ではマニュアルタイプのテンショナーを使うことはありません。

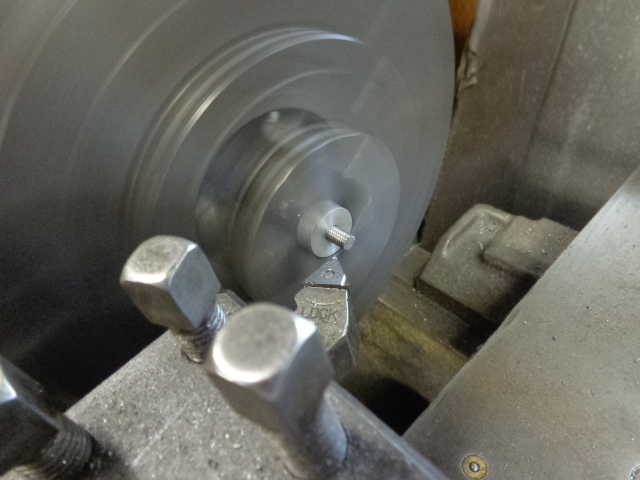

- テンショナーを取り付けるため、プッシュロッドを縮めた状態でロックしたところ。針金のようなものは縮めるために必要。

- テンショナーを縮め取り付け準備ができました。取り付けた後にロックのボルトを緩め再度締め付ければ後は自動でカムチェーンの張り具合を調整してくれます。

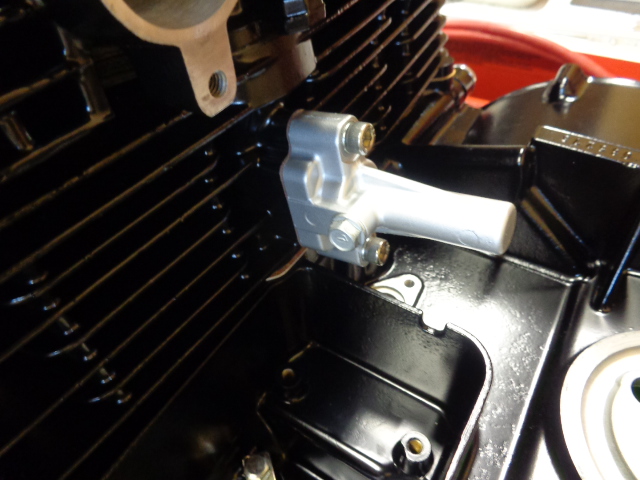

- テンショナーの取り付けボルト。(現在テンショナー取り付けボルトはこのタイプでなくフランジタイプの7マークボルトにしています)

- 旋盤で長さを変更。

- 加工後。

- この車両では間にワッシャを入れるので約32mmにしました。

- テンショナーを取り付けたところ。

- カムシャフトをエンジンに組み付け、冶具を使ってバルブクリアランスを調整します。ヘッド単体の時にあらかじめ仮のクリアランス調整を行っているので、スムーズに作業は進みます。この車両はオーバーホール仕様のエンジンで、アウターシムなので交換は簡単です。

- 当社では1つのカム山について3か所ずつ測定します。これは1箇所め。

- 2箇所め。

- 3箇所め。1箇所測れば良いと思うのですが、3箇所ずつ測定し調整すると、より静かなエンジンにできたり、その他にもいろいろ気づける点もあるので、手間は3倍になりますがこうしています。ニンジャでも有効です。IN側も同様に測定しクリアランス調整します。シムは0.05mm刻みですが、必要な場合は加工して適切なクリアランスにします。時間がかかります。

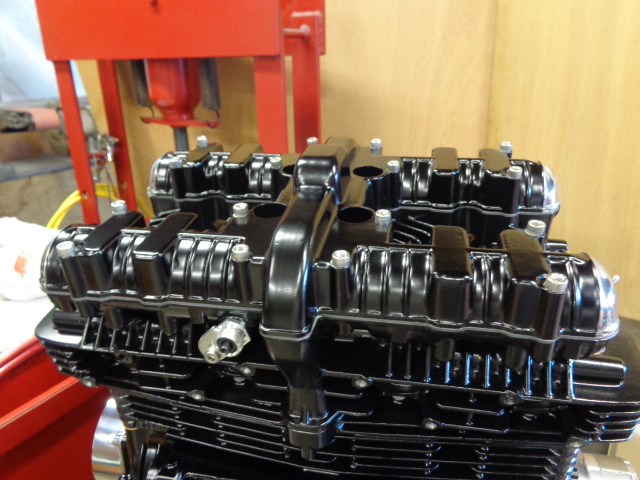

- バルブクリアランスの調整が終わったところ。バルブクリアランスの調整はかなり時間がかかります。

- こんな感じで重要な部分で、主に完成後見えなくなるボルトなどは、締め忘れがないか確認し、黄色でしるしを入れて写真に残しております。

- タコメータのケーブルガイドを取り付けます。ここからオイル漏れが生じることが多いのですが、組み付けに工夫をして漏れにくいようにしています。時間がたったり、走行距離がすすめばいずれオイルにじみがでてきますが、かなり抑えられています。ここの修理をしたばかりなのにすぐに漏れてくる場合は作業に問題があります。このガイドはまだ新品がでるので、ほとんど場合新品に交換しています。ステンレス製などの社外品がありますが、膨張率が違うのでいいかどうか解りません。

- ガイドを組み付けたところ。

- ヘッドカバーを組み付けました。かなり時間をかけて組み付けます。ここのガスケットは純正より社外品の方が漏れが少ないです。が、時間がたったり、走行距離が進んだり、オイルの銘柄、粘度が合わないものを使っていたりすると漏れがでてきます。ヘッドカバーを面出ししてあるので、純正そのままよりにじみは少なくなります。

- カムプラグの部分もかなり時間をかけ、できるだけ美しく組み付けるようにしています。こういう部分が雑なエンジンは中身も雑に作業されていると思って間違いありません。今まで数多くエンジンをばらしましたが、外が雑なもので中が良かったことはありません。

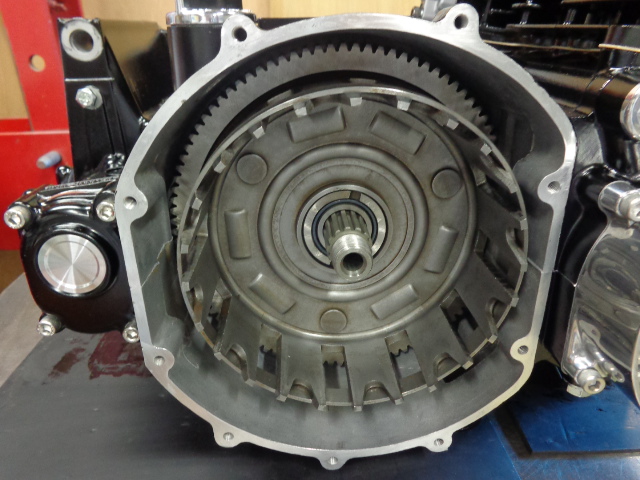

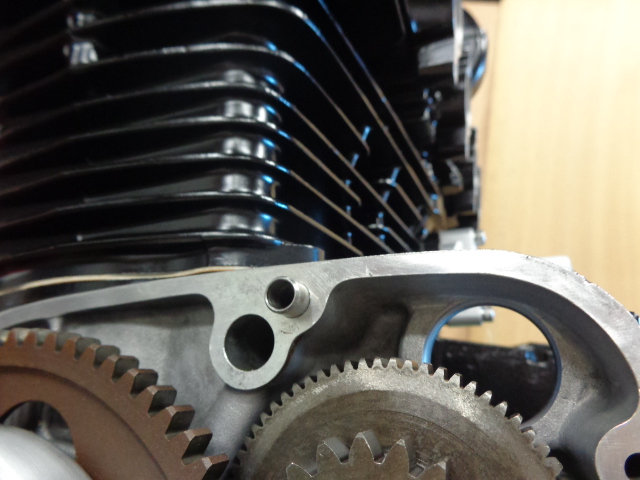

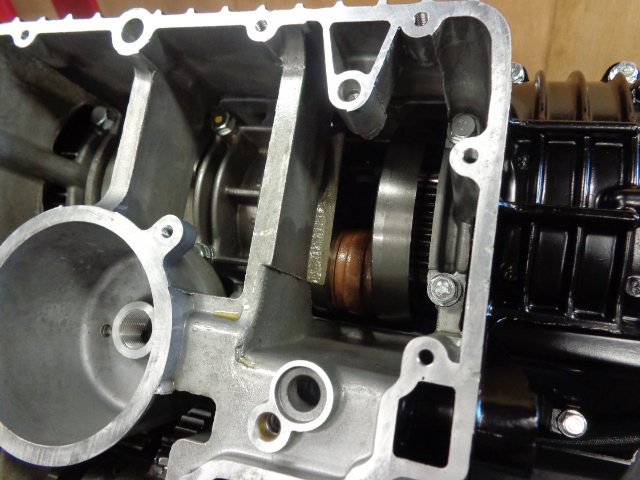

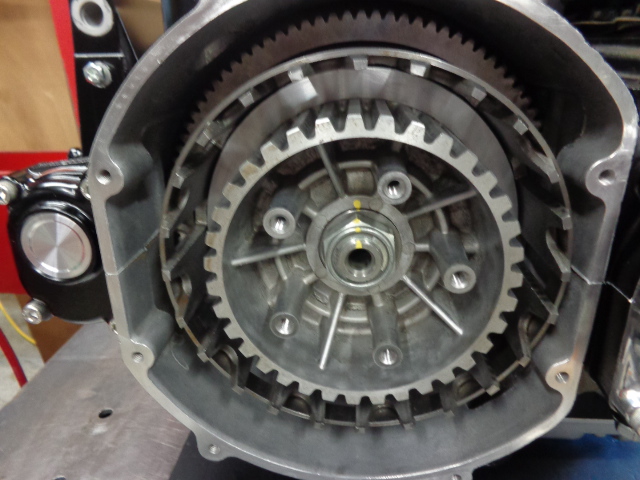

- クラッチハウジング回りを組み付けます。

- クラッチハブとの間に入れるワッシャ。

- ワッシャを組み付け。

- クラッチハブを組み付けた後、向きがあるワッシャを組み付けます。OUTSIDE側を外にして組み付けます。

- ナットを組み付けました。ここはかなり強いトルクで締めるところです。今までにここが緩んだことはありません。

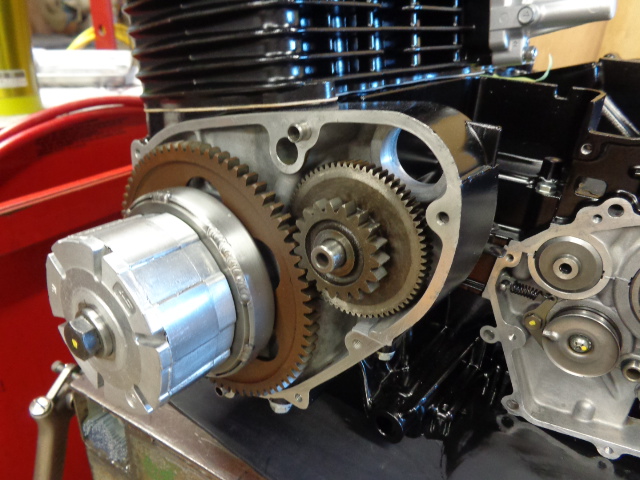

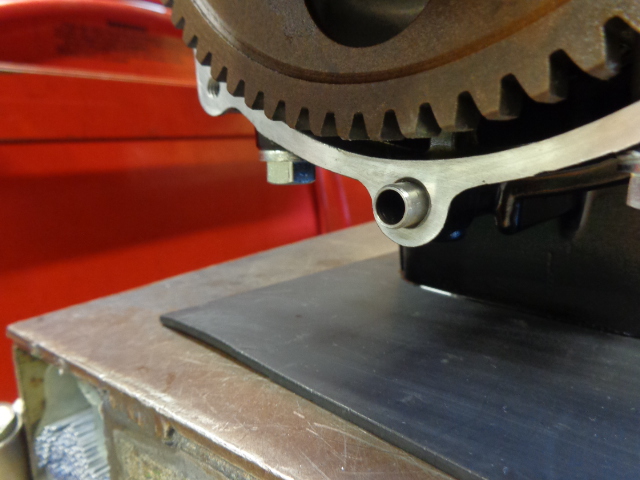

- セルモーターとスターターギヤの間に入るギヤ。これが悪くなったことはありません。

- 先ほどのギヤをグリスを塗ってから組み付けました。

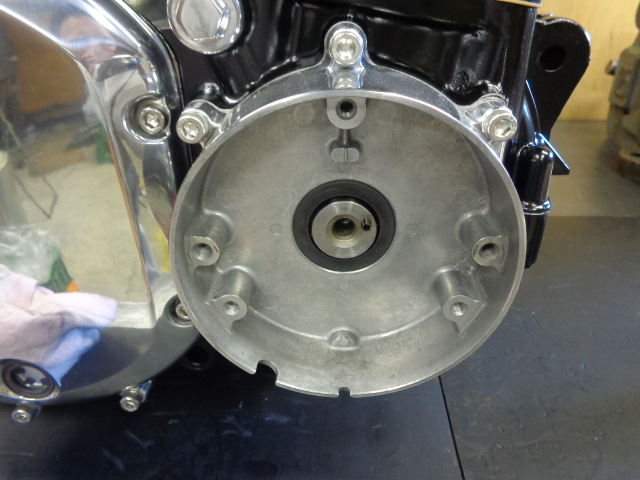

- コイルをカバーに組み付け。ネジロックを使っています。コイルからでている線はオイル漏れの対策で交換してあります。

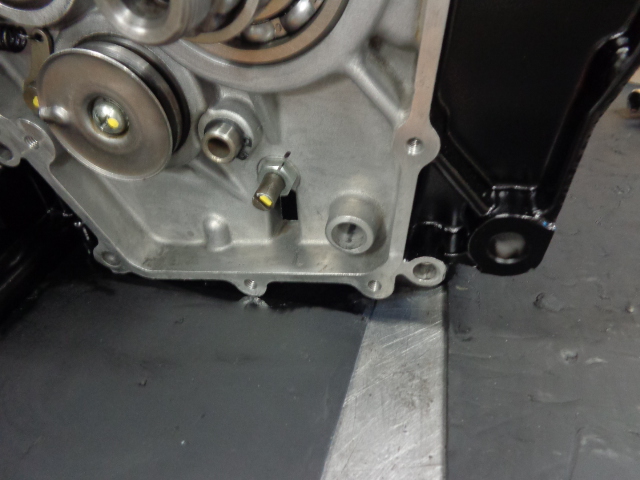

- ノックピンを確認。

- 下側。

- カバーを取り付けました。きちんと作業を行えばオイルがたくさん漏れるところではありません。にじみがでることはありますが少量です。これも作業の仕方、加工の仕方で完成度が大きく変わります。ただオイルの銘柄によりたくさん漏れ出てくることはあり得ることです。傷防止で養生しています。

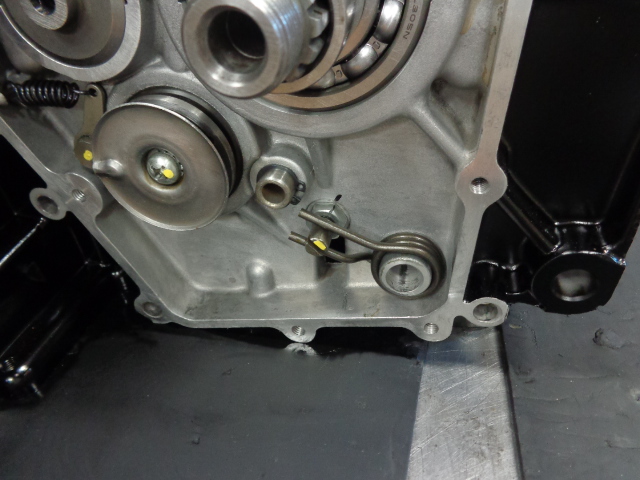

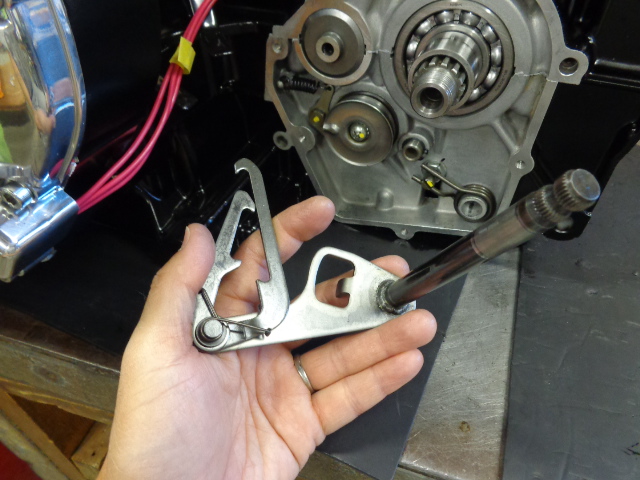

- ギヤチェンジ関連の部品を組み付けます。

- ギヤチェンジアームのリターンスプリング、Z1はこの部品が欠品で(Mk2系はでます)以前は社外品を使っていましたが、それも品質的には今一つの為、最近は純正の中古の程度の良いものを使っています。

- リターンスプリングを組み付けたところ。

- ギヤチェンジアーム、その名前から推測できると思いますが、この部品が悪いとシフトチェンジができなくなります。シフトした時にスカスカとストロークはするのだけれど、足ごたえがないような感じになることがたまにあります。その場合はまずここをチェックします。

- チェンジアームの裏側。このかしめてある軸になる部分が緩くなっていたり、割れていたりしている場合には修理か交換します。

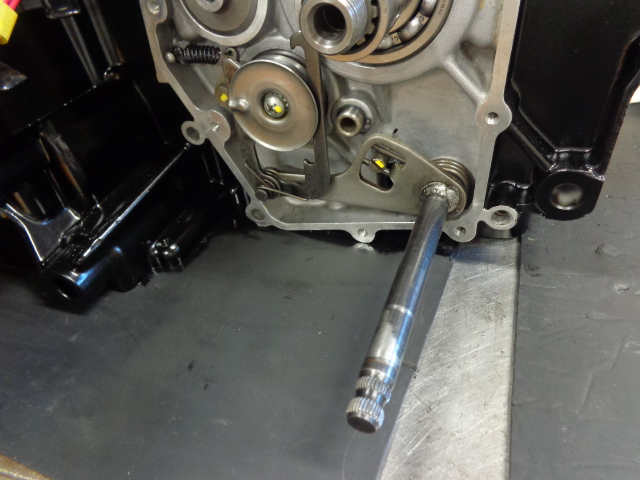

- チェンジアームを取り付けたところ。

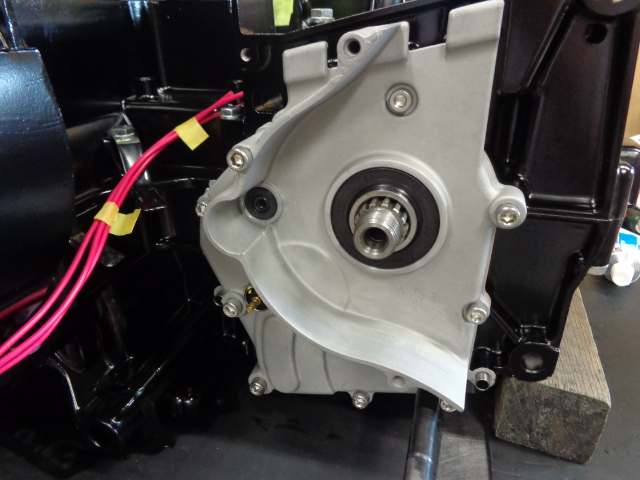

- フロントスプロケット奥のカラーとオーリング。再度忘れていないか念のため確認。

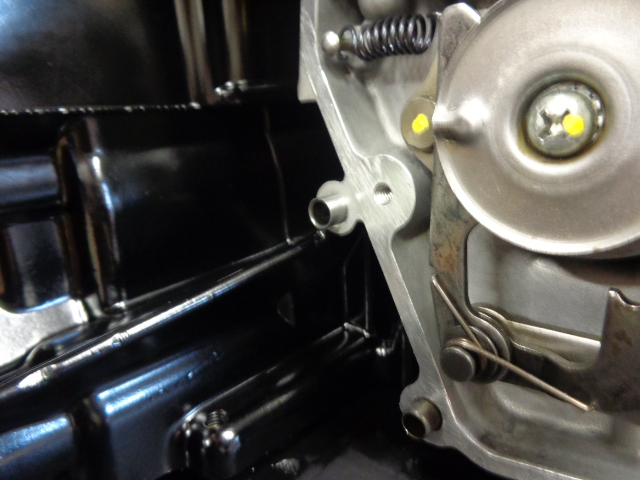

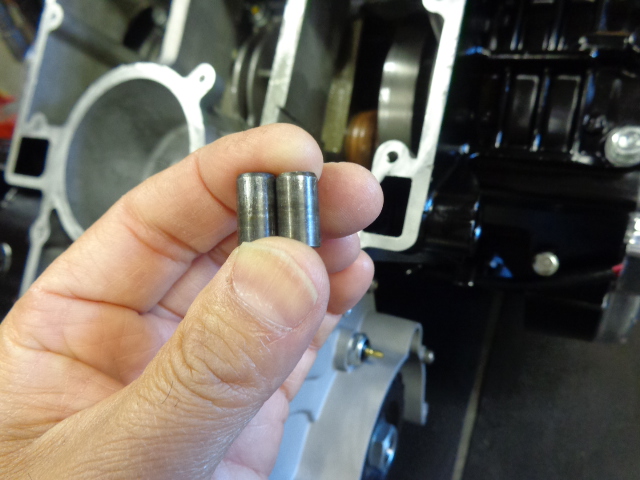

- ギヤチェンジカバー位置決めのノックピン。ノックピンは程度が良ければ再使用しても良い部品です。これは再使用するもの。

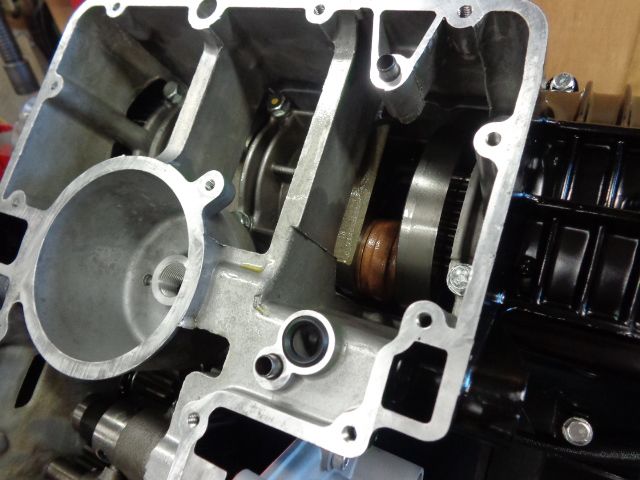

- 先ほどのノックピンはここと、

- ここに入ります。

- これは新品のノックピン。

- 先ほどのノックピンはフロントのスプロケットカバーの位置決めのノックピンに使用します。今つけておく必要はありませんが、入れ忘れを防ぐため、近くを作業しているときにあらかじめ入れておきます。ここともう一か所あります。

- 持う1本はここ。

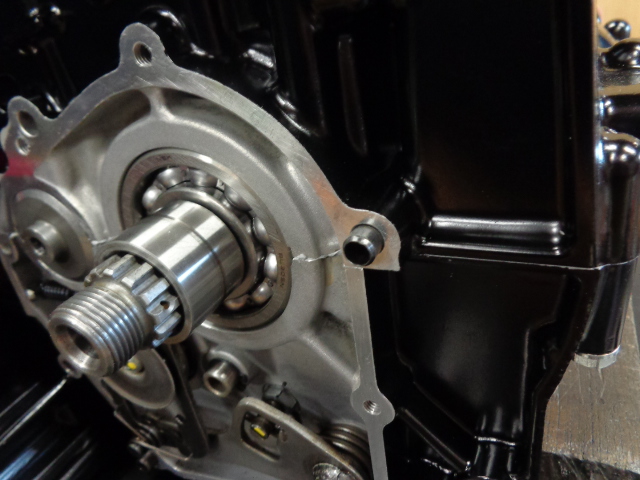

- 特別なことではないので写真にはありませんがこのカバーのシール類を全て交換してあります。ただ、左下に写っている金色のシールからオイル漏れが生じやすいですので車検ごとにチェックした方が良いです。このシールは組み付け時にコツがあり上手く組み付ければオイルにじみが生じるまでのサイクルを長くできます。ただしここは一定期間がたつと漏れてきますから定期交換部品と考え、何年かに一度交換するか、にじみがでてきたら交換するようにするのが良いです。また使用オイルの銘柄によってはすぐに漏れてきます。一緒に写っているのはニュートラルスイッチ。純正品です。

- ニュートラルスイッチを取り付けたところ。エンジン本体にカバーを組み付けた後にもう一度まし締めします。後で組み付けても良いのですが、これは当社の段取り上この方が都合が良いため。10年ほど前はニュートラルスイッチも再使用できるものが多かったのですが、それ以降は全て新品に交換しています。見た目は悪くなくても割と早めに機能しなくなるものがあることが解ったので、念のため。

- チェンジ機構のカバーを取り付けたところ。右の下の方にチェンジアームのロッドがでていますが、先ほど説明したように、このロッドのシールからオイル漏れがしやすいです。

- ニュートラルスイッチを本締めしました。

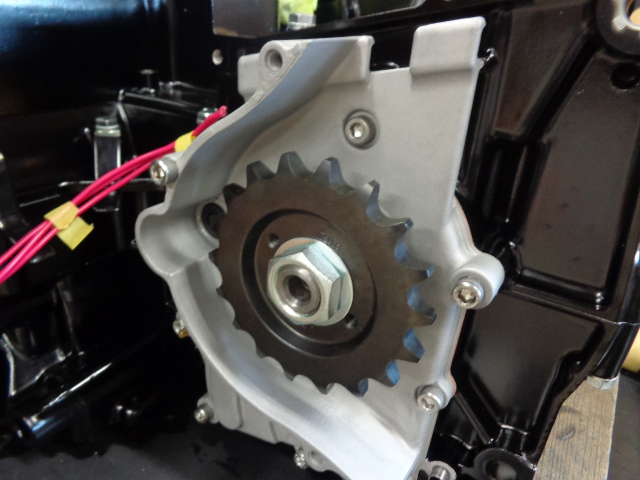

- フロントスプロケットを仮組み。このように今つける必要がないのに仮組みするのは、フルレストア車の場合、使う部品点数がとてつもない数になるので、もし注文抜けなどがあっても早めに気付くようにするためです。

- ブリーザーの内部部品を組み付けます。MK2系はこれが2段になってます。

- 組み付け後。取り付けのネジは普通緩んでくることはありませんが、しっかりと締めておきます。

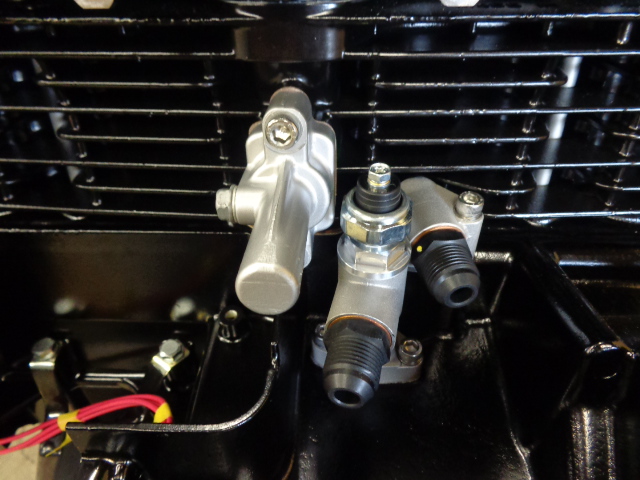

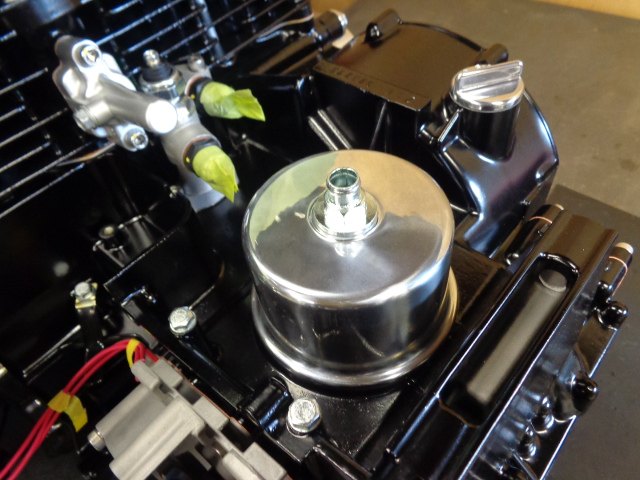

- オイルクーラーの取り出し口を組み付けます。

- オーリングを組み付け。こういうものも純正品。一度新品にしておけば、外さない限り交換する必要がでてくることはまずありません。

- オイルクーラー取り出し口と対策オイルプレッシャースイッチ。スイッチは当社のキット。純正はオイルランプが点灯した際にはオイル通路を遮断することになるので、それを避けるための部品。乗り方により異常がなくても点灯する場合もあるので。もちろん異常で点灯する場合もあります。

- 組み付け終わりました。

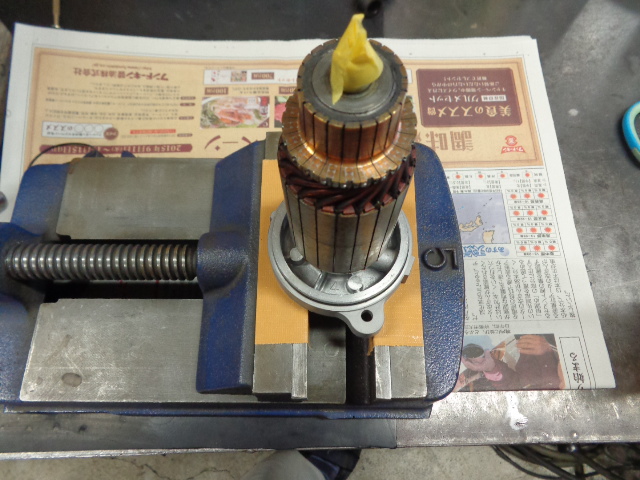

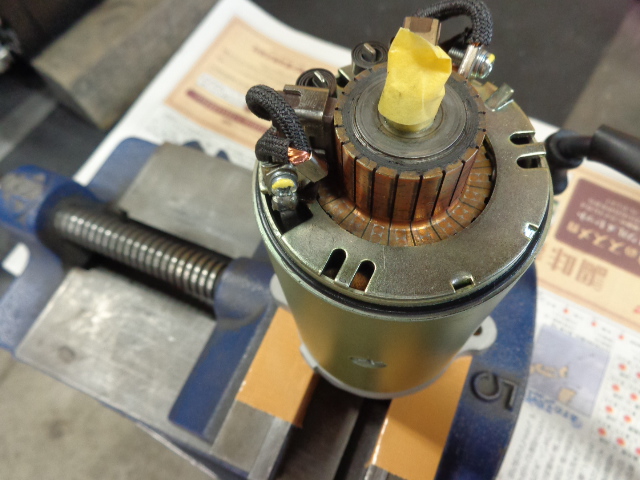

- このエンジンはオーバーホール仕様なのでセルをレストア、OHして組み付けます。以前は内部のオーバーホールのみで外観のレストアは行っていませんでしたが、今はレストアを行っています。(フルレストア車のみ)またチューニングエンジン仕様の場合はハイカムや、強化バルブスプリングを使う関係で、暖まった時に回らなくなる場合がありますからセルモーターは交換しています。

- 内部。内部の絶縁テープがはがれていたら接着します。

- 前後のキャップ部分。

- こんな感じでべたバイスで軽く挟んで組み付けていきます。

- ここのオーリングは欠品なので再使用。切れていたりしたら中古良品と交換します。

- セルもエンジン同様、物によって状態が結構違うので、交換部品はその都度考えます。程度が悪い場合はまるごと交換してしまいます。シムを入れ忘れないように注意します。今回ブラシは交換。たまに交換済みの物もあります。ブラシと接触する部分は写真では解りにくいですが表面を薄く削ってあります。後期のモデルでこのブラシが4極の物もありそのタイプはものすごく減っていたり偏摩耗している場合もあります。

- 形になり、後は再メッキしたボルトをつけるのみ。Z1は配線が一体物なので交換できないため清掃して再使用。後期モデルは配線が分離タイプなのでその場合は自社で製作して取りつけています。

- セルモーター完成。

- ブリーザーボディとオーリングとボルト。特殊な形状のボルトは再メッキ。このボルトは加工する場合もあります。また過去に締め付け過ぎて穴があいている部分が著しく伸びてしまっている物があります。ここは強く締め付ける必要はありません。少し伸びているぐらいは問題ありませんが、明らかに伸びている場合は交換します。

- ブリーザーボディの内部。MK2系とはすこし中身が違います。

- オーリングを忘れずに取り付け。

- ボルトを締めて組み付け。強く締めすぎてはいけません。こういう部品が綺麗なことはとても大切だと思います。

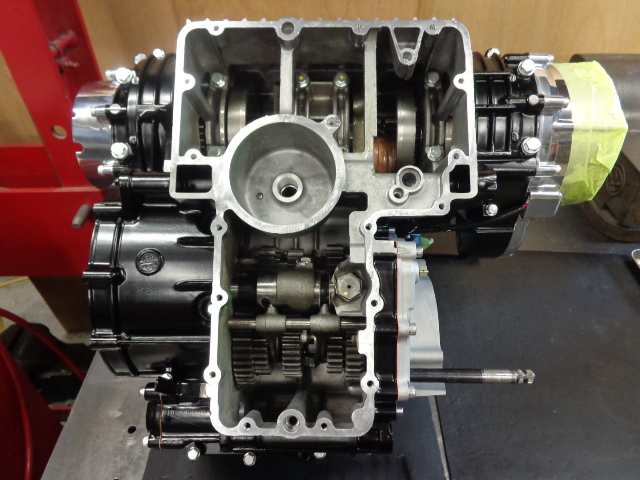

- エンジンをひっくり返したオイルパン側です。この時に再度クランクケース下回りのボルトの締め忘れはないか、クランプのつけ忘れはないか、シフトフォークの組み間違いがないかもう一度確認します。クランプの位置は変更しています。

- 今回このZ1はついていたオイルポンプを使わず、後期型のオイルポンプを使うことにしました。メクラ部分を一度外して清掃、脱脂して、ネジロックをつけて組み付け。

- ボルト類のチェック。

- ワッシャとピンの組み付け確認。ピンのサイズは現在売られているオイルポンプと太さが違うので交換時は注意が必要です。今売られている物は太くなっています。

- ギヤを取り付け。

- サークリップを外れにくいように意識して取り付け。こういう部分も写真で残してあると安心です。

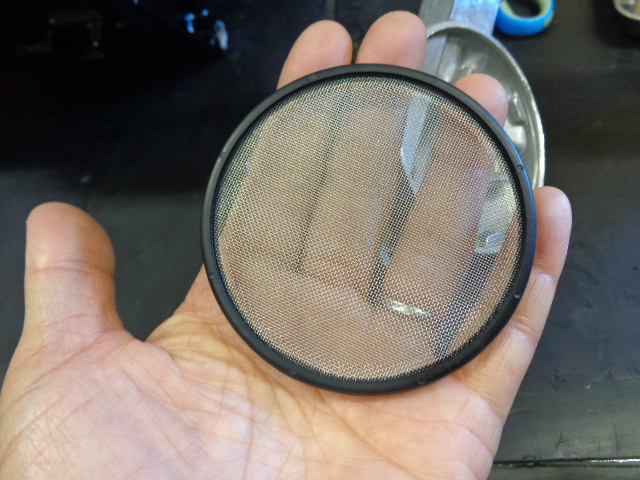

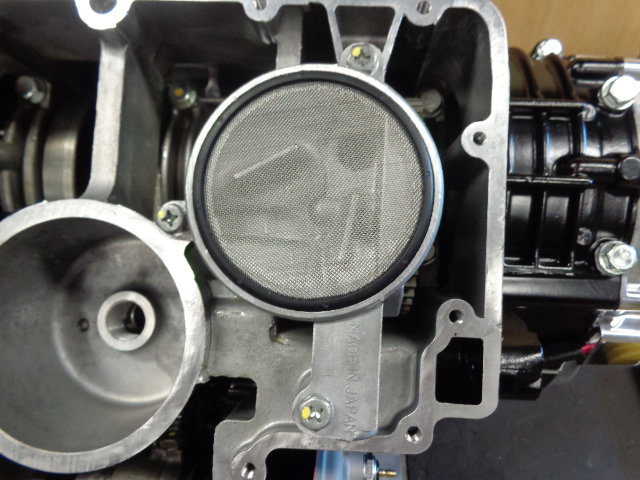

- オイルポンプ吸い込み口のストレーナーを交換します。ここはいつも交換するわけではありません。

- まだ新品がでます。

- ストレーナー(ネットの様なもの)はまだ新品がでます。オイルポンプに取り付けました。新品でもがっちり固定というわけではなく少し動くようなものです。

- オイルポンプを取り付け前。

- オイルポンプ位置決めのノックピン。程度が良いので再使用。

- クランクケースの合わせ面とオイルポンプ部のみに使う普通と少し形が違うオーリング。

- オーリングと、ノックピンを取り付けました。こういう部分の写真があれば安心です。

- 再度オイルポンプのメクラを締め付けを確認。オイルポンプの固定ボルトは重要ですから、必ず純正を使います。程度の悪いエンジンを分解すると、平気でその辺の拾ってきたようなボルトに変わっている物を見かけます。

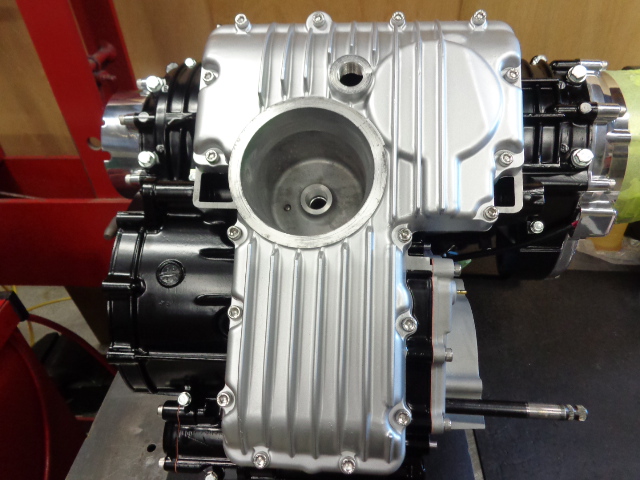

- オイルポンプを取り付けました。人間でいえば心臓で、とても重要な部品です。

- オイルパン。面だしをして、オイル漏れが出にくいようにしてあります。現在売られているここの純正ガスケットは優秀で漏れやにじみもでることはほとんどありません。

- フィルター部分のオーリングを忘れずに取り付け。

- オイルパンを組み付けました。

- 当社ではエンジンを車体に載せるときにフレームに傷をなるべく入れたくないので、出っ張っているフィルターまわりの部品はエンジンを載せた後にとりつけるため、とりあえずマスキングしておきます。オイルのドレンポルトも同様。

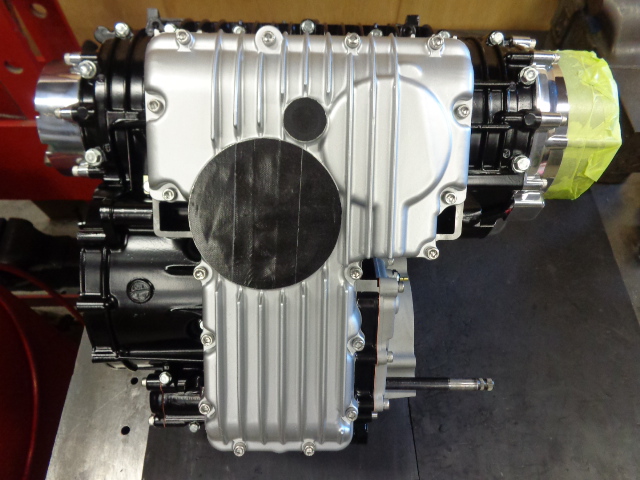

- エンジンを再びひっくり返してクラッチを組み付けます。

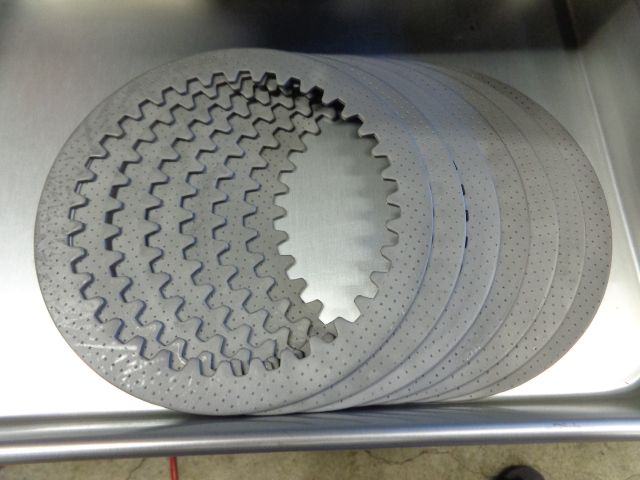

- クラッチ。純正新品。空冷Z系、ローソン(J)系はクラッチにマージンがかなりあるのでエンジンの出力がかなりあがってもほとんど滑ったりしないため(この辺が近い年代くらいの他メーカーとの考え方の違いを感じます)ほとんど純正のオーバーホールで大丈夫です。強化クラッチを入れるのはフルチューン仕様のごく一部のみです。強化クラッチでも今の良い商品であれば、重くなったり扱いにくさはありませんが純正の方が上り坂で停止からスタートする時などはこちらの方がより扱いやすいです。

- クラッチ、鉄プレート側。再使用できる場合と、交換する場合とあります。このZ1は程度が良く再使用可能でした。この部品のひずみが大きい時はクラッチの切れが悪くなることが多く、遊びの調整がきちんとできているのにニュートラルがでにくい、変速時に渋いなどの現象がでることがあります。Z系はそのような現象がでにくいですが、ローソン(J)系はこの現象がでやすいです。

- クラッチプレートが入れ終わったところ。オイルをたっぷり塗ってあります。

- 中心にこの球を入れます。ローソン系にはついておらず、かわりにベアリングがつきました。

- 球を入れるところ。入れ忘れるとクラッチの遊びが明らかに変なのですぐに気付きます。

- クラッチのスプリング。他車種新品を使っています。

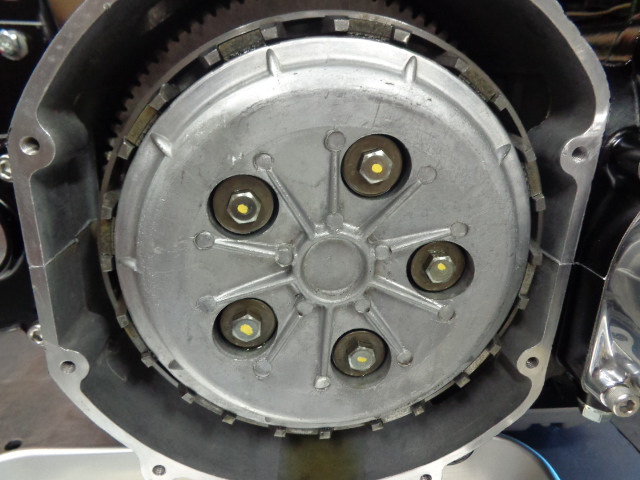

- クラッチまわりの作業が終わったところ。ここのボルトは物が変わると締まり具合が変ってくるので、注意が必要。

- クラッチのカバー。Z1はカバーが薄いです。軽い分ノイズなどは外に出やすくなると思われます。

- バフがけも綺麗に仕上がっています。

- 組み付けたところ。

- ポイントカバー。

- ここに組み付けます。

- ポイントカバーは後で、点火系の部品を組み付けるため再度外しますから、ガスケットはこの時点ではつけていません。

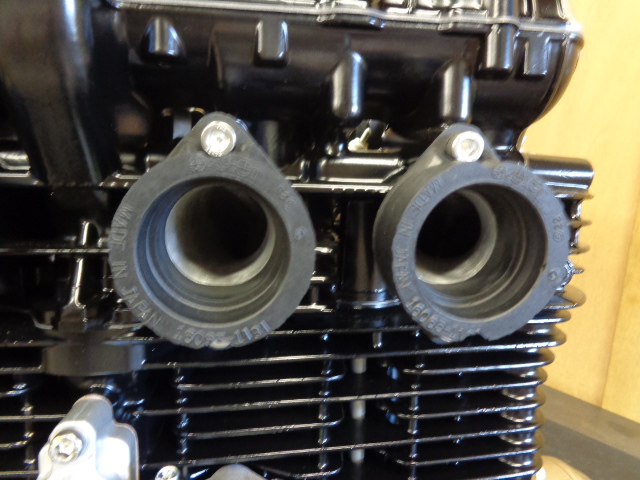

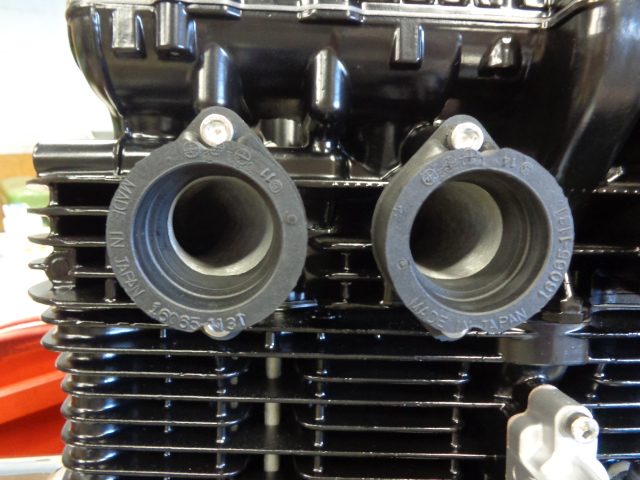

- インシュレーター。大径の純正品。最近販売されている物は以前の物と変わっています。これは前のタイプでこちらのタイプの方が長持ちします。

- このタイプの純正インシュレーターは高品質だったのですが、このあと純正品も物が変ってしまいました。結果として、エア吸いなどが起こることも考えられ注意が必要です。今まではインシュレーター部に液体パッキンは塗っていませんでしたが、現在の物は塗った方が良いと思います。もちろん薄く、最低限のみ。当社では、はみ出た部分はふき取っています。

- 段差とられているのが解ります。

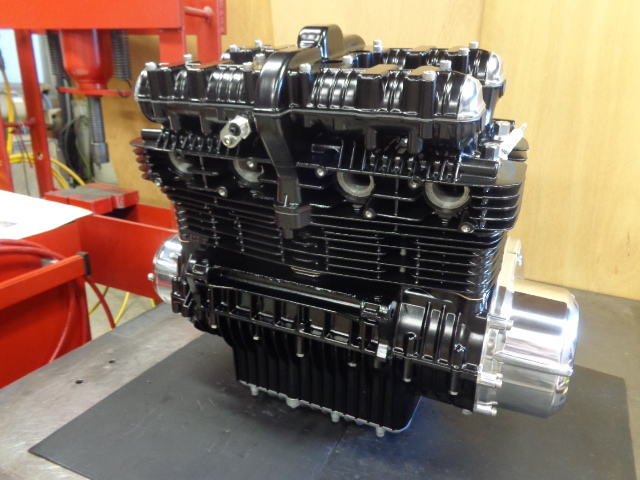

- エンジン、ようやく完成です。

エンジンが完成しましたので、

次から車体組み立てに入ります。

セルモーターなどは段取りの関係上

今回は後で取り付けます。

コメント