レストア作業はとにかく一つ一つの積み重ねです。

これ以外に品質を上げる方法はありません。

こうすることにより最終的に組みあがった時に、

その辺を走っている旧車バイクと別のものが出来上がる。

お金が余っている人なら、車種、年式、エンジン番号、

なんでもこだわってとことんしたらいいと思います。

ですがお金には限りがあるもの。

車種や、年式、エンジン番号にこだわりすぎ、

ボロボロのまま、まともに走らないもの、

中途半端にしか仕上げられなかったものよりも、

周りの意見なんかに振り回されず、

本当にこだわりたい部分は大切にして、

きっちり中も外も仕上げたものに乗る方がいい。

私なら車種はこだわるが、他は頭を柔らかくして

判断する。妥協ではない。頭を柔らかくして、

柔軟に対処する。

バッキバキに綺麗で、乗っても最高に楽しい。

そういうものが手に入れば、

いままでこだわっていたものが

実はそれほどのことではないことが解る。

車体番号、フルオリジナルものを飾りたい方は

本当にお金が余っている人が

買えばいいと思う。

私は走って楽しむ方を断然応援する。

この仕事に長く関わってきて、

すごく良いもの、良いもの、

まあまあなもの、

ダメなものも、もっとダメなものも

たくさん見てきて、そう思うのです。

きっちり一つ一つ積み上げて完成した

旧車バイクは、他には変えられない魅力があります。

では製作ドキュメントの続きです。

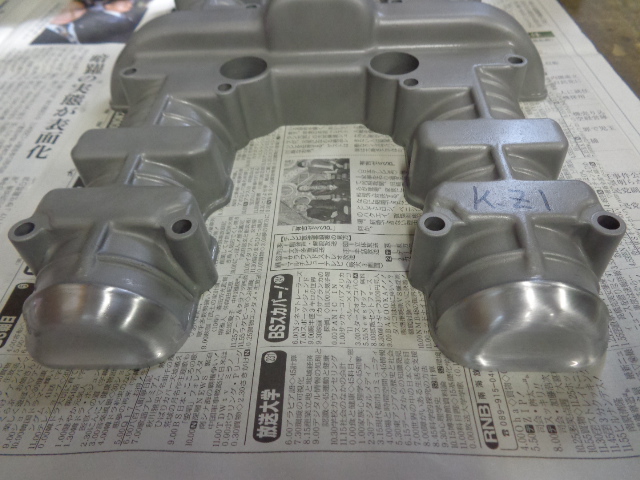

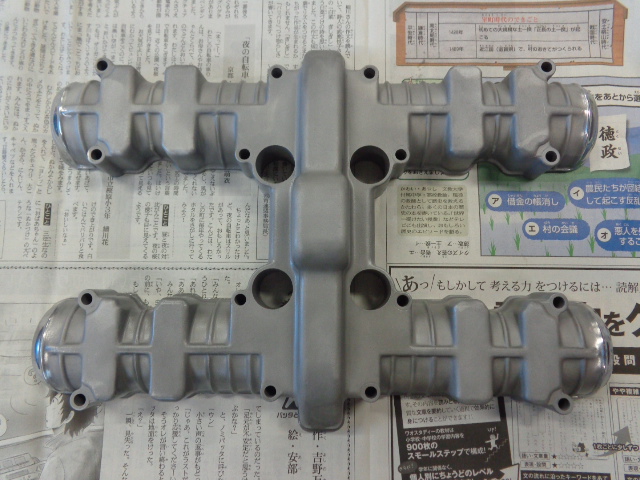

- ヘッドカバーの端部のバフ掛けをします。この部分をバフ掛けするかしないで、かなり手間(時間)が違います。この状態はブラストが終わった状態。

- 傷を落としペーパーがけまで終わったところ。

- バフがけが終わったところはこんな感じです。

- 4箇所バフ掛けが終わりました。なぜ手間がかかるかといえば、まずブラスト→傷落とし→ペーパーがけ→バフ掛け→洗浄→脱脂→マスキング→塗装となりバフする部分と塗装をする部分が一緒になっているため工程が多くなってしまうからです。また傷落としからバフまでが形状から作業がしにくく、またとても目に付く箇所にあるためきちんと作業をする必要があるからです。この部分だけで塗装まで含めますと何時間もかかります。

- これはフレームのネック部分のアップ。メーカーが溶接するさい、小さなカス(スパッタって言っていたような)がつきます。ここだけでなく溶接した箇所あちこちについています。

- ブラストし、下塗り前にとれる範囲でその溶接のカスをフレームの全体にわたりとりました。こうしておくと、下塗り後のペーパーがけするときも作業しやすいです。

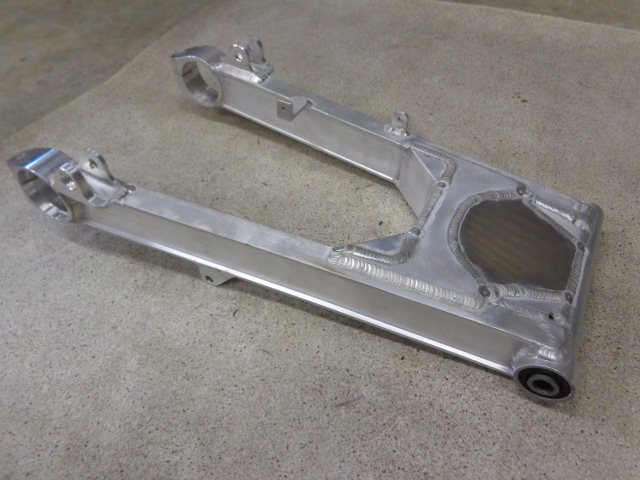

- 補強、加工したスイングアームにフレームにあわせ、サス受けと、リヤブレーキのトルクロッドのアンカー、チェーンカバーのステーを溶接して取り付けました。この後外観を仕上げたりベアリングを交換したりします。

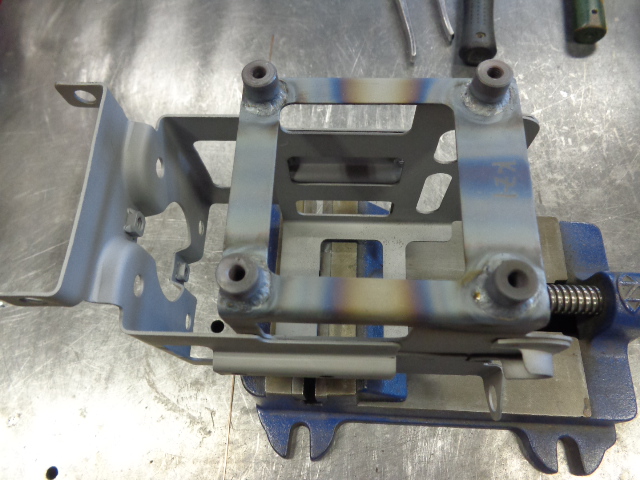

- バッテリーケースです。

- バッテリーケースにこのネジを切ったカラーを取り付けます。

- 先ほどのカラーを溶接し取り付け、このあと再度ブラストします。ここにステーを取り付け、イグナイターを取り付けるためです。本来なら必要ないのですが、ETCを付ける関係上、ここにイグナイターを付けるのが一番良いと考えるからです。

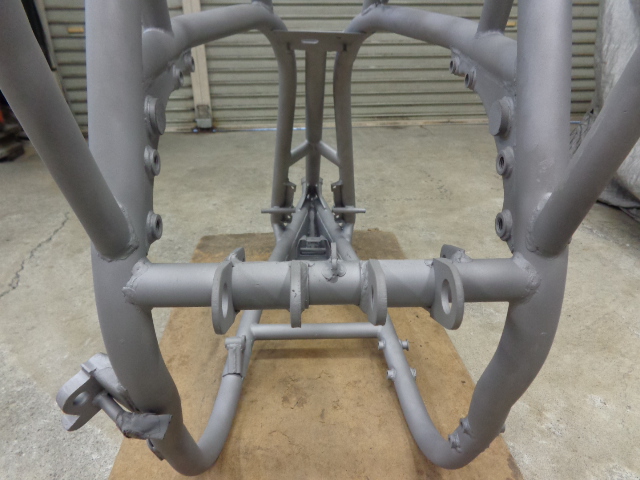

- フレームの補強が終わり、再度ブラストが終わったところです。各部アップで写していますので、きちんとブラスト作業が行われているのが確認できます。ブラストという作業は簡単によく使われますが、粉塵がたくさんでて作業しにくく大きな部品をブラストするのは大変根気がいり、時間のかかる作業です。エンジン、フレームともきちんと作業しているところはほとんどないと思います。

- ネック部分のパイプの補強。

- ネック部分のプレートの補強。

- ネック部分の裏側。

- タンク下部の補強。

- ダウンチューブ左右連結の補強。

- レイダウン加工と、プレートの補強。

- スイングアームのシャフト近くの補強。

- したから見たところ。

- テーパーローラーベアリングに交換しています。

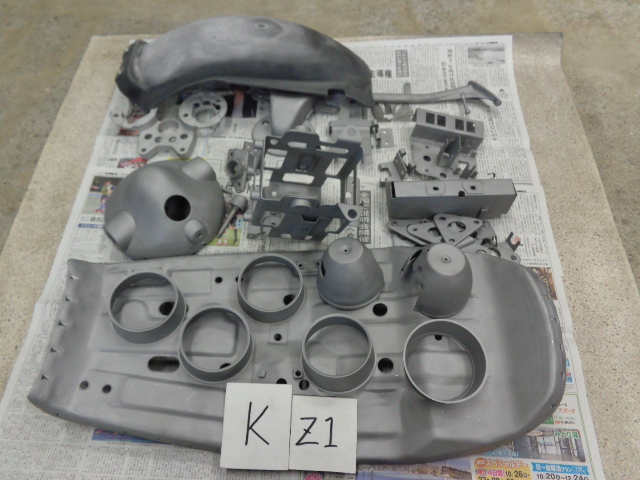

- 各部品のブラスト後ご覧のようにきっちりブラストします。

- 下塗りが終わりました。必要な部分にはプライマーを下塗り前に塗ってます。

- 下塗りが終わり研いだところ。

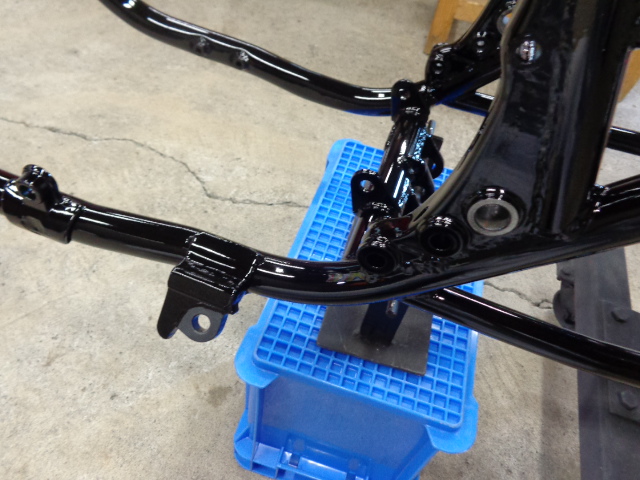

- 当社では治具にはめてぐるぐる回しながら塗装しています。

- 各部の仕上がりを確認してください。

- パウダーコーティング等は好きではありません。質感が不自然で印象が悪いので。このへんは好みで良いとは思いますが、当社は2液のウレタンを可能な限り使います。旧車バイクのフレームは外からも結構見えるので、旧車としての雰囲気、質感も大事だと思っています。かなり時間もかかりますが、塗るのも難しいです。

次回からエンジン組立が紹介できるかな。

コメント