過去に販売したY様GPZ750の整備模様を紹介します。

この車両だけ特別に行ったものではなく

一台一台車両のコンディションを見極め

古いバイクでも安心して乗っていただけるように

必要な整備を施して納品しています。

その分時間はかかるのですけれど。

長くなるためエンジン編と車体編に分け

今回はエンジン編です。

エンジンを降ろしての整備は当社にとって

当たり前のことで、エンジンを降ろして

整備しないことの方が少ないですね。

当社の取り扱い車種で

エンジンを降ろさずに済むのは

程度の良いDUCATI900ss系ぐらいですかね。

数はとても少ないですが900ssはまだ

良いものが残っているので。

過去に当社で整備やレストア後に販売したものが

再入庫した時も、必要があれば

躊躇なくエンジンを降ろして整備します。

かといって余計なことをしすぎれば

時間も費用も無駄にかかって

販売価格も高くなってしまうので

完成時の状態をイメージして

いかに余計なことをしないかということも

大切です。

よく古いバイクが販売される時に

整備済みですということが書かれていますが、

1970年~1980年代の古いバイクたちにとって

エンジンやブレーキのオイル交換しただの、

キャブを分解して清掃したってのは

整備したうちに入りません。

まずはエンジンの整備模様を紹介します。

フルオーバーホールではなく、

今後安心して乗っていただくための

納車整備になります。

ちなみに今エンジンのフルオーバーホールのみを

受注する時は170万円からとなっています。

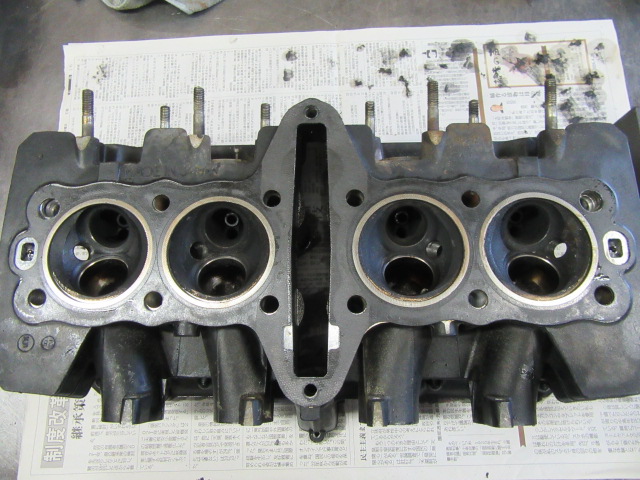

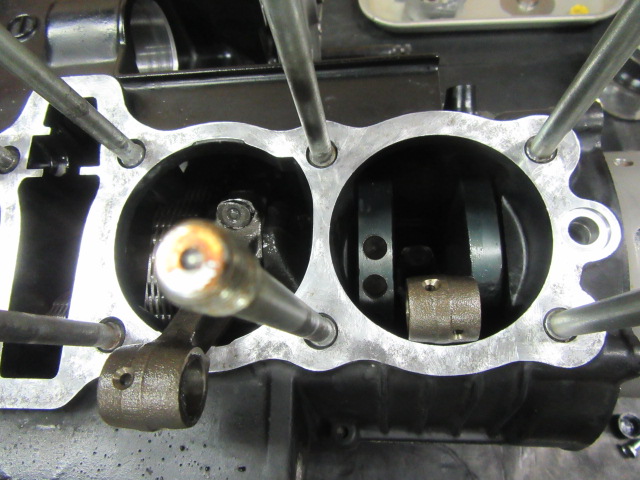

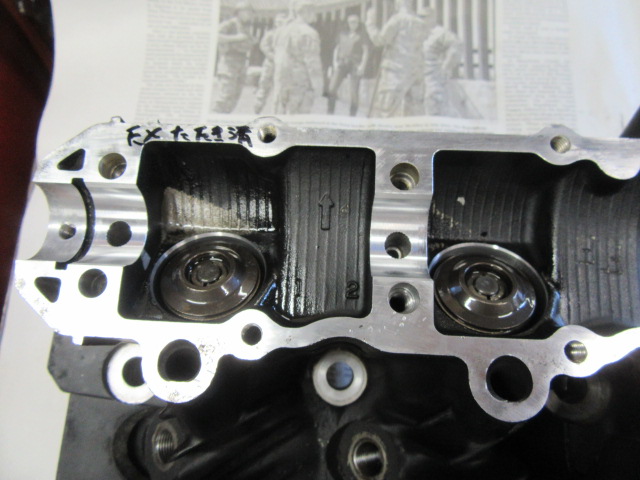

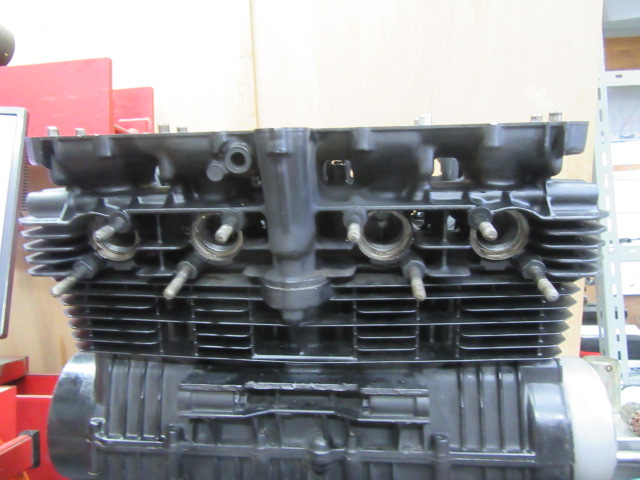

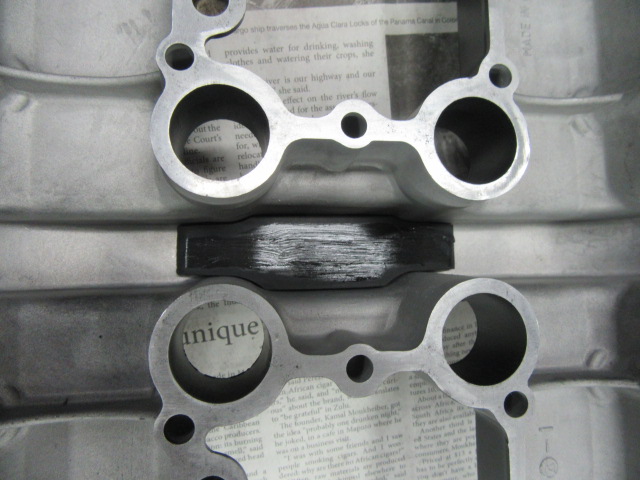

ヘッドをおろして、すぐの状態。

ヘッドガスケットもついたままですが

違和感があるところがなくカーボンの

体積も多くなくて、とても状態が良いのが

わかります。

繰り返しになりますが

エンジンのオーバーホールでなく

販売のための整備ですが、

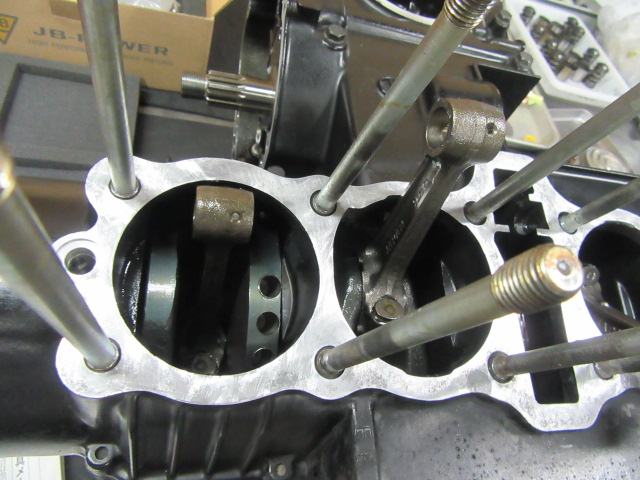

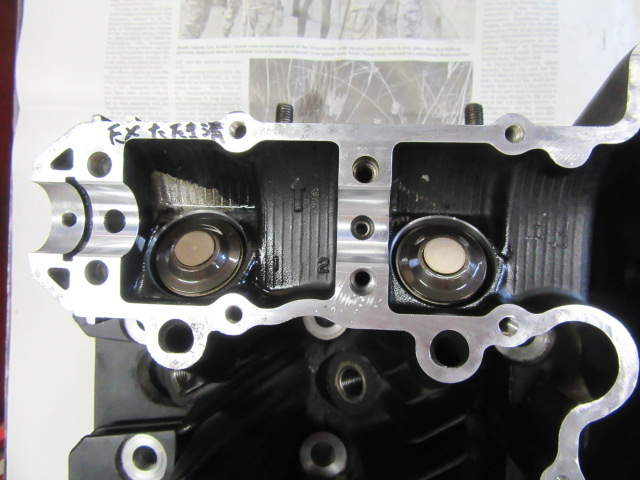

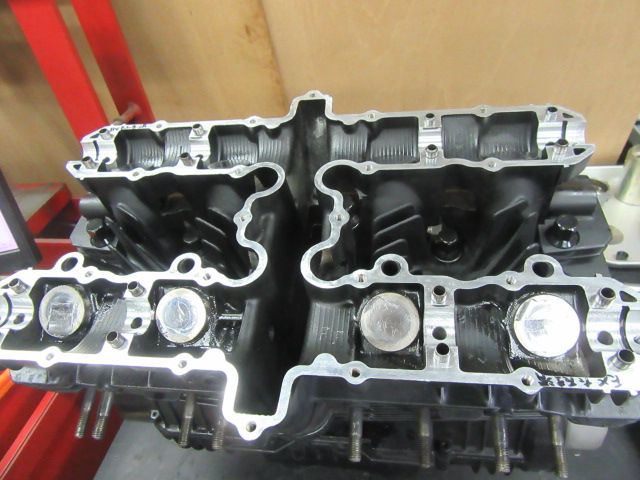

ポートと燃焼室のカーボンをある程度落とし、

シートカットすり合わせをしたところ。

バルブのカーボンも機能的に問題ないところまで

きれいにしています。

このエンジンは、実走行距離10,000キロ未満と

とても少ないのですが、測定したところ

ピストンもほとんど消耗していません。

清掃しピストンリングを新品に交換します。

幸い、ピストンリングはまだ新品が出ます。

ご覧のように状態が良いですが、

もしエンジンフルオーバーホールなら

状態が良くてもピストンも交換となります。

その分価格は高くなりますね。

これからピストンリングを組みつけます。

組み付け前、事前にピストンとシリンダーとの

クリアランス測定とピストンリングの合口測定、

ピストンリングの合口バリとりなども行っています。

リングなど組み付けが終わったら埃が入らないようにして一旦保管しておきます。

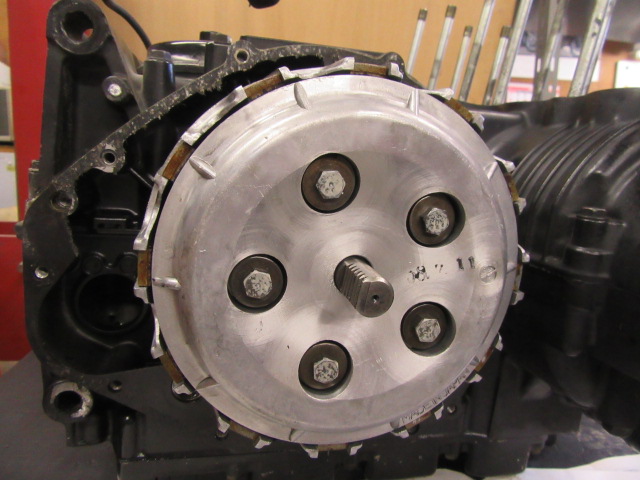

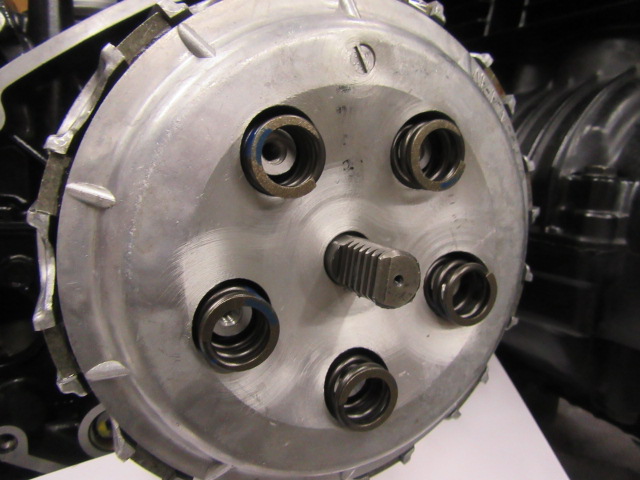

後でクラッチの整備をするのですが、ハウジングも外して分解しておきます。

実走行距離を裏付けるように何もしていない状態でもかなりきれいです。

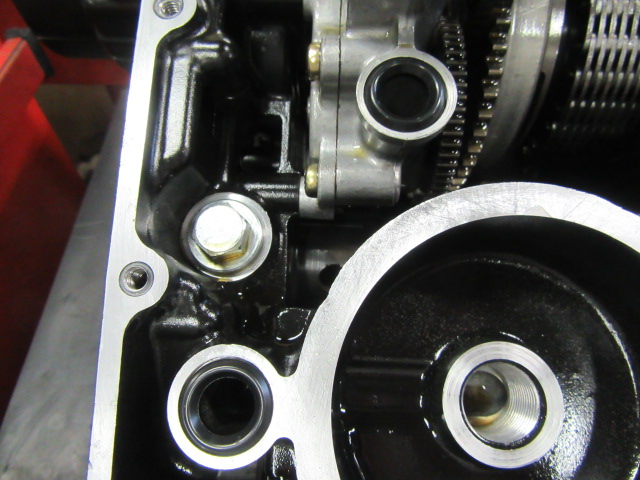

クラッチハウジングまで外したところです。

新品のようにきれいですね。

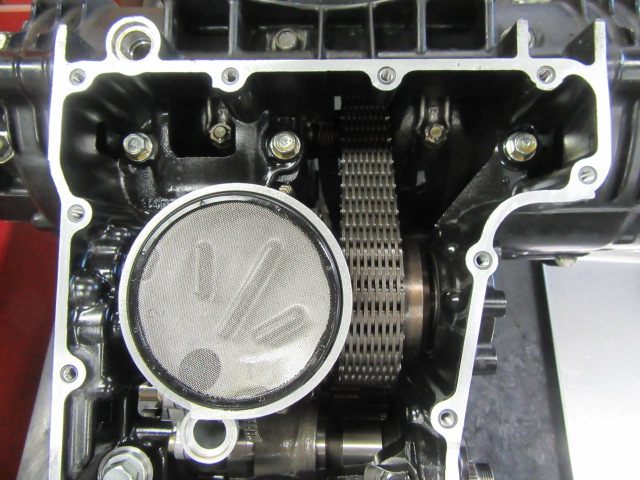

エンジンをひっくり返して、オイルパン回りの整備をします。

この写真はオイルパンを外したところ。

オイルポンプとプライマリーチェーンが見えます。

かなりきれいです。

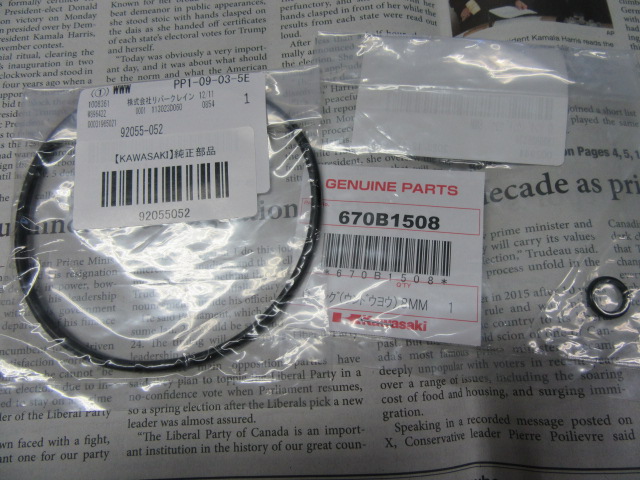

今回このエンジンは状態が良いので

クランクケースは分解しません。

オーリングやガスケットを交換します。

こういう部品もどんどん欠品になっていきますから、

オイルパン回りからオイル漏れする事は

実際ほとんどないのですが、

部品があるうちに交換しておけば安心です。

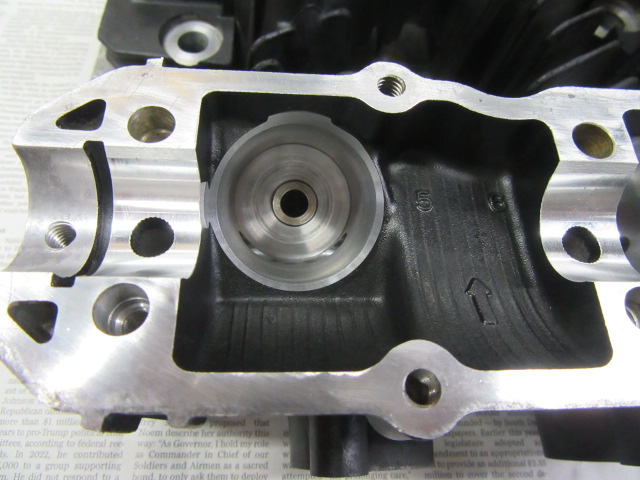

先程のオーリングはこのようについてます。

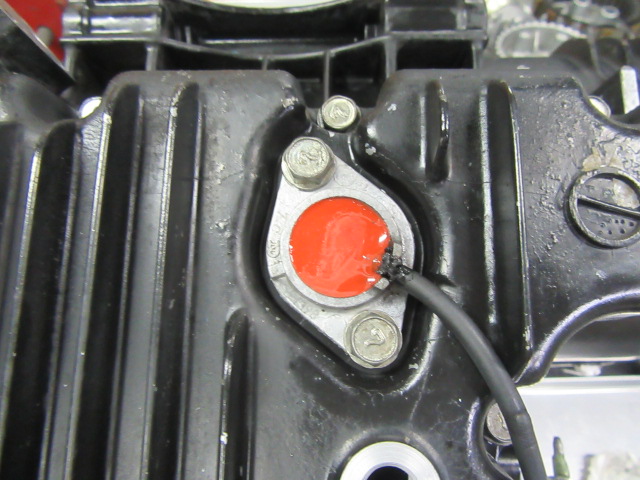

オイルパン組み付けた後、オイルレベルセンサーの

オーリングを交換します。

GPZ750は通常どのバイクにもついている

オイルプレッシャースイッチはついておらず、

写真のオイルレベルセンサーだけがついています。

つまりオイルの圧力低下を知らせるものではなく

オイルの量が入っているかいないかのセンサーで、

とても珍しいですね。

オイルパンなどの下回りは大体ドロドロなので、

きれいに清掃しておきます。

今回エンジン外観のレストアは行っておりません。

もちろん販売価格を抑え、納期も早くするためです。

純正のオイルフィルターを使用します。

GPZ750はフィルター回りの組み付け方が他の車種と違います。

この写真はオイルパンの後端の部分ですが、

オイルフィルターをオイルパンに組みつけた後、

メクラ部分のチェックを行いました。

この部分はオイル滲みが出やすいので一度外し、

オイルが漏れないように対策して締め付けています。

エンジン下端にある為、

後でオイルにじみを治すとなると

意外に手間がかかるためです。

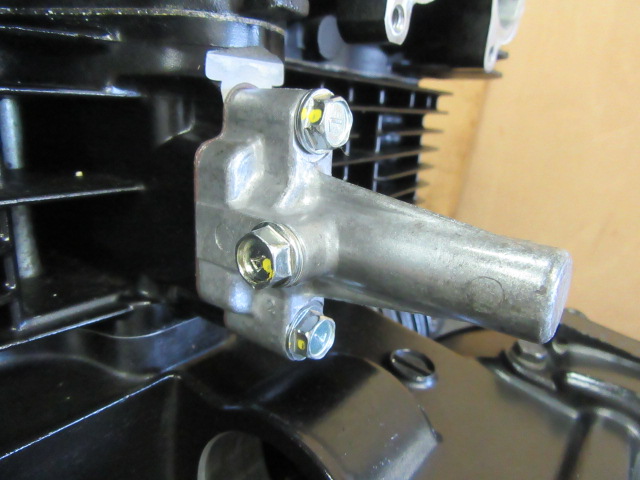

この部品はオイルパン前側のメクラになります。

このオーリングは欠品なので、別のものを使っています。

部品を取り付けるとこんな感じになります。

オイルクーラーが取り付けられるように

なっているのだと思います。

オイルパン回りの整備が終わり、エンジン上下を

元の状態に戻して別の部分の整備に移ります。

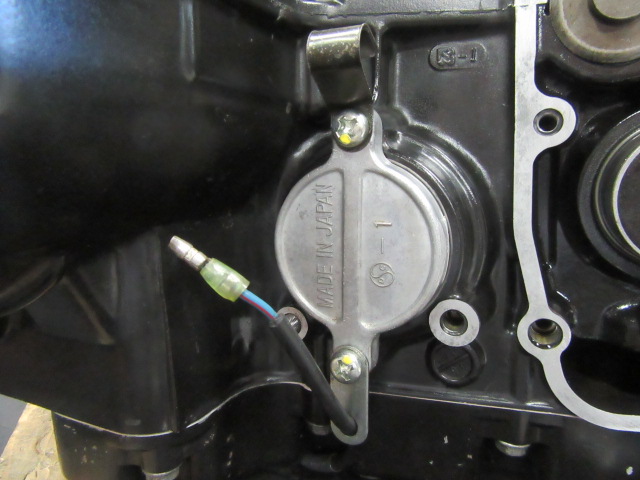

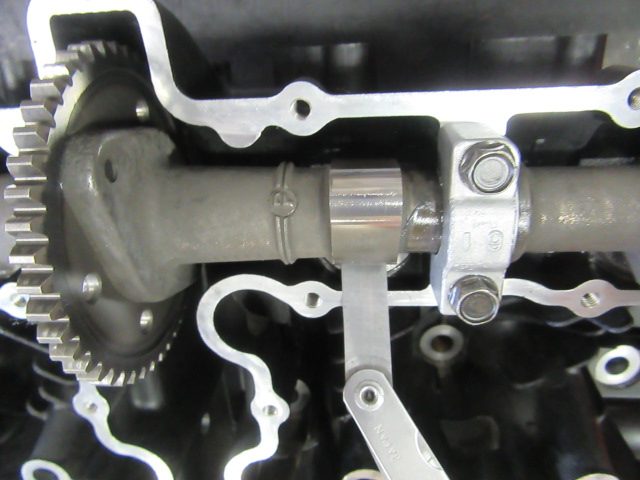

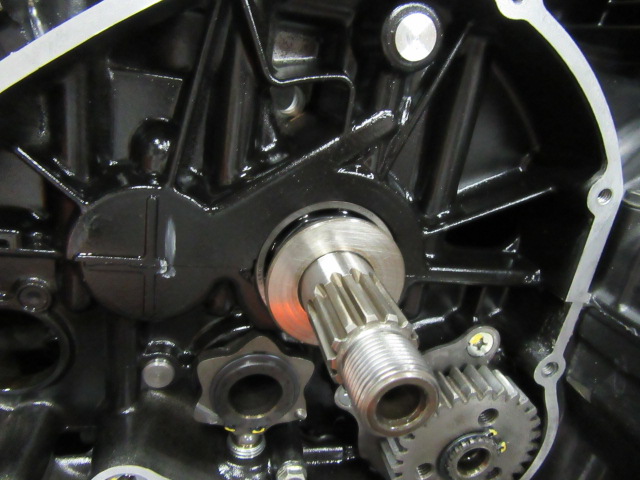

これはクランクシャフトの出力を受ける

プライマリーシャフト端の部分です。

先程のプライマリーシャフトの蓋になります。

こういう部分のオーリングなども

欠品になりやすいので交換しておけば安心です。

オーリングなども一旦欠品になると、

ちょうど良いサイズや使用目的に合わなかったりして

代替品を探すのは大変だったりしますから。

線が見えるのは、先ほど紹介した

オイルパンから来るオイルレベルセンサーのものです。

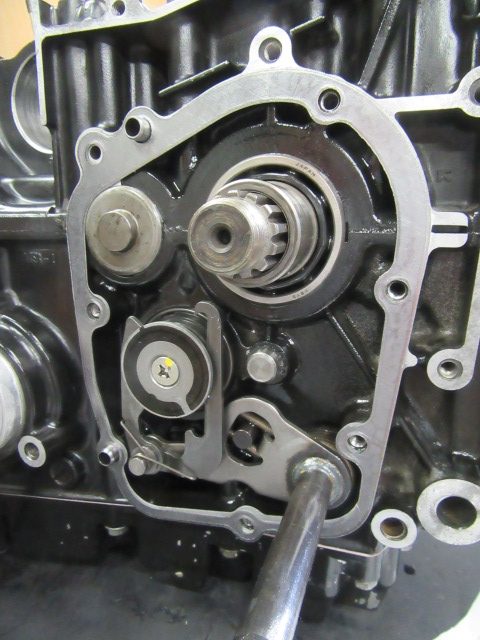

ギアチェンジ機構のカバーです。

大体チェーンオイルが付いてドロドロ状態に

なっていますね。この写真は清掃後です。

この部分のガスケットとシールも交換し、

内部もチェックします。

シール組み付け後。右下のシールが他のシールよりも

オイル漏れがでやすいです。

スズキ車などとシールのタイプが違うので

漏れやすいのです。納車整備では必ず

まとめて交換しておきます。

ギヤチェンジのレバーASSYです。

レバー裏側、支点部分にクラックが入っていたり

ガタが出ていたりする車両もあるので

チェックしておきます。これは大丈夫。

ノックピンやガスケットなど組み付けたところ。

このガスケットは品質が良いですね。

スプリング関係は再使用です。

組み付け後の写真を撮り忘れましたが、

ほとんど壊れないニュートラルスイッチも

交換しておきます。

ニュートラルスイッチです。

続いて、ピストンなど組みつけていきます。

あらかじめゴミなどは清掃し、

ガスケットは剥がしてあります。

腰上の作業を簡単に言う人がいますが

古いバイクの場合、

シリンダースタットボルトまわりに

小さな砂利などが溜まっています。

それをエンジン内に落とさずきれいに

清掃する事は難しく、かなり時間が

必要で気を使います。

こういう作業もエンジンを下ろしていれば

作業しやすいですが、車体にエンジンが

積まれた状態のままだとかなり作業が

しにくいですね。

エンジンを下ろしてしまえばオイルパン含め

腰下の作業もできますし、

普段作業できないフレーム側のチェック清掃も

できるので、どちらが良い仕事ができるかと

言えば断然おろしてしまう方なのは明らかです。

ただエンジン載せ降ろしは一人作業だと

しにくいので、条件次第です。

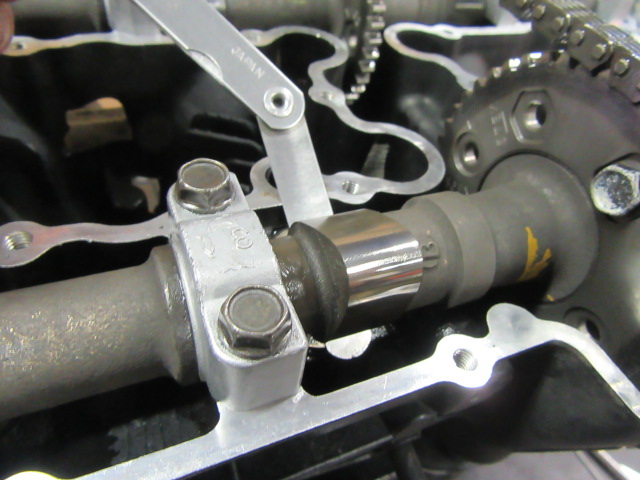

カムチェーンテンショナーです。

GPZ750のテンショナーは、このように

シンプルな作りになっています。

この辺の部品は欠品になると、

まず再生産されない部品です。

今回の車両は程度が良く、交換の必要は

ありませんでしたがせっかくばらしたので

交換しています。

クランクケースからシリンダーへは

この部分を通ってオイルが流れます。

特殊な形状のノックピンが使われて、

オイル漏れ防止のオーリングが組み込まれています。

カムチェーンテンショナーを組みつけたところです。

この写真は、シリンダーを下から撮った写真です。

傷がほとんどなくご覧のようにとても状態が良いです。

前側のカムチェーンガイドです。

これもまだありがたいことに部品がでます。

純正のヘッドガスケットです。

これも嬉しいことに部品がでます。

ピストンとシリンダーを組みつけたところです。

この作業は埃がつきやすいので手早く行います。

ヘッドガスケットを取り付けたところです。

中央部前後にテンショナー関連の部品と

端の部分にはオイル通路が見えます。

シリンダーのベースガスケットと

ヘッドガスケットには上下の向きがあり、

どちらも写真のようにUPと書かれています。

本当はシリンダーを組みつける前に

あらかじめヘッドを組み立ててあるのですが、

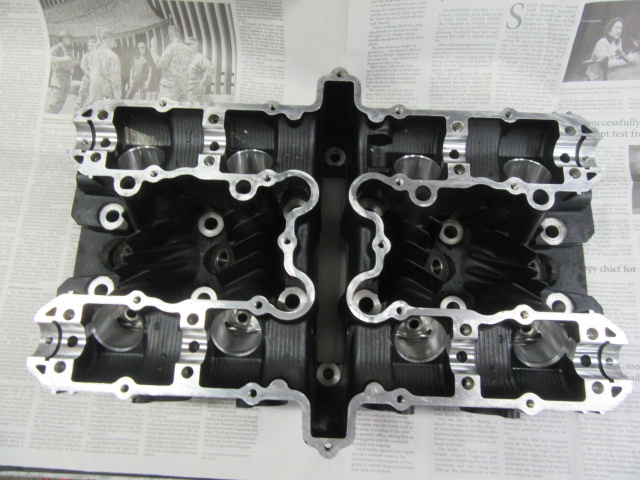

ヘッドの組み立て模様を紹介します。

見てわかるように実装行距離10,000キロ弱を

裏付ける大変状態のよいヘッドです。

長年重整備ばかりしていると

経験から解るようになります。

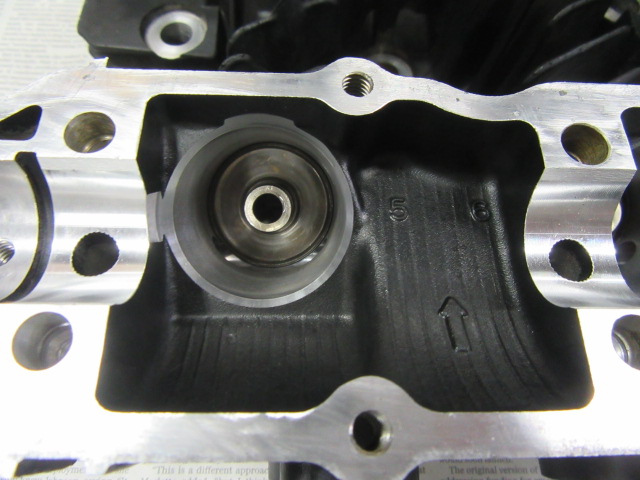

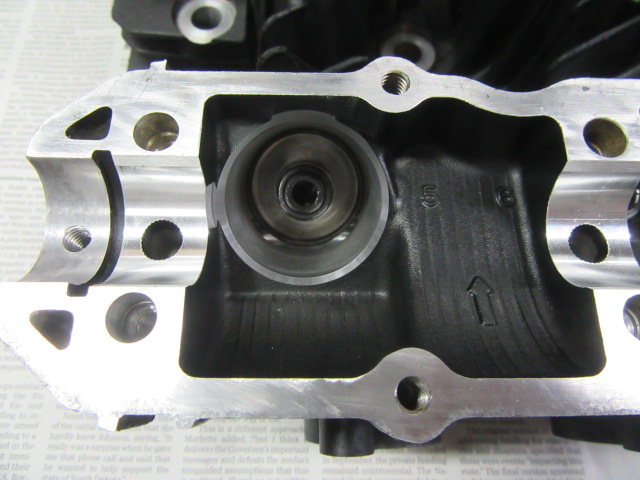

これからバルブスプリングシートと

ステムシールを組み付けます。写真はIN側です。

バルブスプリングシートを組みつけたところ。

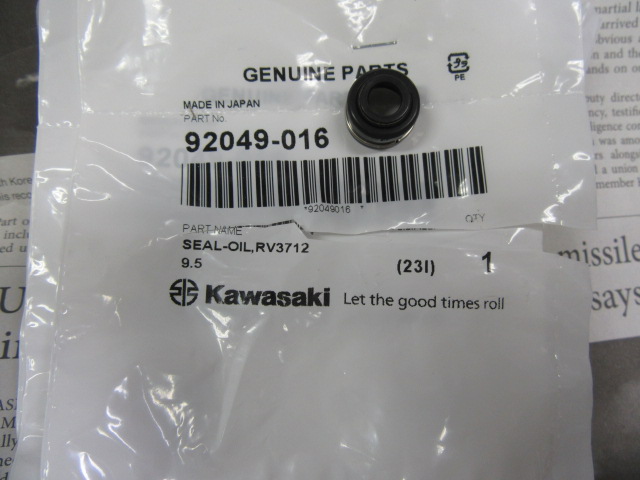

バルブステムシールです。

ステムシールを組みつけたところ。

写真では1気筒ずつになっていますが、

4気筒分連続で作業しています。

写真では4気筒分全て撮って記録を

残しておきます。

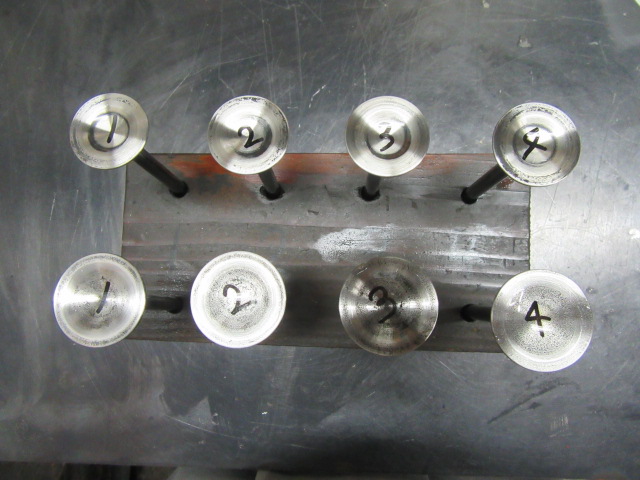

バルブです。フルオーバーホールほどでは

無いですが、機能的に問題ないところまで

カーボンなどは落として磨いてあります。

EX側にバルブを組みつけたところ

バルブスプリングです。

今回は状態よく走行距離も少ないので

再使用で問題ありません。

ピッチの狭い方をヘッドにして組みつけます。

リテーナーです。

どの部品もそうですが、

必要な部分にオイルなどを塗って組みつけます。

塗りすぎるとあちこちオイルまみれになって

組みにくくなるので、必要な分だけ塗ります。

リテーナーを組みつけたところ。

GPZ750はインナーシムタイプなので

小さなシムが載せられるような構造になっています。

コッターです。これもオイルを少量塗って組みつけます。

雑に組みつけるのではなく、

コッターはこのように上下の隙間が、

大体同じ位に組みつけます。

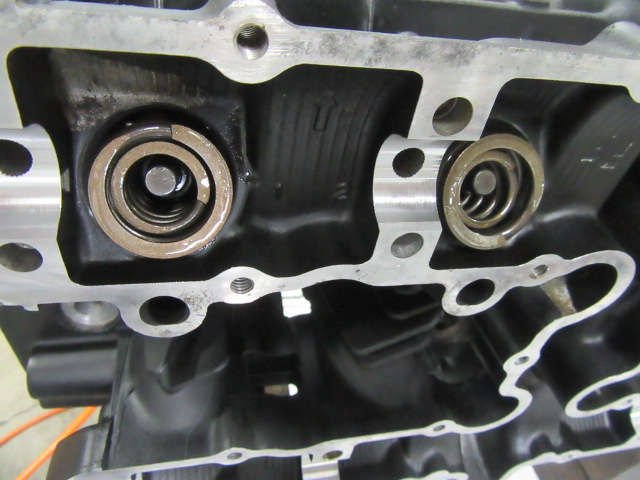

4気筒IN側、EX側すべてです。

バルブ回りの組み付けが終わりました。

燃焼室もフルオーバーホールほどでは無いですが、

機能的に充分ところまでカーボンなどを落としています。

少し黒く見えるのは鋳肌のくぼんだ部分ですね。

リフターを組みつける前に、

バルブステムエンドを叩いてコッターの位置を

なじませておきます。

仮のインナーシムをのせます。

後で作業しやすいように、薄めのものを入れておきます。

バルブリフターを組みつけて、ヘッド単体での

仮シム調整を行います。あくまで仮です。

ヘッドをエンジンに組みつけてからではなく

ヘッド単体の状態で、ある程度シム調整を

しておきます。

ヘッド単体の状態で、ある程度調整をしておけば

バルブシートカットが適切でない場合も

このタイミングで気づくことができ、

問題になることを防げます。

もちろん、そんなことがないほうが良いのですが。

他店で行われたカワサキZ系などの

シートカットではバルブを追い込みすぎた

シートカットが行われていることがあります。

GPZ750のようにインナーシムタイプの場合、

シム調整のたびにカムシャフトを外さなくては

なりません。

そのたびに、カムチェーンなどもかけたり

しないといけないので、

単体である程度調整していく方が断然正確に

早く作業を進めることができます。

あくまで仮の調整ですので、少し広めの

クリアランスになるように調整しておきます。

ヘッドをエンジン本体に組み付け、

カムチェーンを張ると少しクリアランスが

狭くなりますから。

ヘッド単体の作業が終わったら、

ヘッドナットとワッシャーを準備します。

組み付け前に摩擦調整のグリスなど

塗っておきます。

このボルトとワッシャーはヘッド中央部の

締め付けに使うボルトです。

ヘッドをエンジン本体に組みつけました。

先程紹介したヘッド中央のボルトです。

上から見ると、こんな感じです。

カムシェーンテンショナーは

元々ついていたものではなくMK2系のものを使います。

FCRキャブレターにを交換するので、

そのままだとキャブレターとテンショナーが

干渉してしまうからです。

テンショナーを固定するためのボルトです。

この部分はフランジ付きボルトを

使用するのがよく、

GPZ750は内部と貫通しているため

アルミガスケットを間に挟む必要があります。

また、上下で長さも違うため注意が必要です。

こういうところが大切なのですが、

雑に組まれているエンジンをよく見ます。

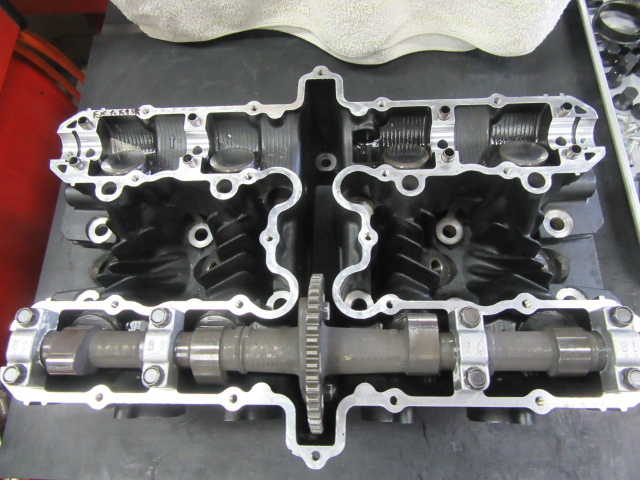

カムシャフトまで組みつけたところです。

先ほどヘッド単体で仮調整していた

バルブクリアランスを再度調整します。

写真ではカムシャフトを外したところは

撮ってありませんが

インナーシムタイプなのでシムを交換するごとに

カムシャフトは何度か外し調整します。

今回はIN側0.10mmぐらい、

EX側0.11mmぐらいに調整してあります。

再度ボルトの締め付け忘れがないか確認、

確認したところに黄色のペンでチェックを

入れておきます。

こういう部分は何度チェックしても良いと思います。

ビトーR&D時代に他店でエンジン作業をした

ZZ-R1100のカムスプロケットボルトの締め忘れで

エンジン内が削れていたものを実際に見たことが

あります。

重要なテンションナー部も同様に再確認を行います。

プラグは、エンジン、点火系、キャブレター、

マフラーが良ければ何の問題も起きず、

交換も年単位で行う程度でよいので

純正指定のものを使い、

特別なものは使っていません。

ただし、キャブセッティングは諸条件で

変わってくることがあるので

その場合は交換することもあります。

イリジウムなどは使ったことがないですね。

イグニッションコイルなどの相性を

考える必要があります。

プラグもこのように写真を撮っておけば

何を付けていたかがすぐに解ります。

インシュレーターです。これも新品が出るのはありがたい。

インシュレーターのゴムの材質が昔のものとは

違っているので、今は液体パッキンを合わせ目に

少量塗って組みつけています。

昔のものはこのような事はしなくてよい

材質のものが使われていたのですが。

新しいものが必ずしも良いとは限りません。

バンドは清掃して再使用。思っていたより、

かなり時間がかかってしまいました。

クラッチ回りの作業に入ります。

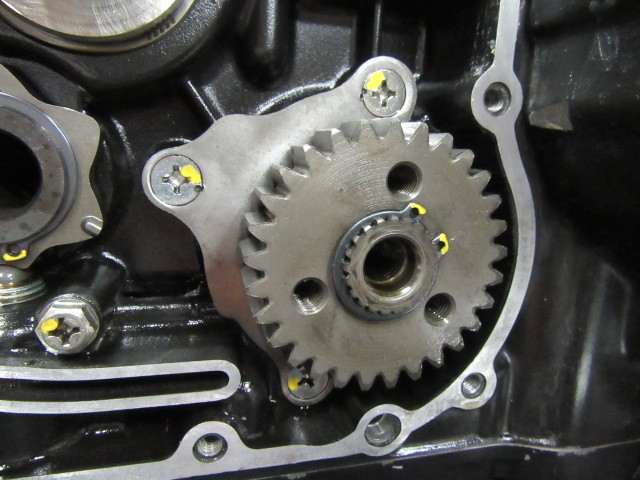

これはオイルポンプを回すためのギアです。

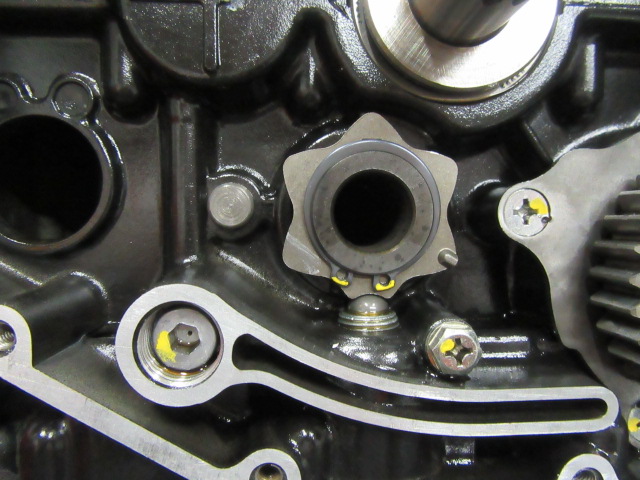

これは、ギアシフトドラムの端面です。

各部チェックして、印を入れています。

クラッチ関連の部品を組みつけていきます。

厚めのワッシャーを取り付け。

ブッシュとベアリングを組み付け。

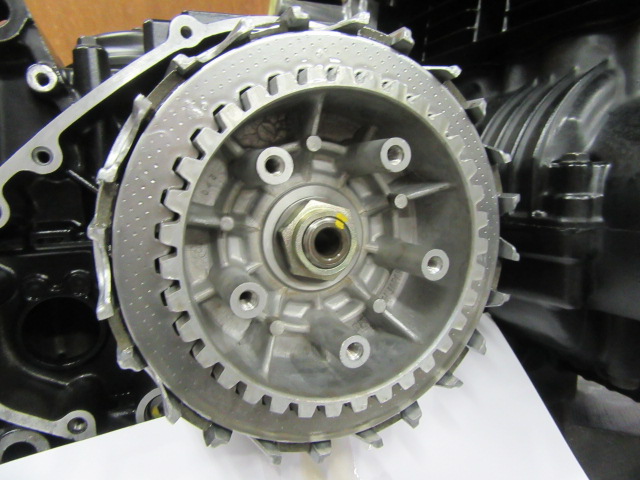

クラッチハウジングです。

内部ダンパーも状態良くそのまま使用します。

ワッシャーを取り付け。

カワサキ旧車のこの辺の構造はどの車種も

同じようなものです。

クラッチハブです。こちらも同様に状態が良いです。

ワッシャーを入れて、ナットで締め付け。

この後ヘッドカバーを組みつけていますが、

ヘッドカバー取り付け後の写真は

撮り忘れてしまいました。

ヘッドカバーはレストアしてあります。

カムプラグのゴムの材質もあまり良くなくて、

熱が入ったときに漏れやすいようです。

少しでも長持ちするように工夫して組みつけています。

この写真は、ヘッドカバーの裏側です。

ここにもカムチェーンのガイドが付いています。

ブリーザーのオーリングです。

ブリーザーボディを組付けました。

オイルギャラリーのオーリングを交換します。

普段漏れる事はありませんが。

エンジン左側の下の部分になります。

ジェネレーターカバーのエンブレムです。

一旦欠品になると手に入れるのが難しいので、

カバーをレストアして貼り付けました。

エンブレムだけ交換しても見た目の

バランスが合わないため、

カバーの方もレストアをしています。

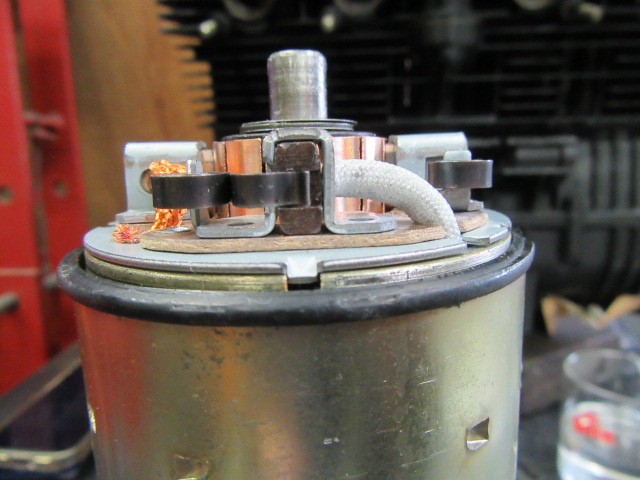

発電系部品のステーターです。

新品のようにとても状態が良いです。

ステーター固定のボルトです。このようなボルトは痛んでいることが多く、この車両のボルトも頭が少し痛んでいたので後のことを考え交換します。

カバーにステーターを取り付けたところです。

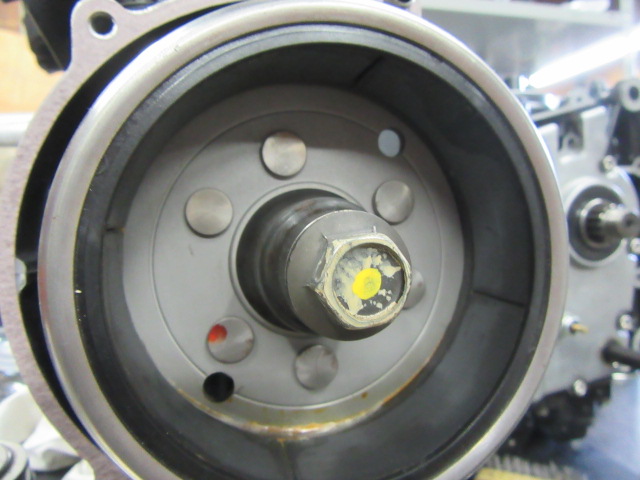

ローター側もこのように綺麗です。

締め付けは先に確認してあります。

カバーを取り付けました。

右側のカバーもレストアしてエンブレムを

交換しました。

先程と同様に、欠品になる前に交換しておく方が良いので。

作業は移ってクラッチカバー部のベアリングです。

今回交換の必要はなく、清掃してグリスアップしてあります。

クラッチのリリースレバーです。

状態は全く問題ありません。

リリースレバーをクラッチカバーに組み付けたところです。

外から見ると、こんな感じになります。

先端にクラッチケーブルがつながるように

なってます。

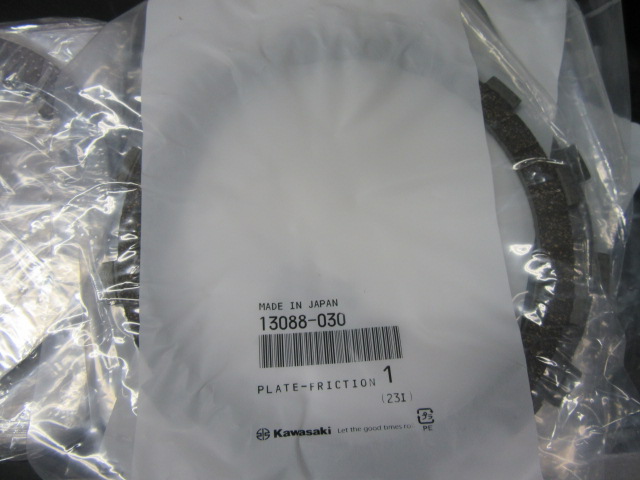

クラッチのプレートとディスク両方交換します。

鉄のプレートの方は痛んでいなければ

交換しなくても良い時もあります。

また明らかに最近交換されたものなどは

ディスクも交換しなくても良い場合もあります。

ただ、どちらも歪みがあったりすると

ギアシフト時にクラッチがうまく切れず、

ギヤチェンジがしにくくなったりします。

またクラッチの遊び調整がきちんとできていても

ニュートラルが出にくいなどの症状が

出る場合があります。

車種によりそれらは多少違いがあります。

カワサキJ系、ニンジャ系などで

ニュートラルが出にくい時、ギヤシフトが

硬くてしにくい時などはディスク関連を

全て交換してみてください。

クラッチディスクとプレートにオイルを塗り、

交互に組み付けていきます。

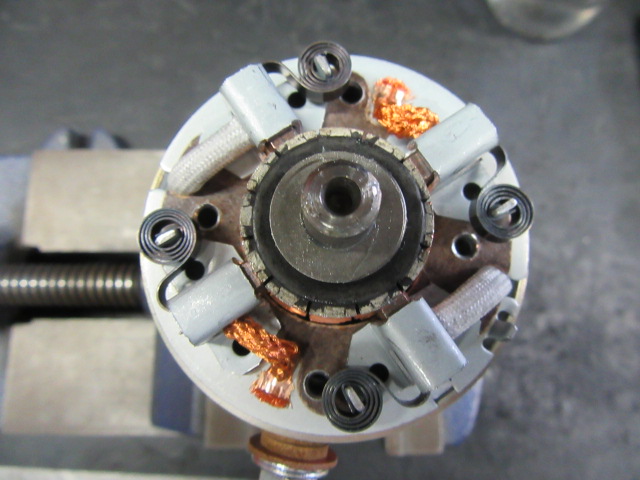

クラッチを切るときに、

使われるベアリング回りを組みつけます。

まずはワッシャーを入れます。

続いて、ベアリングを組み付け。

プッシュロッドを取り付け。

クラッチスプリングを新品に交換して組みつけます。

クラッチ、スプリングはこのようになります。

この後ボルトを規定トルクで締め付けているのですが、

写真を撮り忘れました。

クラッチカバーもレストアしたので、

傷がつかないように養生して取り付けました。

先ほど用意した右側のカバーも取り付け。

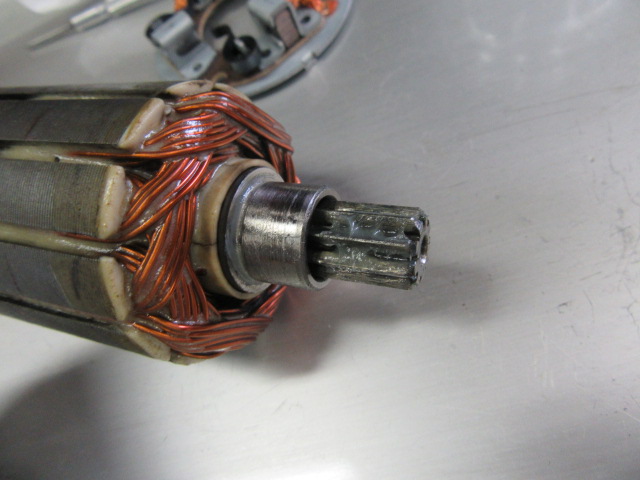

続いてセルモーターの整備です。

走行距離が少ないこともあり最初は

分解整備しない予定でしたが

なんとなく気になり分解してみたところ、

思ったよりブラシ周辺等が消耗していたので

その辺を交換します。

これも部品がでてよかった。

これが交換する部品です。

GPZ750のセルモーターは通常のものと

異なった構造で頭の部分にこのようなギアが

使用されています。

セルモーターは特に説明するほどの事が

無いので写真のみ紹介します。

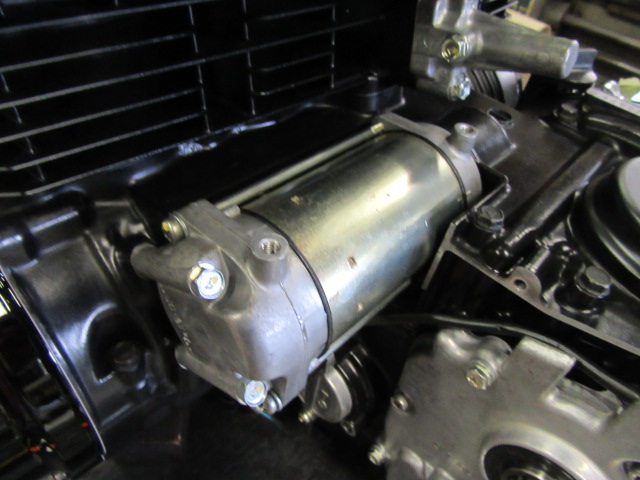

この部分にセルモーターを取り付けます。

セルモーターを取り付けました。

後のことになりますがすべて完成し、

走行テストした後に通常は交換しない

このセルモーターのギヤ部のシール

(部品設定がない)が劣化しており、

オイル漏れが発生して再度分解して

部品を探して交換する羽目になりました。

セルモーターカバーの裏側です。

ゴムのガスケットを交換してあります。

エンジン全体の写真を撮るのが面倒だったので、

(重いので撮るのが面倒)

撮影していませんがこれでエンジンが完成しました。

全て完成した時に外部は撮影できますから。

車体側の整備はまだ行っていませんが、

エンジンをのせた後に掃除できなくなる

フレームまわりを掃除した後、養生しました。

このエンジンはフレームに対し寸法的に余裕があり

エンジンの乗せおろしがしやすいため、

養生は割と軽めでも傷がつきません。

従ってウェスなどで保護せず、

ガムテープとマスキングテープで養生を行っています。

エンジン編はこれで終わりです。

車体整備品に移ります。

その辺で売られている古いバイクが

殆ど整備などしていないと言っている

理由が解ると思います。

今後はさらにきちっと整備をする店と

しない店がよりはっきり分かれてくると

思います。

要はきちんと整備できる人がいるかいないか、

それができる設備があるかないか、

ということですね。

コメント