私どもは毎日、カワサキZ系、J系を中心に

旧車バイクのレストア作業を行っております。

その中で求められるのは結果です。

プロなので当たり前です。

その結果を出すためにここに紹介するような

地道な作業を積み重ねています。

ではオーナーになられる方たちはどうか。

もちろんプロのレーサーではありません。

ですので、どうかプロセスも楽しんでほしい。

ラップタイムがどうとか、

最高速がどうとか、何馬力だとか、

レース車両のようなことも魅力の一つだとは

思います。

ですが運転の上手な人ではあっても、

プロのレーサーではないのですから、

そういう数値的なものではなく、

自分の操作により、

どのように旧車のバイクが動いたか、

反応したかを楽しんでほしい。

このころのバイクには何の電子制御もありません。

上手く運転すれば、素直に動き、

良い音がし、長持ちする。

間違った操作をすれば、

思うように動かず、調子も崩す。

最初にきちんとしたものを購入したのに

バイクの調子が悪くなるのが早ければ、

何か間違った扱いをしていないか

考えて見るのが良いです。

なんでもバイクのせいにするのは

間違っている。

そういう人が増えたから、

新しいスポーツバイク、スポーツカーも

間違った操作をしてもカバーする要素が増え、

ダイレクト感が減り、安定志向で、安全志向になり、

面白いものがどんどん、壊滅的に

なくなっているのです。

今一度自分の操作を考えてもいいのではないでしょうか。

私に聞きたい方は、

どんな不具合が起きたか聞けば

可能な限りレクチャーします。

でも間違った運転をしても

勝手に曲がっていったり、

綺麗に加速したり、

普段の足なら、集中力が低いとき、

体調の悪い時もあるので、安全マージンは

十分にとったものの方が良いと思いますが、

趣味の物なのにそんなものに乗って

面白いとは思わない。

また簡単にはても加えにくい。

だから飽きる。

バイクは集中して乗るべきだ。

機械がダメなものに電子制御で

ごまかしても。これもダメ。

間違った運転をすれば、

ダメだということをきいてくれない。

それでいいじゃないですか。

上手く運転すれば、

最高に楽しく、気持ちが良い。

スパッときまる。

完調の旧車バイクは楽しいですぞ。

でもそんなことより早く納車しろ~。

とご注文いただいている皆さまは、

思っていると思います。

とにかく頑張ります。

さて、Z1の製作写真の紹介ですが、

その時撮影に使っていたカメラがごく近い部分の

撮影が上手くいかないものだったので、

バルブシートまわりの良い写真が一枚しか

ありませんでした。

(その後故障でカメラは変更)

その関係で、

最近別のカメラで撮影した、J系のヘッドで

バルブシートカットすり合わせ作業を

行い撮影したものを先に紹介します。

こちらの方が解りやすいと思いますので。

この後紹介するZ1、あるいは今までのすべての

OHエンジンもこのように作業しています。

このバルブシートカットすり合わせ作業は

エンジン作業のとても重要な箇所で、

今まで入庫したオーバーホールやチューニング

作業を他社さんで行い、分解したエンジンで

ここがきちんとされていたものは

見たことがありません。

(不具合があって分解するからかもしれませんが。)

理由として考えられるのは、

古い車両なのでエンジンの整備作業で

バルブガイドが交換されているものが多いのですが、

それによりバルブシートとバルブの位置関係がずれ

それをきちんと修整するのは技術と手間が

かかるので、でたらめになっていると思われます。

ですので古くても純正出荷時から

手を加えられていないものは、

当たり幅は大幅に広がっているものの、

状態は良いものが多いです。

作業者はできないなら手を出すべきではない、

そういう箇所です。

また他社のものを批判するなら、

自分で作業したものをきっちり見せてから、

批判するべきだ。

人のことだけ悪く言うのは好きではない。

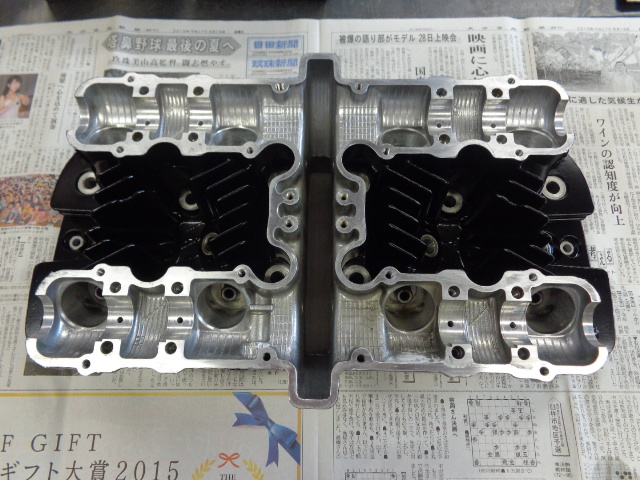

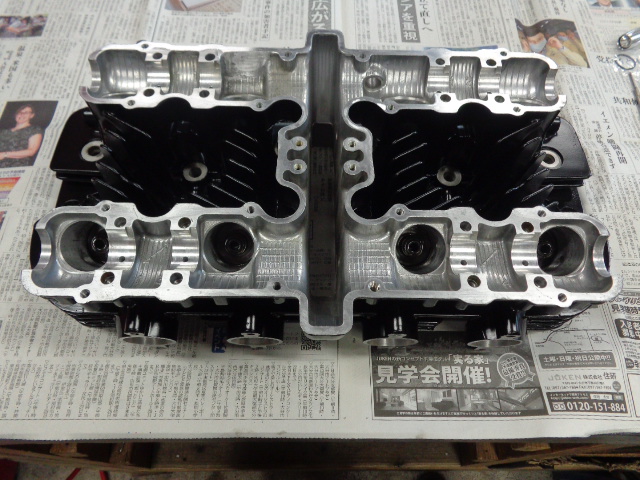

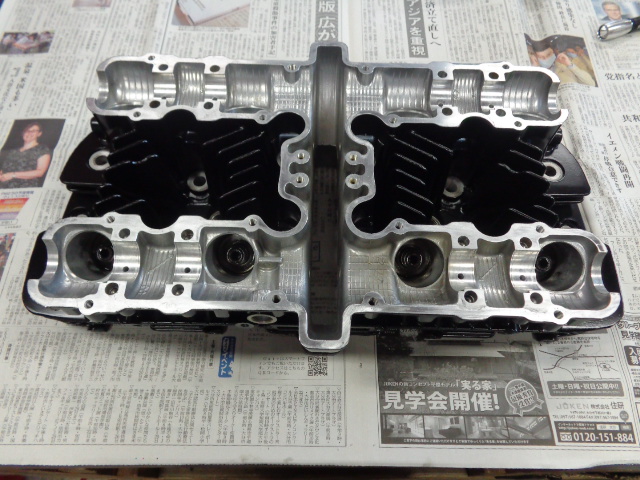

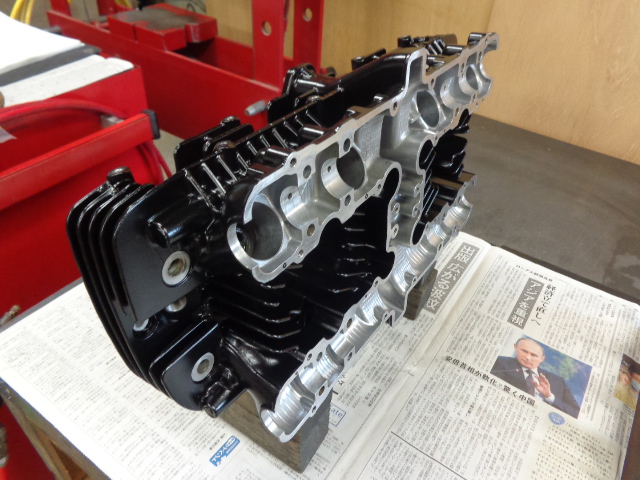

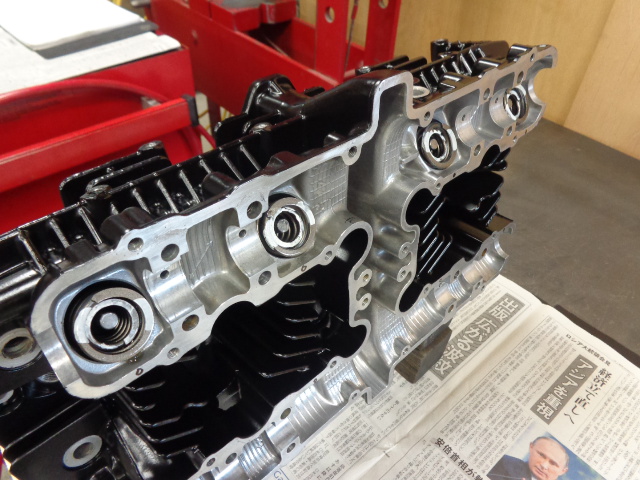

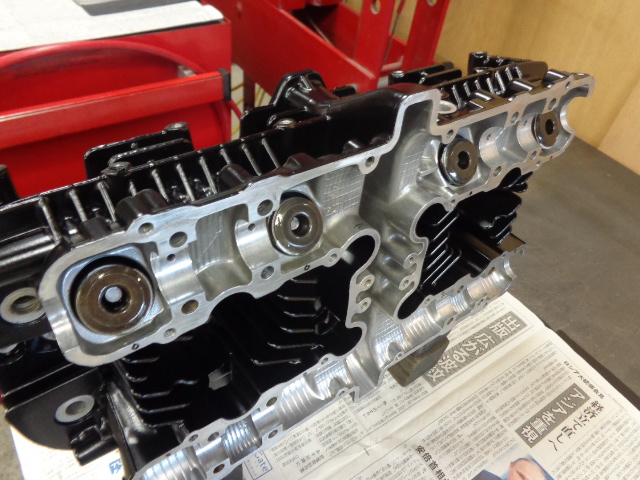

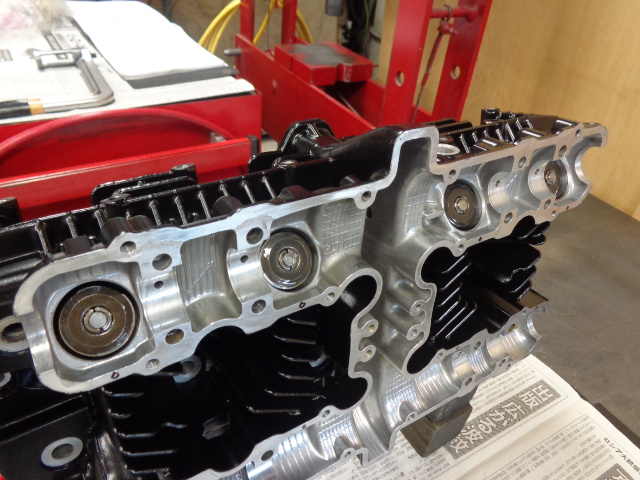

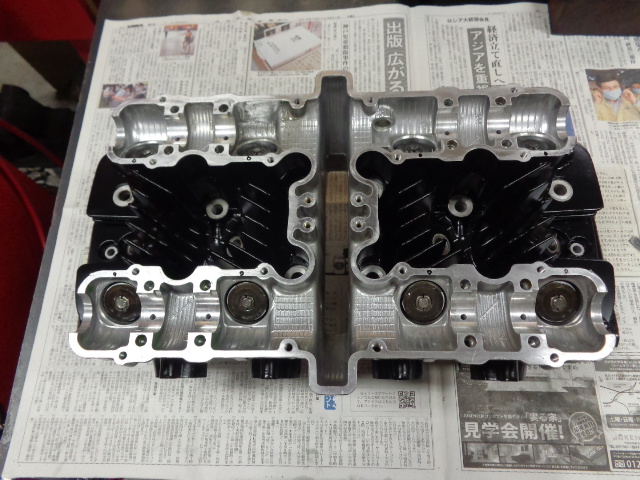

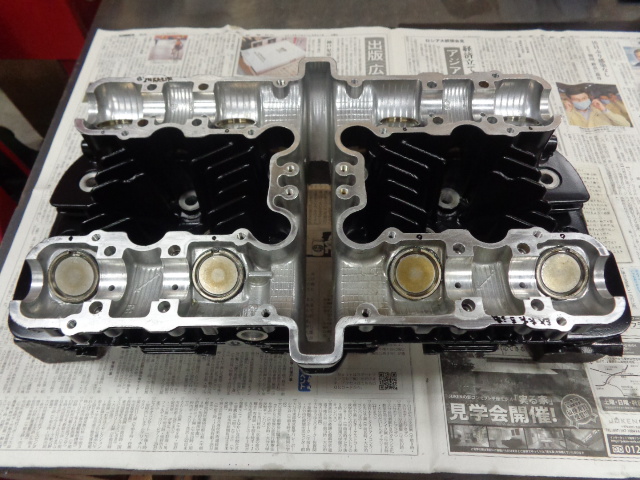

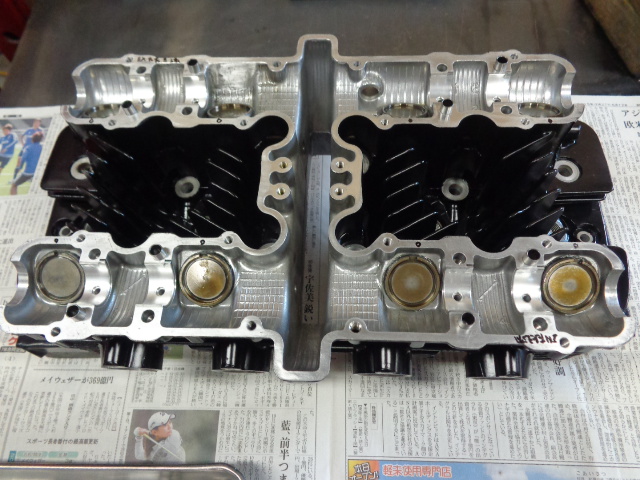

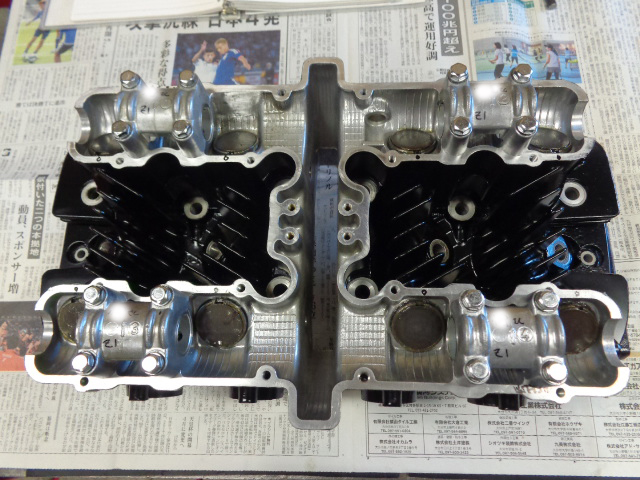

これがJ系(ローソン系含む)のバルブシートカット

すり合わせが終わったヘッドです。

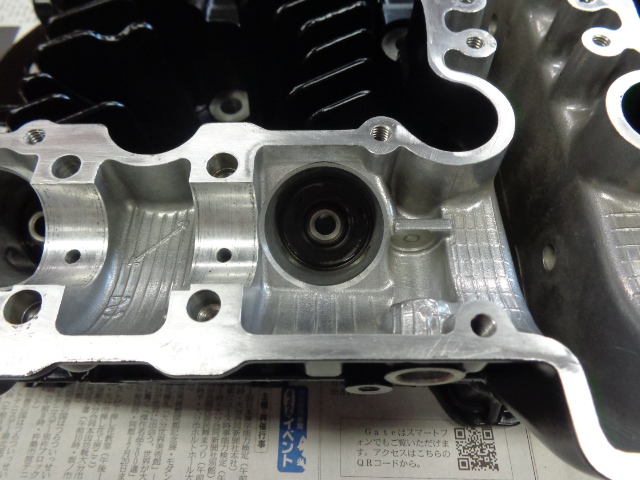

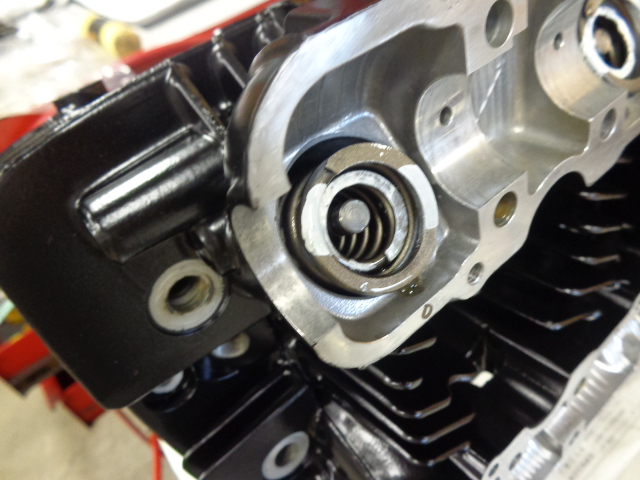

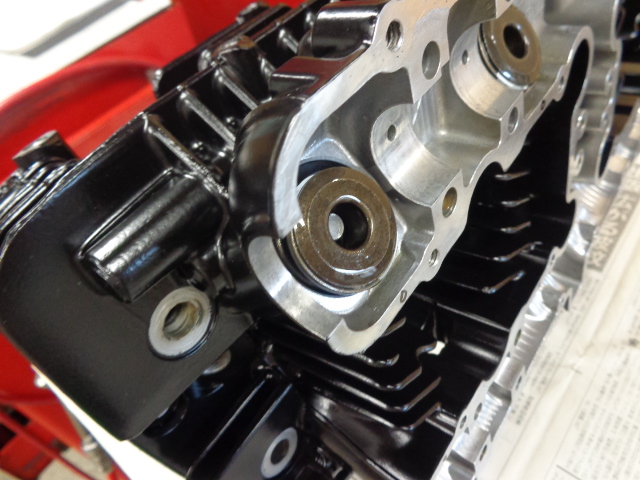

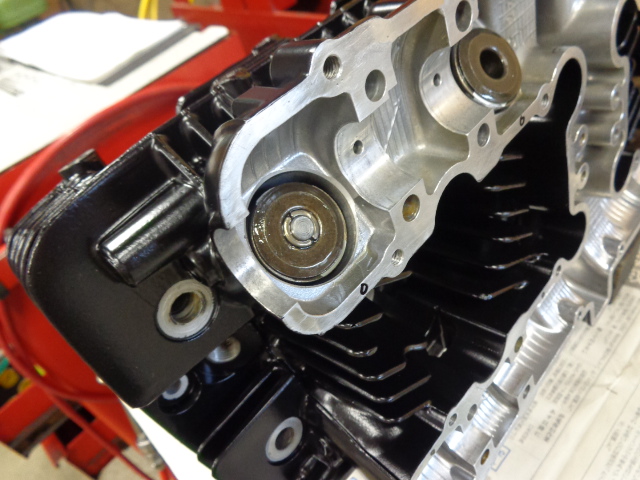

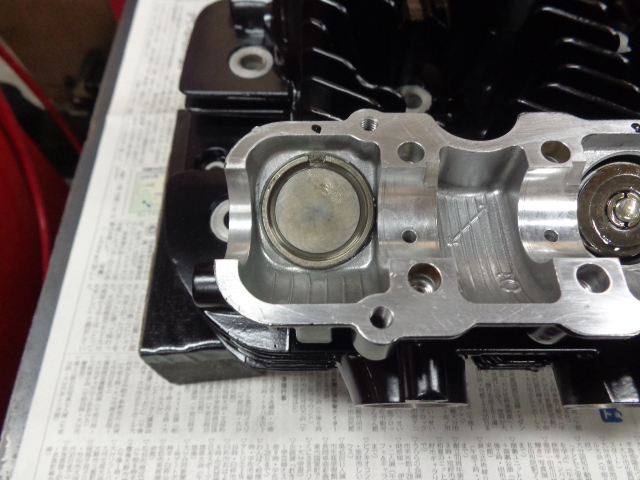

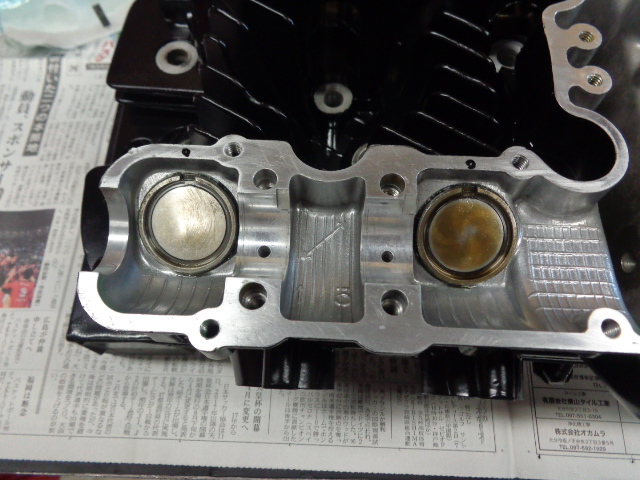

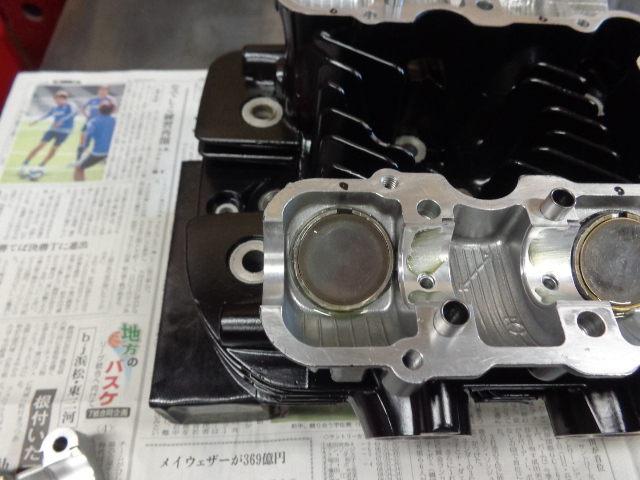

- 超重要なシートカットすり合わせ作業が終わったところ。これはIN側4番。バルブシートの当たり面がねずみ色になっているのが解ると思います。

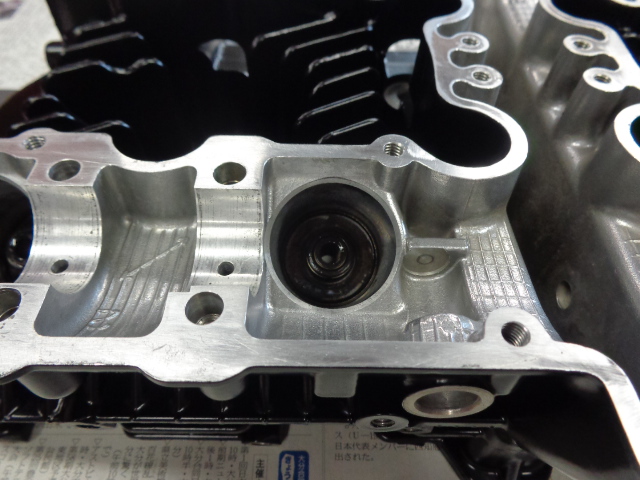

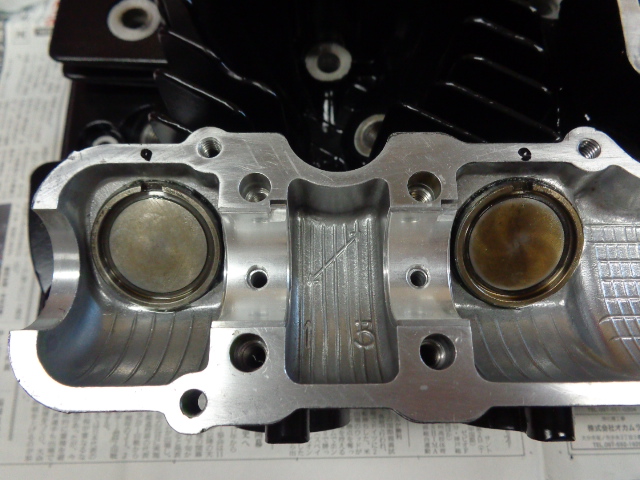

- 同じくIN側4番。光明丹であたりを最終チェック。この作業がとても重要で、先ほどのバルブシート当たり面がきれいに、むらなくねずみ色になっていたとしても、バルブがバルブシートにきちんと当たっていない時があります。(バルブシート面に対しバルブが斜めになっている)それを光明丹を薄く塗ってチェックします。厚く光明丹を塗ってしまうときちんと当たっていないのにもかかわらず、色がついてしまうため本当にバルブとバルブシートが当たっているか解らなくなってしまいます。そのため薄く、適切に塗ってチェックします。軽くバルブをバルブシートを密着させてこの写真のようになればOK。力づくで色がついてもダメです。

- EX4番。

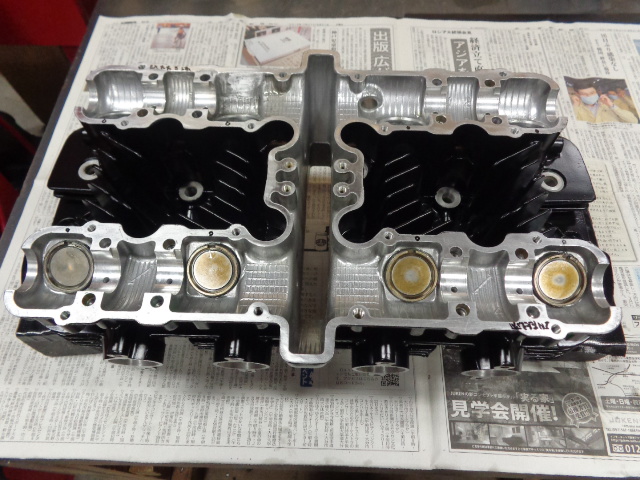

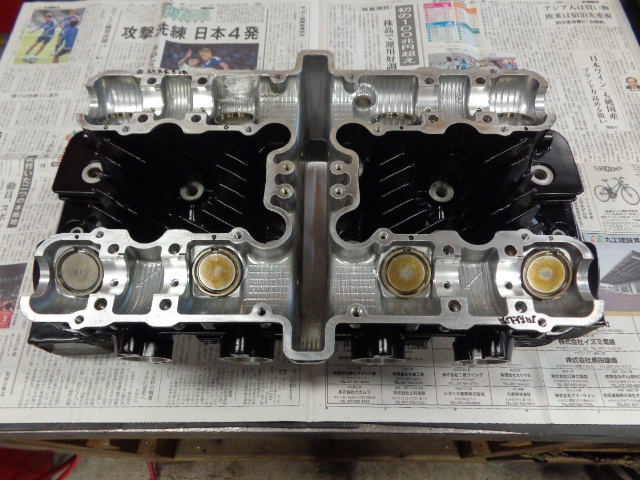

- 全てのバルブがこのようになればOKです。ポートが汚れているのはシートカットした後のカス。ちなみにこのヘッドは新品ですが、シートカットすり合わせを行う必要があります。

この作業が終わったら洗浄し、

バルブのセット長を簡単に測定します。

元々の状態が良く、きちんとした寸法のバルブで

あれば、自然と良い数値になります。

それはビッグバルブを使う時も同様です。

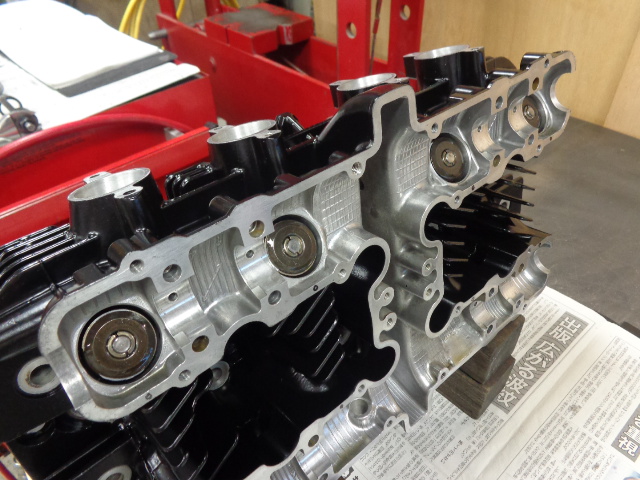

この下の写真はこれから組み立てを紹介する

Z1の物で、唯一ピントがあったもの。

色塗り前です。

- 紹介中のZ1のシートカットすり合わせが終わり、光明丹のチェックが終わったところ。

光明たんでのチェックは先程も書いたように、

(オレンジなっている部分)

きちんと出来ていれば、

力を入れずともバルブに薄く光明たんを

塗ってバルブをバルブシートに当てると

こうなります。

厚く塗ってはダメ。

軽く当ててきちんとこうなれば、

作業はOKです。

ではZ1製作模様の紹介です。

今日はヘッドの組み立てです。

- 今回のエンジンはオーバーホール仕様です。まずヘッドから組み立てます。組み立て前の作業はすべて終わっています。

- オイル通路をエアで吹きます。

- バルブスプリングシート。再使用です。意図があってバルブスプリングのセット長などを変えたい時以外は痛んでいなければ交換する必要はありません。

- スプリングシートに軽くオイルを塗って組み付け。オイル、グリス、液体パッキン、ネジロックもたくさん塗って良いことなどありません。適度に、必要な分だけ塗ります。

- バルブステムシール。社外品も売られていますが、ステムシールは純正品を使います。当社では社外品が悪い、純正品が良いと決め付けた考えではなく、両方を比べよいと思われる方を使います。時に純正品は社外品に比べ何倍もの値段の物もありますが、けちっていると後でツケがまわってきます。

- ステムシールは8バルブなので8個。

- ステムシールにオイルを塗ります。

- 解り難いですが、IN側バルブガイドにステムシールを組み付けたところ。

- IN側すべて組み付けました。シールが斜めになったりしていないかしつこく確認します。シール組み付け時に工具を使って強くたたきすぎ、切れてしまっていたものや、バルブガイドを深く入れすぎてシールを組み付ける部分が短くなり、きちんと組まれていなかったものを見たことがあります。一度や二度ではありません。

- EX側も同様に組み付けます。これは組み付け前。

- EX側バルブガイドにステムシールを組み付けました。Z系のステムシールにはシークリップみたいなものがついていますが、大体同じ向きになるように組みます。写真では解りませんが。

- ステムシールをすべて組み付け終わりました。

- バルブは純正です。今回はベースのエンジンの程度がとても良く、消耗していなかったため新品に交換する必要ありませんでした。カーボンを落として軽研磨して使用します。曲がりもチェックし、ステムの径はマイクロメーターで測定、バルブの外径はダイヤルノギスで念ため測っています。程度の良いものでも消耗しているものもあり、元々のシートカットの状態や、使い方で状態は変わります。

- バルブスプリングを組み付け時の状態に向きをそろえ(密がヘッド側)並べたところ。

- 不等長のタイプになります。バルブスプリングは強ければよいというものではなく、エンジンの仕様によって必要なものを使い分ける方が良いと思います。強ければそれだけ抵抗も大きくなり、ガサガサ回る原因の一つにもなりますし、始動時にセルの負担も大きくなります。

- ヘッドをたててバルブまわりを組み立てます。

- バルブシートとバルブ間にゴミが噛まないように気をつけ、バルブにオイルやグリスを塗って組み付けました。

- スプリングにオイルを塗って上下の向きを間違えないように組み付け。

- 4本ずつ組みます。

- リテーナー。再使用。

- リテーナーにもオイルを塗って組み付け。

- コッターをスプリングを縮めて正確に組み付け。

- コッターまで組み終わりました。コッターとリテーナーは前の整備が悪くなければ、通常痛むようなものではなく、交換の必要はありません。

- EX側すべて組み終わりました。

- IN側も同様に組みたてました。

- バルブまわりが組み終わり、このあとヘッドを作業台から少し浮かせてステムエンドが傷つかないようなものでたたいてリテーナー回りを落ち着かせてからリフターを組みます。

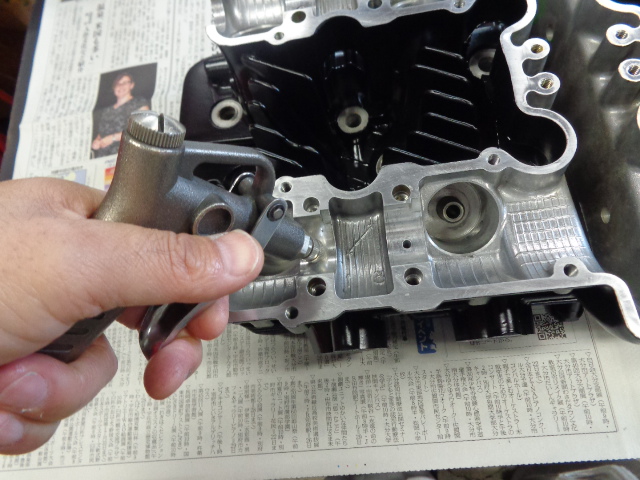

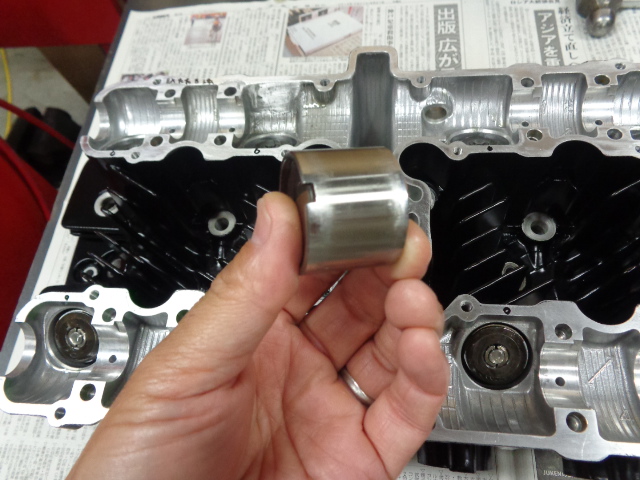

- リフター。気になる部分などあれば交換します。この手に持っているものは在庫の中古良品と交換したものです。オイルとグリスを塗って組みます。通常壊れたりする物ではないのですが、過去の整備で落とされたりすると少し変形して動きがスムーズでない物があったりします。

- 今回はハイカムを使わないOH仕様なのでリフターはノーマルのアウターシム式のままです。整備性はとても良いです。

- IN側のリフターまで組みつけました。

- EX側も同様です。

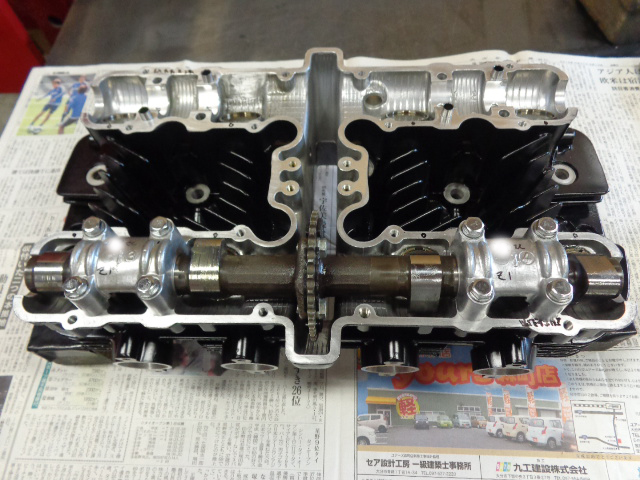

- カムはOH仕様なのでノーマルです。カム山は軽く研磨してあります。

- カムスプロケットのボルトを一度外してネジ山を洗浄、脱脂します。これはEX側。

- 高強度のネジロックを塗ります。

- トルクレンチを使って締め付け。当社ではエンジン内の重要な部分には締め付け後に黄色でしるしを入れ写真を撮っておきます。

- IN側も同様に行いました。

この後、ヘッド単体での

バルブクリアランスの調整を行います。

先にあらかじめクリアランスを測定、

調整することにより、もしシートカット作業で

間違いがあっても、

(クリアランスが適正に調整できないなど、

分解しないと修正できないようなこと)

事前に気づくことができ、修整することが

可能です。

エンジンを全部組み付けたうえでクリアランスを

調整していると、間違いがあった場合には

もう一度ヘッドをクランクケース、シリンダーから

分離する必要があり、大ごとになってしまいます。

またヘッド単体ですとシムの調整などが

容易で、組みたての速度も速くできます。

もちろん本組みではなくカムチェーンが掛かって

いないので、正規のクリアランスにはなりませんので、

あくまで仮のクリアランス調整で、

広めにしておく方が良いです。

カムチェーンがかかりテンションがかかると

少し狭くなるので。

名前が書いてあった部分は消してあります。

では続きどうぞ。

- カムメタルです。高いですが純正新品を使います。

- カムメタルが使われている車種は珍しいです。スズキカタナなどは使われていません。

- 裏面。

- 1台分、16個必要です。あらかじめメーカーの方でオイルのようなものが塗られていますが、表も裏も一度洗浄、脱脂します。

- IN側、カムメタル組み付け前。組み付け面は脱脂しておきます。

- 位置決め確認しながらずれないように組み付けます。

- ヘッド側にカムメタルを組み付けました。写真にはないですがカムホルダー側(カムシャフトを抑える側)も同様に組み付けます。

- カムホルダー裏面です。組み付け面を脱脂しこのあとカムメタルを組み付けました。

- カムホルダーの位置決めノックピンです。程度が良ければ交換する必要はありませんが、外す時に傷つけやすいです。これは新品。

- ノックピンを組み付けました。組み忘れがないように何度も確認します。

- ノックピンを全てに組み付けました。

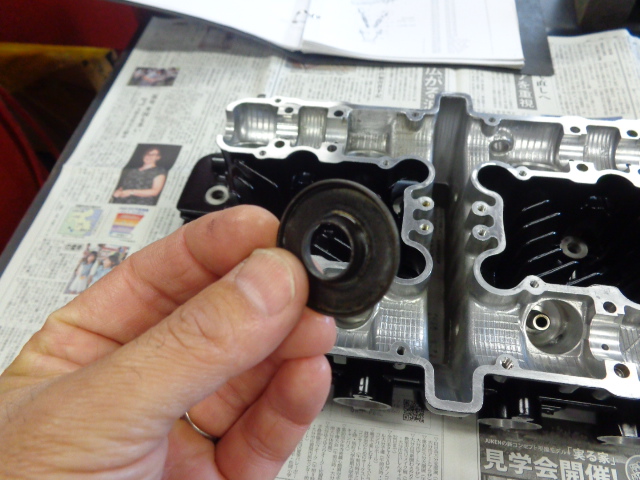

- バルブシートカットすり合わせを行ったときにバルブのセット長を測っているので、それをもとにとりあえずの厚さのアウターシムを組み付けます。500円玉ぐらいですが、値段はそれ以上だったような・・・。

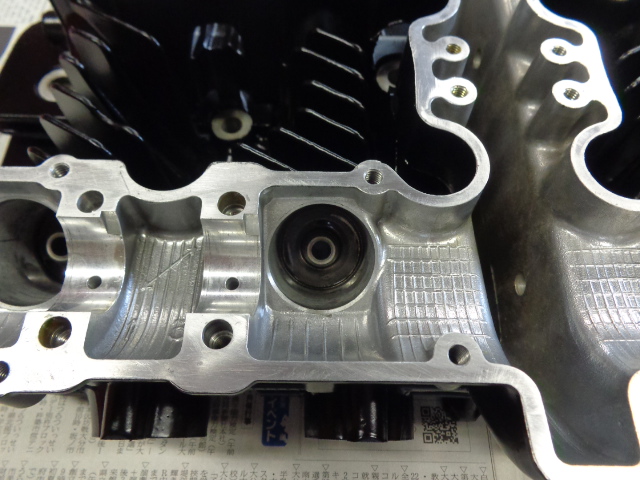

- リフターにアウターシムを組み付けました。めったにないですが、このシムが飛んでしまうことがあるので、リフト量の大きいカムを組み付ける時はインナーシム式に変更する必要があります。(Z1100R、GPZ1100は元々インナーシム式)

- カムホルダーのボルトです。悪い場合は交換します。

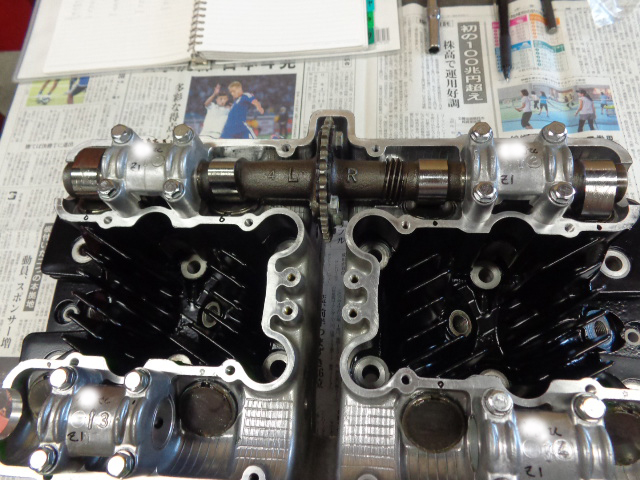

- IN側のみ組み付けます。トルクレンチを使います。

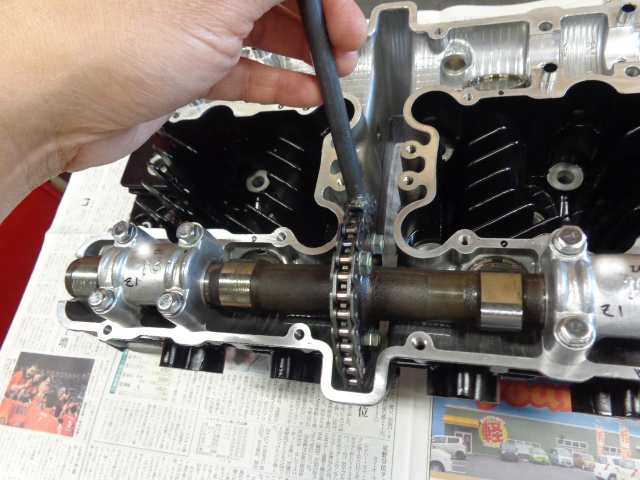

- 冶具を使ってカムを回します。

- この状態から、

- この位置に回しました。

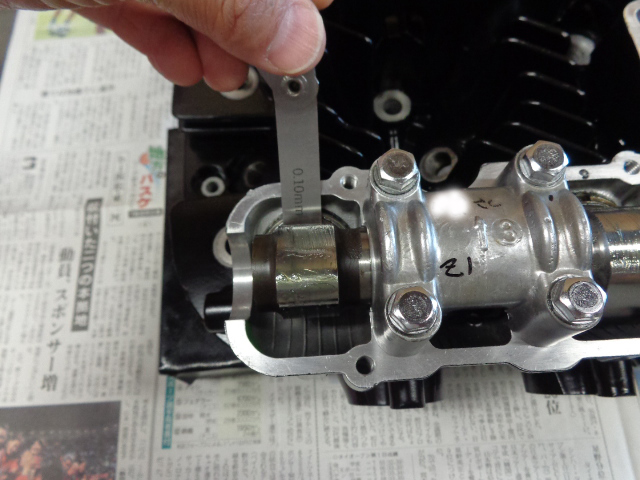

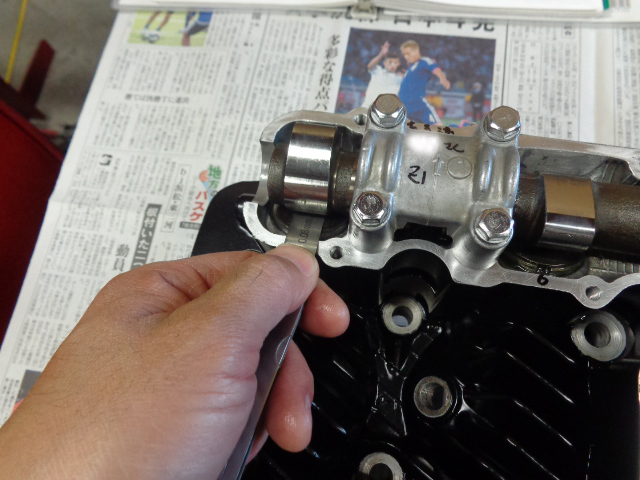

- シックネスゲージで測定。

- 測定中。ヘッド単体での測定、調整はあくまで仮の作業で、後で本組みした際に再調整しますから、目標の数値より広めにしておきます。この作業をしておくと後で作業がスムーズに進みます。

- 次はEX側。

- 同様に測定、シムを交換し調整します。

- 仮のアウターシムの調整まで終わりました。

これでヘッドは完成。

埃が入らないように保管し、

他の部分を組み立てます。

コメント